NHKのミモロのブログ取材で行った、手づくり茶筒の老舗「開化堂」。

お店で、ブリキ、銅、真鍮製の端整な茶筒をいろいろ見たミモロは、若主人の八木裕隆さんに連れられて、茶筒の工房を見学します。

お店で、ブリキ、銅、真鍮製の端整な茶筒をいろいろ見たミモロは、若主人の八木裕隆さんに連れられて、茶筒の工房を見学します。お店の裏手にある建物が、工房です。

「お邪魔しまーす」と挨拶しながらミモロは、中へ。

茶筒は、ブリキや銅、真鍮の板を加工して生まれます。まずは、缶の大きさに応じて、材料である金属の板を切断。

工房には、大きな歯が付いた切断機が。

ミモロ、危ない!気を付けて…そんなところで遊んじゃダメー。

ミモロ、危ない!気を付けて…そんなところで遊んじゃダメー。切りたい長さに機械を合わせて、サッサと歯を下げて、金属の板を切って行きます。

さすが熟練した技…切断する場所が決まると、いっきに、サッと切断。「わーすごいー」と、次々手際よく切断される板を見て、驚きの声。ふと、機械のそばを見ると、切断した端っこが、箱の中にいっぱい。

なぜか、端っこが気になるミモロ。

「あのーこれ、どうするんですか?」と尋ねます。

「あのーこれ、どうするんですか?」と尋ねます。 「それは、大きなものは、茶さじを作ったり、できるだけ活用して、それから金属を回収する業者に渡すんですよ」と。

「それは、大きなものは、茶さじを作ったり、できるだけ活用して、それから金属を回収する業者に渡すんですよ」と。工房の隅には、切断された板が、次の工程へ向かうのを待っていました。

ピカピカの板の前で、自分の姿を映してポーズをとるミモロです。

さぁ、次の工程を見に行きますよー。「はーい」と慌てて八木さんの後に続きます。

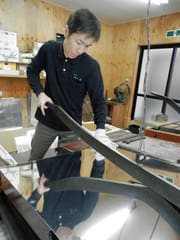

次は、切断した板を丸める作業です。使うのは「三本ロール」という鉄柱がローラーのように三本横に渡された機械です。

「これ明治時代から使ってるんだってーすごいねー」と。

その機械のローラー部分に切断した板を入れて、ハンドルを回すのです。

2回ほど、方向を変えて、ローラーを通すと、平らだった板が、クルリと丸まり、円柱に。

「えーどうなってるよ?」とミモロは、八木さんの手元を真剣に見つめますが、なんで円柱になるのか、どうしてもわかりません。「不思議…」と思いながら、「でも、面白そう…」と目をパチクリ。

「じゃ、ミモロちゃん、ちょっとハンドル回してみますか?」と八木さん。

八木さんに手を添えてもらいながら、ハンドルを回します。「そうそう、その調子…」ミモロは真剣にハンドルを握ります。「ヨイショ、ヨイショ…」

「えーこんなに近くで、見ても、よくわかんないーあれ、いつの間にか丸まってるー」

「何度見ても、よくわかんないー」とちょっと自信喪失気味に。

さて、ミモロはそのままにして、丸めた缶は、「ハッソウ」というクリップのようなもので、正確に同じ直径になるように止めて行きます。

それが終わると、次は、「底入れ」作業です。

継ぎ目をハンダ付けで固定したものに、底になる部分を、木槌で軽く叩き、胴から抜けないようにするのです。

「ここに底を入れるんだよー」

木槌で軽くトントンと胴の端を叩く、八木さんの手元を真剣に見つめます。

「ワー早すぎて見えない…」またしても、ミモロの動体視力では追いつかないよう・・・。

「じゃこれに底を入れますよー」

底になる部分を、サッと入れて、型のようなものにはめると、不思議…底がはまります。

「ミモロちゃんもやってみますか?」と言われ、ミモロも底入れに挑戦。

「なんか簡単そうだけど、これがなかなかできないんだようねー。さすが熟練の技ー」と、改めて感心するミモロです。

底が入ったら、ハンダで固定します。

工房には、ハンダ付のさまざまなコテが並んでいました。

最後に、仕上げの研磨作業が行われます。

一見、簡単そうに見えるのは熟練した職人さんの手があるから…。

明治時代の創業以来、変わらぬ方法で作られる茶筒です。

シンプルで美しい姿も、昔からのフォルムです。

「究極のものって、時代を経ても変わらないんだねー」と、「開化堂」の茶筒を見て、思うミモロでした。

*「開化堂」の詳しい情報は、ホームページで。

ついに、本日、最終日「ネコのミモロの京都案内写真展」。本日は、17時に展示は終了します。どうぞ、お早めにお越しくださいませー!

all rights riserved ©sea hawk japan co.,ltd.

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへブログを見たら、金魚をクリックしてね。