石巻・南浜地区 ② ~奇跡の「ザ・サバイバー」 震災遺構・門脇小学校

2011(平成23)年3月11日14時46分、三陸沖を震源とするマグニチュード9.0、最大震度7を記録した東北地方太平洋沖地震が発生した。

石巻市の多くの地域で震度6の激しい揺れが約3分間続き、その後に発生した大津波により太平洋沿岸は壊滅的な被害を受けた。

石巻市は、東日本大震災をめぐる事象と教訓を後世に伝え継ぐために震災遺構として「門脇小学校」と「大川小学校」の二つを整備し公開しているが、今回は南浜地区の津波復興祈念公園すぐ北側の門脇小学校を見学した。 (TOP写真は被災した消防車と車)

発災当時、全校児童300人のうち240人が校内に残っていたが、地震直後より教師の誘導のもと裏山の日和山に避難を開始した。

下校したあとで戻ってきた人数を含めて275名の児童が避難した。学校では予てから日和山への避難訓練を実施しており、全員、スムーズに避難できた。

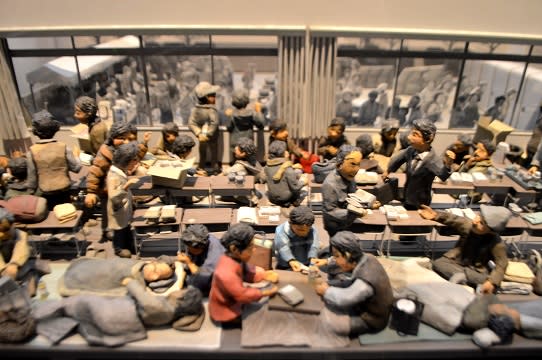

子どもたちが日和山に避難したあと、学校には避難者の誘導のため、教頭先生ら4名の教職員が残った。一時避難所である校舎には赤ちゃん含む約40人の住民が避難してきた。

津波は大地震の約58分後に、地区の海岸線に到達し、そのわずか2、3分後には、門脇小学校の校舎に押し寄せてきた。

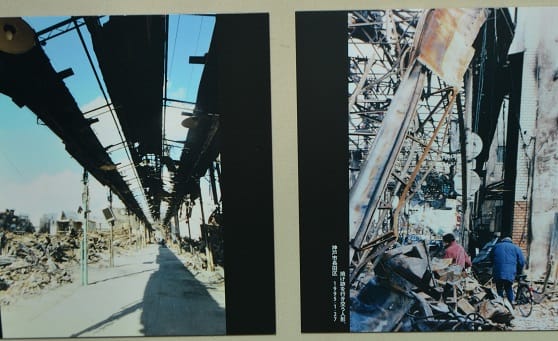

校庭に停めてあった保護者や避難者の車を含め多数の自動車が流された。やがて漏れ出したガソリンが引火、また地区のあちらこちらでも、火災が発生して、燃える家屋ごと、波に流されて校舎に到達した。

校舎は炎に包まれた。いわゆる、「津波火災」である。

一階が浸水しているので、すぐ横の裏山には2階から移るしかなかった。

そこで、教頭先生は咄嗟の機転で、教壇を橋代わりに利用することを思いつき、全員無事に燃える校舎を脱出し、避難させることができた。

まさに奇跡の「ザ・サバイバー」である。

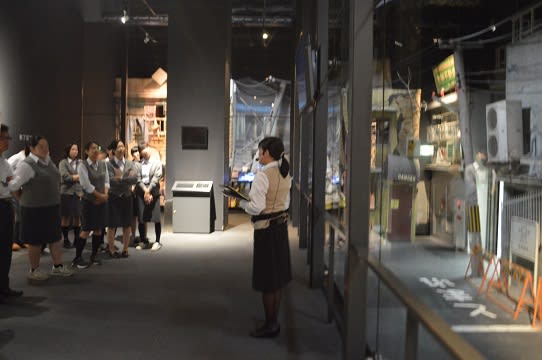

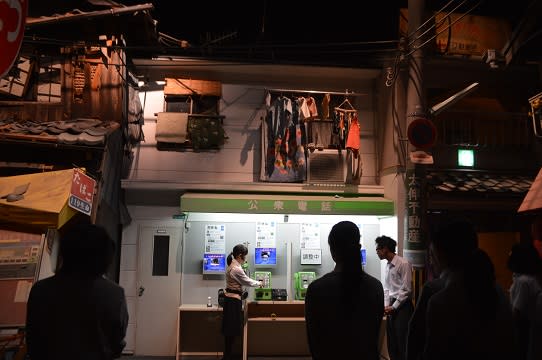

校舎横に立派な展示館が建てられている。

仮設住宅も展示され、生活を偲ぶことができる。

門脇小学校の奇跡の全員サバイバーとは対照的に石巻市釜谷地区の北上川河口から約4キロの川沿いに位置する「大川小学校」では児童74人と教職員10人が犠牲となった。

その場にいて助かったのは4人の児童と教職員1人だけだった。何が、この二つの小学校の明暗を分けたのか!?

「大川小学校」では大きな揺れの後、児童教職員は校庭に集まって50分余り待機。

そのあと、校舎すぐ横の裏山に避難せず、あろうことか、橋のたもとにある高台に向かうため、北上川に向かって移動を始めた直後に川を遡上してきた津波に襲われた。

当時の行政の危機管理マニュアルは、「大川小に津波被害は発生しない」という震災前のハザードマップに従って校庭を一時避難所とし、その次の避難所を「近くの公園や空き地」としか示していなかった。

川方面、目指し移動始めた集団のなかで、一人の少年だけが迫りくる危険を察知、みんなとは逆方向である学校の裏山めざして走り出した。

助かった4人の児童のうちの一人、只野さんである。

マニュアルだけに頼らない状況判断の確かさの違いが命運を分けたのかもしれない。

震災の語り部となった彼は「学校の地震訓練では校庭に避難して点呼取って終わりで、津波の避難訓練はしていなかった。しっかり訓練していれば、震災当日も早めに移動したり、川の様子を確認したりして山に避難できていたかもしれない。日頃の津波や地震に対する意識が足りなかった。自分たちが伝えていくことで、大震災のとき、少しでも犠牲者を減らすことにつながるのではないか」と語る。

行政を相手取った裁判には勝訴したものの、失われた生命は帰ってこない。

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

にほんブログ村

にほんブログ村

FC2 Blog Ranking

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村