奈良・金魚ミュージアム ② ~水槽の中の小さなヘブン

彼等は透明な水槽の中で数々の人の目に晒されながら、いったい何を考えているのだろうか。

水槽の世界こそが全宇宙なのだという妄信に支配されているのだろうか。

そんな彼等を見て、私たちは何故、癒されているのだろう。

水槽の中にある小さなヘブン。

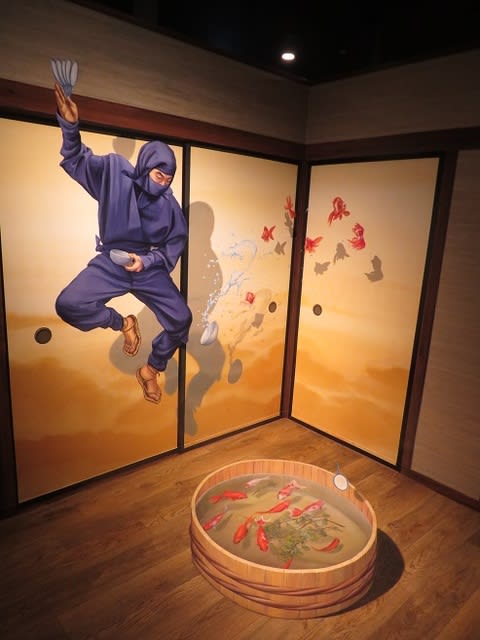

かつて、忍者タウンがあった場所は和テイストの金魚ミュージアム・スペースに生まれ変わっていた。

奈良・金魚ミュージアム ② ~水槽の中の小さなヘブン

彼等は透明な水槽の中で数々の人の目に晒されながら、いったい何を考えているのだろうか。

水槽の世界こそが全宇宙なのだという妄信に支配されているのだろうか。

そんな彼等を見て、私たちは何故、癒されているのだろう。

水槽の中にある小さなヘブン。

かつて、忍者タウンがあった場所は和テイストの金魚ミュージアム・スペースに生まれ変わっていた。

奈良・金魚ミュージアム ① ~ゆらゆら・キラキラのアクアリウム

奈良市の商業施設「ミ・ナーラ」4階の「奈良金魚ミュージアム」がリニューアルオープンしたので、再訪した。

まずは従来からあったトリックアートやアーティストと金魚がコラボしたアート・スペースへ。

そもそも、金魚は今から約2000年前、中国南部地方で野生のフナの中から赤色のものが発見されたのが始まり。

これを原種として、変種の選別淘汰の末、今日の金魚に至っているという。

日本には、文亀2年(1502年)、室町時代中頃、中国から渡来したといわれている。

江戸時代に金魚のブームが起き、18Cになると、現在、日本金魚の3大産地の1つ、大和郡山で金魚の養殖が盛んになった。

大和郡山の金魚は、柳沢吉里の家臣横田文兵衛が、亨保九年(一七二四)に、藩主柳沢吉里の国替えに際して、旧領地の甲府から郡山へ金魚を持参したのが最初であった。

横田はかねてから、金魚の飼育に長じていたので、温暖な土地柄の郡山で金魚の養殖に成功し、これにならった同藩家臣のあいだで金魚飼育が次第に広まった。これは窮乏化した藩、藩士の生活を支えるためだったようだ。

(柳沢吉里は柳沢吉保の子・大和郡山藩初代藩主)

![]()

人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

![]() にほんブログ村

にほんブログ村

般若寺・冬 ② ~水仙の花手水・ガラスの光彩

水仙は雪中花と呼ばれる様に、真冬の雪が降る中でも花を咲かせる。

束の間の陽だまりでガラスの光彩に包まれる、ひととき。

水仙・夢模様。

![]()

人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

![]() にほんブログ村

にほんブログ村

般若寺・冬 ① ~水仙と蝋梅の咲くころ

春の山吹、夏の紫陽花、秋のコスモス、そして、冬の水仙と花の寺・般若寺では四季の花々が境内を彩る。

冬の水仙を見守る石仏さまたちも楽しそうだ。

般若寺には、足しげく通っているのだが、石仏の表情がいつも違って見えるのは何故だろう。

この時期、水仙と蝋梅の競演も素晴らしい。

![]()

人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

![]() にほんブログ村

にほんブログ村

薬師寺・双塔 ~白鳳時代の “凍れる音楽”

薬師寺は日本で初めて東西に二つの塔を建立した双塔式伽藍として有名だが、子どものころ、初めて、薬師寺に連れて来てもらったときは東塔だけしかなかった。

東塔は730年造営の国宝で各層に裳階(もこし)を付けているため六重にもみえる三重塔。

そのとき、解説いただいたのは名物管長の高田好胤さんだったと思うのだが、明治時代の美術研究家フェノロサが、この東塔を見上げて「凍れる音楽」だと絶賛したと教えていただいた。

そのあと、それは都市伝説だったと聞いたが、この「凍れる音楽」という言葉がずっと耳に残っていた。

「凍れる音楽」とは東塔の真上に掲げられた水煙に描かれている天女が奏でる音楽のことだと今まで思い込んでいた。

それから、焼失していた西塔が再建されたが、今度は東塔が修理のため解体され、何度か参詣したのに、12年間にわたり双塔を同時に見ることは叶わなかった。

今回が東塔の修理が完了してから、初めての薬師寺参詣となった。

遠くからではなく、まじかで双塔を同時に見るのは初めてだった。

「凍れる音楽」の「凍れる」とは「不朽の」という意味で建造物を称賛する言葉だという。

それでも、私は白鳳時代の天女が奏でる「凍れる音楽」を聴いてみたいと思うのだ。

西塔から東塔を遠望する。

薬師寺を鎮守する休ヶ岡八幡宮。

香りたつ蝋梅の咲くころ ~大和民俗公園

蝋梅は蝋細工を思わす透き通った黄色の花びらを冬の風をものともせず、凛として咲いていた。

驚いたことに、その木一帯に甘い香りを漂わせている。

まるで、ここだけ、一足早く、春の日溜まりになったようだ。

この時期、黄色い花を見るたび、春を待ちわびているように思えるのだ。

イルミネーション・ステーション ~天理駅前

「光と音楽」をテーマに、奈良県最大級の30万球のイルミネーションが田井庄池公園 (近鉄・天理駅構内横)をきらびやかに彩る。

海底を彷徨うような魚のオブジェや光のトンネルなども出現し幻想的空間を演出していた。(1/15まで)

朽ち果てて動けなくなった機関車がゲージの中で息を潜めていた。

イルミネーションに誘われて、汽笛を上げたかろう。動きたかろう。

![]()

人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

![]() にほんブログ村

にほんブログ村

冬牡丹の咲くころ ~長谷寺

菰(こも)の中でひっそりと花を咲かせる「冬牡丹」。

冬牡丹は春に蕾・夏に葉を取り開花を遅らせ温室等で暖かく保護、藁の霜囲いをして冬に開花させる。

菰(こも)を被った姿が藁笠を被った童子のようにみえて、微笑ましい。

冬咲き品種の「寒牡丹」と区別される。

399段の登廊。長谷寺には初夏の紫陽花のころ以来。

冬枯れた風情に包まれていた。

![]()

人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

![]() にほんブログ村

にほんブログ村

イルミネーション・ストリート ~高の原サンタウン

いつからだろう。冬の凛とした冷たい空気の中、光で街を飾るようになったのは。

今では、すっかり冬の風物詩になっている。

人工のもの、無機的なものだとわかっていても、何故か温かさを感じてしまう。

”光でまちづくりを” と企画した人の心が温かいからだろうか。

プロレスラー墓名碑2021 ~ストロング小林

晴天のへきれきとは、このことだろうか。

ワンダースターでは、年末に「プロレスラー墓名碑」と銘打って、当年に没した個人的にインプレッシブなレスラーの記事をアップすることにしているのだが、2021年はその該当者がおらず、やれやれと思っていたところだった。

というのも、年初には、闘病中のアントニオ猪木の容態がすこぶる悪いようで、もしかしたらと危惧していたのである。

先ほどの”やれやれ”は定期的に猪木自身で発信しているSNSによると、持ち前の闘魂で危機を脱したかと思えたことにもよる。

ところが、年末も押し迫った大晦日に、あの名勝負「猪木・小林戦」の一方の雄、ストロング小林が逝去されたというではないか。

心の整理がつかないまま、ストロング小林を振り返ることにした。

小林は60年代後半から74年2月まで、国際プロレスのエースとして、君臨していた。

その後、猪木との試合を経て、新日本に移籍し、坂口征二とのコンビで活躍した。

プロレスファン以外の方にとっては、引退後の俳優、「ストロング金剛」として、記憶されておられるかもしれない。

国際プロレスは馬場や猪木のような大スターを擁しているわけではなく、興行的にも経営的にも苦しかったようだ。

ただ、ストロング小林(当時は小林省三)は若い頃から、その実力やスター性を買われており、私ももっとも、注目していたホープだった。

欧州遠征からの凱旋帰国試合はTVマッチだったが、南アフリカの大型選手ウイリアム・ホールのドロップキックを、まるで蠅を払うように空中で払いのけたのにはびっくりした。

こんな日本人パワーファイターは見たことがなかった。

その後、小林はビル・ミラーを破り、IWA世界ヘビー級王者となり、名立たる大物レスラーたちの挑戦を撃破し続けていた。

そのストロング小林が国際を脱退して、馬場と猪木に挑戦するというではないか。

当時のプロレスファンはびっくり仰天した。

彼は性格的にも温厚で真面目で大人しい人だと報道されていたから、なおさら、その大胆な行動に驚いた。

これは水面下で相当なことが蠢いていると誰もが感じた。

今になって、様々なことが白日の下に晒されたが、やはり、その通りだった。

国際内でのパワハラによる孤立、新日と全日の激しい興行戦争が背景にあった。

国際と全日の妨害を恐れた過激な仕掛人、新間寿が試合当日、小林の自宅に泊まり込んで、会場に小林を連れて行ったというエピソードがそれを物語っている。

とにもかくにも、これをきっかけに「猪木・小林戦」は実現した。

この試合を機にプロレスファンになった人も多いと聞く。

それくらいの名勝負となった。

私にとっても、ベストバウトで未だに、毎日のように、あのシーンが脳裏をよぎる。

これはPVでスタート時のさわりだけなのだが、緊迫感が今でも伝わってくる。

ラストは小林が猪木を流血させたうえ、見事なブレーンバスターでキャンバスに叩きつけるも、猪木は間一髪、返す。

小林はカナディアン・バックブリーカーに攻撃を変化させるも、猪木はリバース・スープレックスで返す。

猪木は浮足立った小林をテーズ流バックドロップ、止めは伝説のジャーマンで仕留めた。

簡単に言うとこうなのだが、解説し出すと、このシーンだけでも、枚挙にいとまがないくらい奥が深い。

ただ、はっきり言えることは、敗れたといえ、この瞬間がストロング小林がレスラー人生の中でもっとも、輝いた瞬間だったということである。

ご冥福をお祈りします。

PS.(プロレス美術館のバックナンバー記事より)

美山・雪景色 ③ ~かやぶき屋根と雪の風景

日本の原風景、日本昔話・・・美山を形容する数々のフレーズ。

かやぶき屋根と雪の風景は我々の郷愁を誘う。

かつて自分が住んでいたわけではないのに感じる、この懐かしさは、やっぱり、DNAのなせるワザなのだろうか。

美山・雪景色 ② ~つらら (氷柱)のある風景

つらら(氷柱)なんて、雪国の方にとっては、珍しくもなんともないだろう。

同じ京都府民とはいえ、最南部 (奈良県境)の私にとっては雪さえ珍しいのであるから、つらら(氷柱)となると、尚更である。

とはいえ、つらら(氷柱)ばかり、撮っている私を語り部の方も不思議そうに見ていた。

(つらら)

村内の神社も雪に覆われていた。

美山・雪景色 ① ~水墨画の世界へ

美山には、たびたび出かけるのだが、雪景色の美山は初めてだった。

常宿である美山ハイマートYHさんからも、「冬に美山に来るときは冬仕様のタイヤでないと来てはいけない」と釘を刺されていたこともあって、装備のない私は二の足を踏んでいたのである。

だが、今回は特別である。福知山での研修の帰路に美山に寄るというバスの旅である。

大雪の予報が当たることを祈りつつ現地に向かったが、福知山を出るころにはバスの車窓は既に雪国の様相を呈していた。

通行止になることもなく、美山かやぶきの里に到着。

見慣れたはずの景色が今日は別世界の雪化粧だ。

おもしろ旅行社さん企画のツアーだけあって、今回も現地の語り部さんが登場!

散策前のレクチャーは単なる観光ガイドではなく、奥が深あ~いお話。

私、旧知の美山YHオーナーさんもご存知とのことで、世間は狭いなあと、また思った。

水墨画の世界に紅一点。

重要伝統的建造物群保存地区「かやぶきの里」には防火用の放水銃が設置されており、点検時の一斉放水が有名である。

小さな小屋に放水銃が格納されている。

美山民俗資料館へ。語り部さんはこちらの方のようだ。

新年ご挨拶 ~年賀状3種盛り

新年おめでとうございます。

恒例の年賀状3種盛りでございます。

上の写真は軒下のツララを入れたかったのです。

1日で14000人の方に訪問いただくという記録になった下の写真。

今年もワンダースターをよろしくお願いいたします。