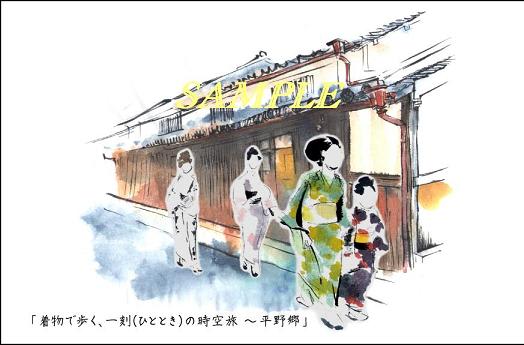

「第2回 平野郷を着物で歩こう!」 No.3 ~長寶寺・時空参拝

坂上田村麿が1200年ぶりに長寶寺に時空・参拝を果たされた。

寺伝によれば、開山は坂上田村麿の娘で、平野庄領主の坂上広野(坂上廣野麿)の妹の坂上春子(慈心大姉)とされる。

春子は桓武天皇の妃であった。

延暦25年(806年)に桓武天皇が崩御すると、春子は空海(弘法大師)に帰依して剃髪し、慈心尼と称した。

寺は父の坂上田村麿が大同年間(806-810年)に建立したという。

食べ歩き一行が長寶寺に到着、田村麿と合流した。

西脇ご住職から、田村麿と平野の関係、そして、以外なのは、東北地方と平野の関係についての講話があった。

その後、三十歩神社の竜野さんが、田村麿の一節を吟じられた。

時空旅のクライマックスともいえる、長寶寺の参拝であった。

「第2回 平野郷を着物で歩こう!」まだまだ、続きます。

(尚、長寶寺で試食予定の「あかる姫のまころん」は、皆さんにお土産として、配らせていただきました。)

人気ブログランキングへ

坂上田村麿が1200年ぶりに長寶寺に時空・参拝を果たされた。

寺伝によれば、開山は坂上田村麿の娘で、平野庄領主の坂上広野(坂上廣野麿)の妹の坂上春子(慈心大姉)とされる。

春子は桓武天皇の妃であった。

延暦25年(806年)に桓武天皇が崩御すると、春子は空海(弘法大師)に帰依して剃髪し、慈心尼と称した。

寺は父の坂上田村麿が大同年間(806-810年)に建立したという。

食べ歩き一行が長寶寺に到着、田村麿と合流した。

西脇ご住職から、田村麿と平野の関係、そして、以外なのは、東北地方と平野の関係についての講話があった。

その後、三十歩神社の竜野さんが、田村麿の一節を吟じられた。

時空旅のクライマックスともいえる、長寶寺の参拝であった。

「第2回 平野郷を着物で歩こう!」まだまだ、続きます。

(尚、長寶寺で試食予定の「あかる姫のまころん」は、皆さんにお土産として、配らせていただきました。)

人気ブログランキングへ