毎年、9月に飛鳥・石舞台前で劇団「時空」の万葉劇が上演されるのを楽しみにしている。

今年の出し物は里中満智子作「天上の虹」より、「別れの歌~有馬皇子悲話」である。

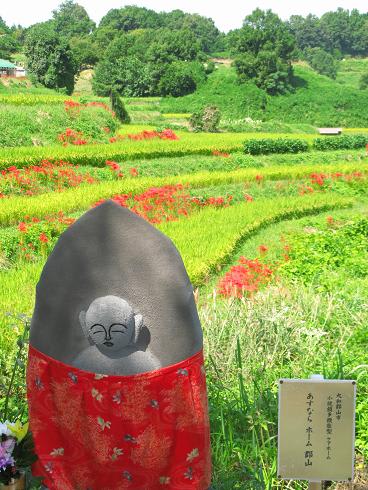

すっかり、秋の風情を漂わせた石舞台古墳。

二上山を仰ぐ空がやがて、オレンジに染まっていった。

「天上の虹」は持統天皇の生涯を描いた作品。

彼女は飛鳥時代の大きなクーデター「乙巳の変」(645年)の年に生まれた。

幼少時の名は鵜野讃良(うののさらら)。

大化の改新後に即位した考徳天皇の新政府は皇太子に中大兄皇子(讃良の父)を中心に船出した。

政治の実権を握った中大兄は強力な中央集権化を推し進めた。

654年、都を難波から大和に還すという進言を考徳天皇に拒まれると、中大兄は政権中枢を引き連れて、飛鳥に戻ってしまう。

考徳天皇は憤死。次期天皇の有力候補は考徳の息子、有馬皇子。

そして、その有馬皇子に恋心を抱く讃良。

次期天皇には予想に反して、中大兄の母である、前々天皇だった、皇極が再び、皇位について、斉明天皇となった。

ここでも、中大兄が実権を握ったが、弟の大海人皇子との確執も生まれ始めた。

まだ、皇位継承権を持っていた有馬皇子は身の危険を感じ、保身のため、狂人を装った。

有馬は蘇我赤兄に唆されて、謀議をめぐらす。

ところが、これは罠で、有馬は謀反を企てたとして、捉えられる。

捉えられた有馬は岩代(和歌山みなべ町)に護送される。

ここで、有名な歌を詠む。

「家にあれば 笥(け)に盛る飯を 草枕 旅にしあれば 椎の葉に盛る」

有馬は中大兄によって、絞首刑に処せられた。

大海人の妻となった、讃良。

更に中大兄と大海人の確執は深まっていく。

後の天武天皇(大海人)と持統天皇(讃良)の物語は始まったばかりだ。

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

FC2 Blog Ranking