天保山ハーバービレッジ ② ~海遊館イルミネーション

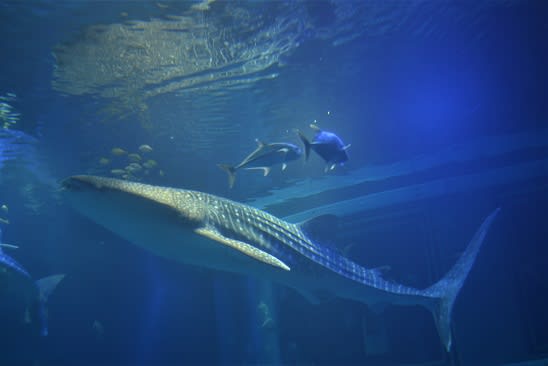

海遊館壁面には高さ約20mのジンベエザメのオブジェが飾られている。

冬の海遊館のもうひとつの楽しみは煌めくイルミネーション。

ジンベイザメはじめ様々な海の生き物たちが宵闇に光り輝く。(~3/1まで)

点灯の瞬間!

天保山ハーバービレッジ ② ~海遊館イルミネーション

海遊館壁面には高さ約20mのジンベエザメのオブジェが飾られている。

冬の海遊館のもうひとつの楽しみは煌めくイルミネーション。

ジンベイザメはじめ様々な海の生き物たちが宵闇に光り輝く。(~3/1まで)

点灯の瞬間!

天保山ハーバービレッジ ① ~昭和みなとまち

海遊館周辺の天保山ハーバービレッジを久々にそぞろ歩き。

昔はよく利用した観覧車。何に利用したか忘れたが、周辺はすっかり、変わっていた。

天保山マーケットプレイスの「なにわ食いしん坊横丁」は昭和レトロ満載のまち。

レース結果と赤鉛筆片手に、焼け酒、飲んで眠りこける典型的な昭和の親爺。

よくできたフイギュアだと思っていたが、急に動いたので驚いた。

危うく、あたまを叩くとこだった。

束の間のタイムスリップ。

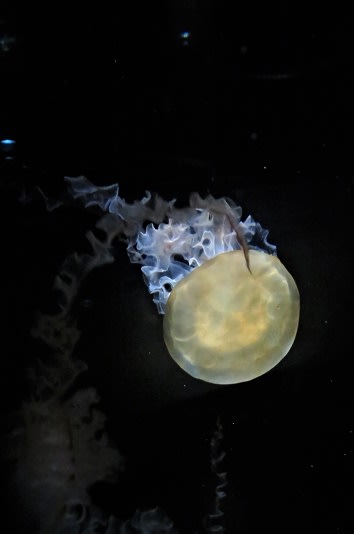

海遊館デジスケッチ ⑥ ~海月銀河(くらげぎんが)

海の流れに身を任せ漂い、音を発せず、透明な体を持ち、拍動するかのように動くクラゲは不思議な生き物。

美しいクラゲの透明感、浮遊感、命の拍動、包容感、静謐感に暫し、癒される。

日本海溝に生きるタカアシガニ。

流氷の天使クリオネは殻の退化した巻貝の一種。

海遊館デジスケッチ ⑤ ~水槽の中の小宇宙

海や水辺のキュートな生き物を”ぎゅぎゅっ”と集めた「ぎゅぎゅっとキュート」の小さな水槽は小宇宙のよう。

彼等は自分たちが小さな水槽に入れられているとは思うまい。

この水槽こそが彼等にとって、唯一無二の宇宙なのであるから。

水槽を動かすなんて、彼等にとって、天変地異以外、何ものでもない。

ましてや、人の手が入ってくるなど、神の怒りだと怖れおののくだろう。

もしかしたら、小さな水槽なのに宇宙だなんて思っているのは私たち自身かもしれない。

観察されているのは私たち自身かもしれない。

観察者はこう言っているかもしれない。

「また、自分の正当性を主張して争い始めた。愚かな生き物だのう。

まあ、ちょっと、増え過ぎたから、殺し合いして、数が減れば、ちょうどいいが・・・

しかし、水を汚すのは困るなあ。」

海遊館デジスケッチ ④ ~イトマキエイが海を飛ぶ

イトマキエイは南日本から東シナ海、南シナ海、ハワイにかけて分布する大型のエイの仲間で、頭部の両端にある”糸巻きのような”頭ビレが特徴。

マンタ(オニイトマキエイやナンヨウマンタ)と姿が似ているが、口の位置と幅の違いから見分けられるという。

イトマキエイの口は腹側に位置し、マンタの口は幅広く頭部の前にある。

マンタやエイが翼のような大きなヒレをはばたかせて泳ぐさまは、まるで海を飛んでいるようだ。

イカって、意外とかわいいものですね。

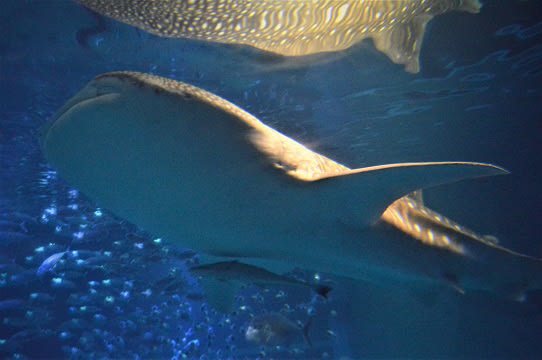

海遊館デジスケッチ ③ ~ジンベイザメと青の世界

巨大な水槽の中を悠然と泳ぐ、巨大なジンベイザメは海遊館のオープン当時からの花形スターだ。

海遊館デジスケッチ ② ~ペンギンとイルカ

水族館のスターといえば、ペンギンとイルカ。

特にペンギンのよちよち2足歩行には思わず微笑んでしまう。

鳥類であるにも拘わらず、擬人化してしまう生き物のひとつだ。

人なつっこいカマイルカ。

ガラスの向こう側の観客を明らかに意識している。

巨大な淡水魚アロワナ。何故か、見入ってしまう。

海遊館は不思議なガイアのショールーム。

海遊館デジスケッチ ① ~海獣と水辺の動物たち

久しぶりに海遊館を訪れた。

海遊館のテーマは「地球とそこに生きるすべての生き物は互いに作用しあうひとつの生命体である」という”ガイア仮説”にあるという。

だとすれば、様々な生き物と向き合う時間こそが、私たちには大切なのだろう。

①では、日本の森の水辺のカワウソ、アメリカ西海岸のアザラシやアシカ、パナマの森のアカハナグマ、エクアドルのカピバラに出会います。

こちらはお土産コーナー。

山茶花と椿の咲くころ ~石光寺 ③

山茶花と椿の判別が難しいことはわかっていたが、双方が混在する当寺において、それは至極である。

おまけに咲く時期が交錯していたり、境内には双方の交配種もあるとかで余計、難しい。

花型、花の散り方、葉状から見て、椿、そして山茶花。

正木の実が青空に映えていた。

珍しい紅丁子。

スイセンも咲きだした。

蝋梅の咲くころ ~石光寺 ②

石光寺では、代名詞の”寒牡丹”だけではなく、様々な花に出会えるのが嬉しい。

そのひとつ、蝋梅はまさに蝋細工のような花で、触るとパリパリと割れてしまいそうな花。

山門の案内には、”満月蝋梅”とあり、澄み切った冬空に満月が上がる。

珍しい”寒アヤメ”も、彩りを添える。

二上山に抱かれるような境内。

平成3年の改築時に発見された、石光寺の開山当時・白鳳時代のご本尊・弥勒菩薩(石仏)で、日本最古のものとされる。

人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ

![]() にほんブログ村

にほんブログ村

寒牡丹の咲くころ ~中将姫伝説と石光寺 ①

中将姫伝説が残る葛城市の石光寺(せっこうじ)は奈良で、もっとも好きなお寺のひとつである。

石光寺は中将姫の蓮糸曼荼羅織成伝説ゆかりの地として知られ、境内には伝説にちなむ「染の井」と「糸掛桜」がある。中将姫は伝説上の人物で、大納言藤原豊成の娘とされる。説話によれば、美貌で知られた中将姫は17歳で出家した。ある日、中将姫は、蓮の茎を集め、糸を採り出し、石光寺の庭に掘った井戸に糸を浸したところ5色に染まった。中将姫はそのハス糸で一夜のうちに当麻曼荼羅を織りあげた。天平宝字7年(763年)のことという。その井戸は、染の井と呼ばれ、その際、糸を掛けた桜が糸掛け桜であるという。(Wikipedia「中将姫伝説」より)

その石光寺に”寒牡丹”を見に行った。

寒牡丹と冬牡丹は別品種であり、寒牡丹が見れるのは、私の知る限り、ここ、石光寺だけ。

春に咲く華麗な牡丹を促成栽培技術により、冬に咲かしているのが”冬牡丹”。

これに対して、”寒牡丹”は春と初冬に花をつける二季咲きの変種(冬と知って育ち、冬と認識しながら咲いた)で、葉っぱがほとんどない。

また、茎や枝が黒く、30年の寿命を持つものもある。

厳しい冬を乗り越えて咲く”寒牡丹”だけに、その美しさも格別である。

菰を被った寒牡丹に中将姫を偲ぶ。

えべっさん・笑顔の残り福 ~布施戎神社

東大阪市の布施は”えべっさん”の町と云われ、十日えびすの3日間は布施商店街から戎神社にかけて、大変混雑する。

とはいえ、今宮戎ほどの混雑はないだろうと、残り福を目指して、今年は初めて、布施の”えべっさん”にお詣りした。

布施戎神社でも、福娘を公募しているそうで、今年もいっぱい、笑顔の残り福をいただいた。

日本一大きな”えべっさん”。

日本一、ちっこい?”えべっさん”。

一番手前は”乙女のえべっさん”。

布施商店街は昭和レトロな商店街だった。

人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ

![]() にほんブログ村

にほんブログ村

般若寺 ~水仙の咲く頃

奈良坂の般若寺は飛鳥時代に創建され、天平の頃には平城京の鬼門を鎮護する寺院だった寺である。

この寺は別名「コスモス寺」と呼ばれ、秋には境内一面にコスモスが咲き乱れることで有名だが、春には山吹、冬には水仙が咲くことでも知られている花の寺である。

凍てついた冬に咲く白い清楚な水仙は、そこだけ、春の訪れを予感させる。

仏さまは水仙を優しく見守ってくださっているようにも見える。

![]()

人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

![]() にほんブログ村

にほんブログ村

尼崎城 ~再建なったアマの新名所

尼崎城が昨年、再建されたときき、訪れた。

尼崎城は1617年(元和3年)に入封した戸田氏鉄によって築かれた城。

大坂夏の陣のあと、幕府が戸田氏鉄に西国大名を監視させるための築城だった。

城主を替えながら、城は明治維新まで残ったが、明治政府によって、廃城となっていた。

地元出身の旧ミドリ電化(現エディオン)創業者の安保氏が私財を投じて天守を建設し、尼崎市に寄贈された。

想像以上に美しい天守だった。

城内は博物館となっており、城や町の歴史学習や衣装体験、侍体験などができる。

城に隣接する尼崎レンガ倉庫は、なかなか、趣ある建物。

正月風景 ~秋篠寺から平城京へ

初詣は近場で静かなところへというのが、我が家のトレンド。

ということで、久々に秋篠寺を訪ねて、伎芸天(ぎげいてん)を拝ませていただいた。

伎芸天像は国内でここ一体のみ。

天平時代の脱活乾漆造りだが、これは頭部のみであり、体部は鎌倉時代の木造で寄木造りの合体となる。

ただ、全体のバランスは、全く違和感がなく見事なプロポーションを誇る。

ギリシャ神話に出てくる芸術の女神「ミューズ」を思わせるところから、「東洋のミューズ」といわれている。

境内は緑濃き苔に覆われおり、冬枯れた周囲の風景から、突然、グリーンの別世界へ来たような気がする。

私のお気に入りのお寺のひとつで、特にハクモクレンのころがお勧めだ。

バックナンバー

ハクモクレンの咲くころ

ハクモクレンの咲くころ

隣接する御霊神社。

そのあと、毎度定番の平城京へ。

凧の展示がお正月らしい。

「変わらぬ正月風景」と何年か前、記した記憶があるが、連れ出した両親の老いが進み、車椅子と歩行器姿となった。

以前とは明らかに変わってきた。

変わらぬことは不可避と知りつつも、変わらぬことを願う正月である。