沼津港・深海水族館 ③ ~深い深い海の底で原始に還える

深い深い海に沈めば、原始生物だったころに戻れる。

ゆらゆらと海底を漂えば、人間だったころさえ懐かしくなる。

あんなことがあった。ああすればよかった。

だけど、それはもう、どうでもいいこと。

沼津港・深海水族館 ③ ~深い深い海の底で原始に還える

深い深い海に沈めば、原始生物だったころに戻れる。

ゆらゆらと海底を漂えば、人間だったころさえ懐かしくなる。

あんなことがあった。ああすればよかった。

だけど、それはもう、どうでもいいこと。

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ 沼津港・深海水族館 ② ~「冷凍シーラカンス」と「絶食?ダイオウグソクムシ」

3憶5千万年前から姿を変えずに深海で生き続けている「生きる化石」シーラカンス。

はるか昔に絶滅したと思われていたが、1938年、アフリカのコモロ諸島で発見され、全世界から「世紀の大発見」と呼ばれた。

現在ではワシントン条約で商取引が規制されているが、沼津港・深海水族館では規制前に日本の調査隊が捕獲した冷凍2体とはく製3体を展示している。

別名は「シーラカンス・ミュージアム」。

冷凍シーラカンス個体は世界中でもここにある2体だけという貴重なもの。

常時マイナス20度に保たれた冷凍専用ケースで保存されている。

メキシコの深海800mに棲む世界最大のダンゴムシの仲間「ダイオウグソクムシ」は、最大で50センチにもなる。

絶食しているわけでなく、何年も餌を食べないでも生きられるそう。

実際は食欲も旺盛で海底の動物の死骸や弱った生き物など何でも食べる。

メガマウスは水深200ⅿ付近に生息する幻の深海ザメで、生態には不明点が多い。

名前の由来にもなっている『大きな口』でプランクトンなどの小さな生き物を海水ごと口に入れ、濾して食べていると考えられている。

この「メガマウス」は、2019年1月に沼津港・深海水族館近くの牛臥海岸にて打ち上げられた個体の剥製標本。

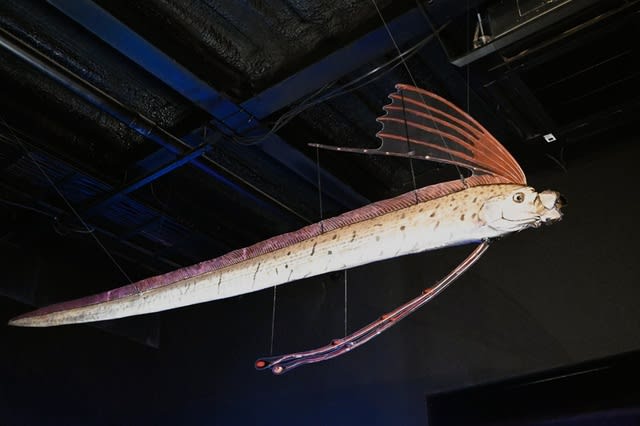

リュウグウノツカイの剥製。大地震の前に浅瀬に現れるという伝説があるので、近海で捕獲のニュースにはドキッとする。

サケガシラ

古代生物のレプリカも多数、展示されている。ダンクルオステウス、デボン紀の巨大生物。

今回はメンダコには会えなかったのが残念だった。

神秘的な海底火山がある深海の世界を垣間見た。

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ 沼津港・深海水族館 ① ~駿河湾のDEEPなアドベンチャー

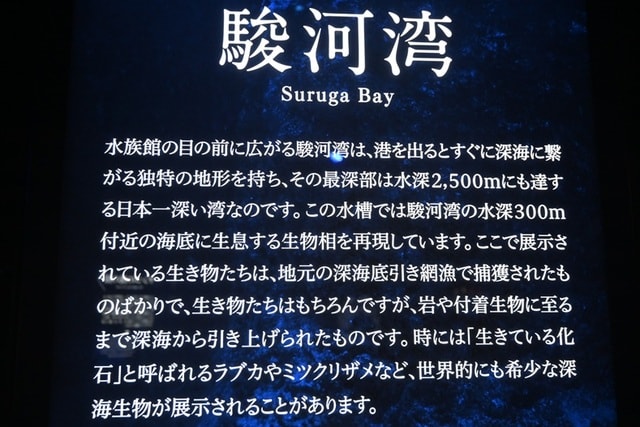

世界で唯一の深海に特化した水族館が「沼津港・深海水族館」である。

最深部は2,500mという日本一深い湾「駿河湾」沿いの特性を生かし、捕獲も輸送も難しい深海生物を常時100種類以上も見られる。

一般に水深200mよりも深い場所を深海と呼ばれているが、そこを起点に光合成ができなくなり、生態も変わるという。

地元の漁師さんと提携し、底引き網漁の船をチャーターして、水族館スタッフ自らが深海生物を捕獲に行くのも深海水族館の特徴の一つだ。

駿河湾は急深のため、漁場までが近く、捕獲してすぐに戻って来られるため、輸送時間が短くて済む。

駿河湾で捕獲された生物を集めた「駿河湾大水槽」では駿河湾に生息する世界最大のカニ「タカアシガニ」が出迎えてくれる。

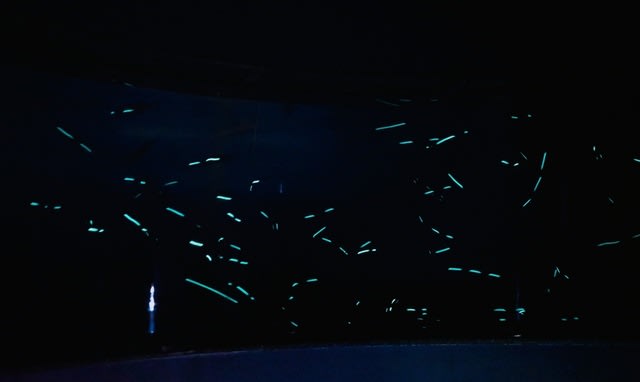

深海に生息する発光魚「ヒカリキンメダイ」の深海のプラネタリウム。

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ 「いのちのなる木」 異空間のいきものたち ~「奈良いきものミュージアム」 ③

「奈良いきものミュージアム」は巨大な流木アート「いのちのなる木」を中心に幻想的な空間が広がる。

仏頭やガネーシャ像なども置かれていてインドのジャングルに迷い込んだかのような錯覚に陥る。

いきものたちと仏像やアートの競演は、いささか意味不明であるが、不思議感に溢れている。

熱帯魚やトカゲたち以外にも、両生類や亀たちにも見入った。

![]() 人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ![]() にほんブログ村

にほんブログ村

FC2 Blog Ranking

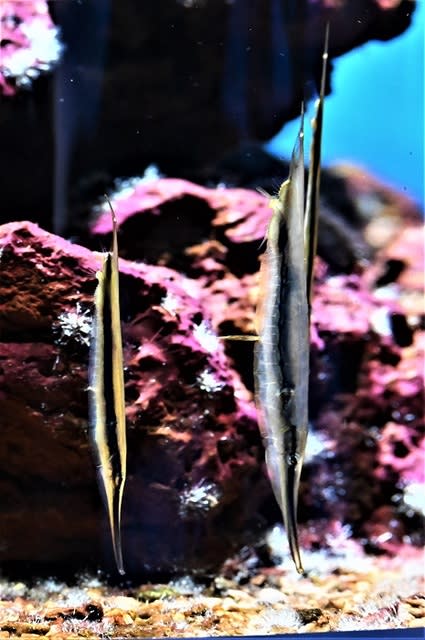

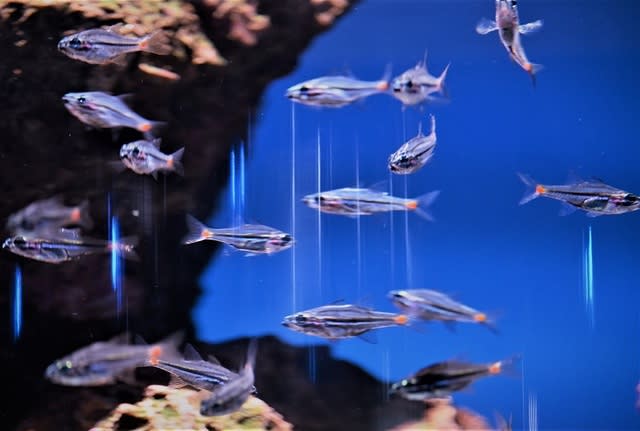

さかなたちの涼感 ~「奈良いきものミュージアム」 ②

酷暑の季節、せめて、さかなたちの世界を疑似体験して涼感に浸りたいものである。

トカゲたちのララバイ ~「奈良いきものミュージアム」 ①

「いったい、どこを見とるんだ!おまえはカメレオンか!」

「目を合わしたくない」方もいらっしゃったかもしれないけど、なかなか、かわいいものじゃありませんか。

イグアナと触れ合えるコーナーもあって、ララバイを歌ったわけでもないのに、手の上で、うたた寝する奴もいた。

「PLANETS-奇跡の惑星」 ~神戸アート水族館<アトア> ⑥(E)

「PLANETS-奇跡の惑星」ゾーンのプロローグはプラネタリウムのような「STAR LIGHT」の部屋から。

そして、神秘的な日本最大級の球体水槽「AQUA UNIVERSE」との邂逅。

宇宙空間や深海の世界を体現する。

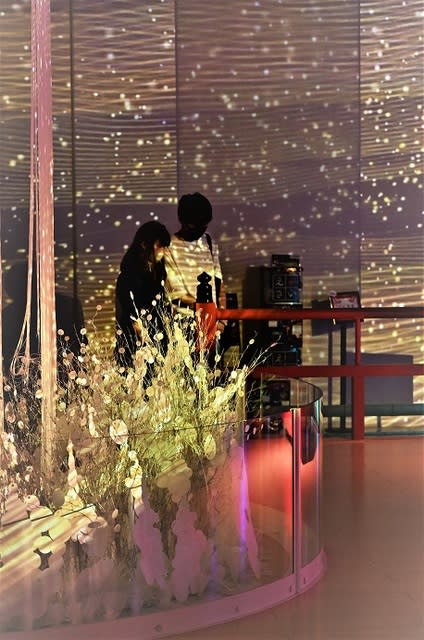

「MIYABI」 雅な和空間 ~神戸アート水族館<アトア> ⑤

日本の四季折々の情景と伝統的・雅な和空間が広がる「MIYABI-和と灯の間」。

ここが水族館であることを忘れさせる、というより、幻想的なデジタルアートの世界である。

巨大な盃型の金魚水槽にテーマの「雅」が浮かび上がる。

散策する日本庭園のガラス床の下を鯉が優雅に泳ぐという新感覚体験。

やがて、花火が上がった。

たおやかに生きる生命の讃歌 ~神戸アート水族館<アトア> ④

3Fゾーンに入るとムードが一変する。

やわらかな光が射すやすらぎの空間。探求の部屋「FOYER」。

魚たちや動物たちの生命の讃歌と探求心にあふれている。

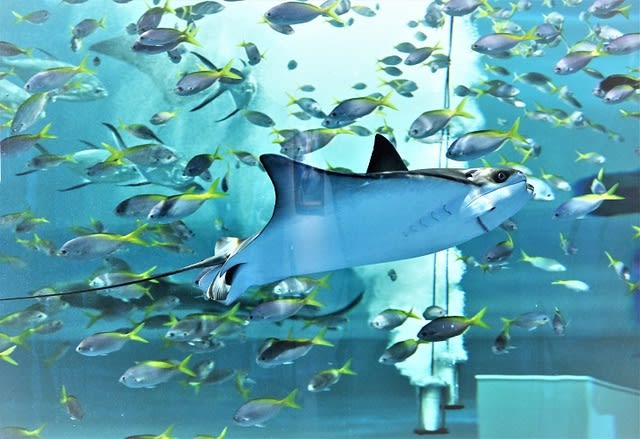

ポルカドットスティングレイ。泳ぐ姿に何故か癒される。

動画

動画

やがて、天空に辿り着くように4Fのゾーン「SKY SHORE」へと繋がる。

「ELEMENTS-精霊の森」 ~神戸アート水族館<アトア> ②

霧が立ち込み、木漏れ日が降り注ぐ樹海と源流の森。

「ELEMENTS-精霊の森」では水中世界を抜け出し、川や水辺に暮らす精霊(生きもの)たちと遭遇する。

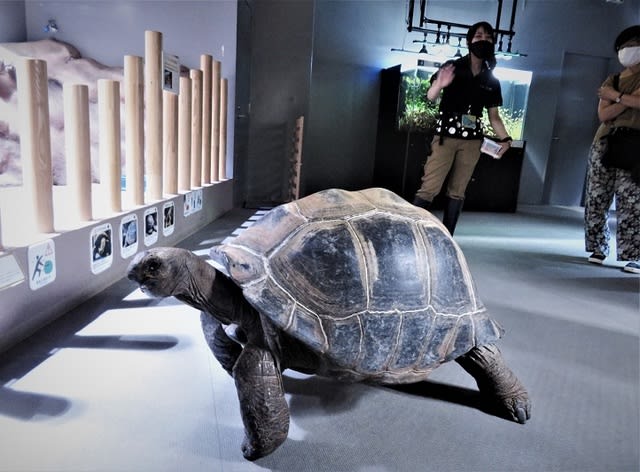

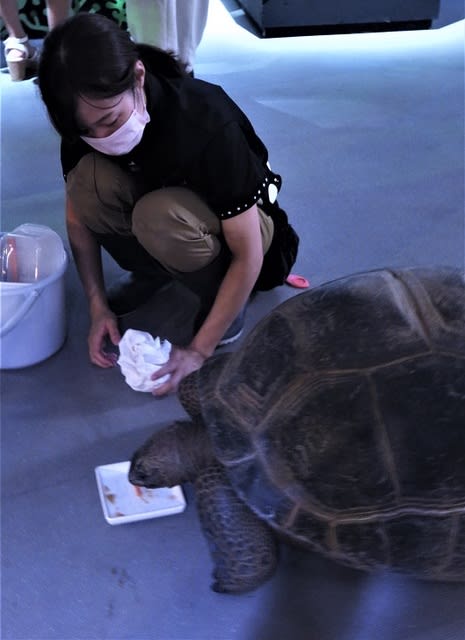

フロアを泰然自若と闊歩するゾウガメ・ウオークを初めて見た。

爬虫類や両生類に神を感じる。

神戸アート水族館<アトア> ① ~「MARINE NOTE-生命のゆらぎ」

神戸ベイエリアに新感覚の水族館が昨秋に誕生したというので出かけた。

アートとアクアリウムの融合<art & aquarium=atoa>がコンセプトの劇場型アクアリウム「アトア(átoa)」である。

アトアは独特の造形が際立つ「神戸ポートミュージアム」という、フードホールなども入る建物の中にある。

ここに約100種類3,000点もの生きものたちが棲んでいる。

アトアは青いウェーブ照明と潮の香りが漂う空間で、海中を浮遊しているかのような気分が味わえる「CAVE-はじまりの洞窟」から始まる。

奈良・金魚ミュージアム ② ~水槽の中の小さなヘブン

彼等は透明な水槽の中で数々の人の目に晒されながら、いったい何を考えているのだろうか。

水槽の世界こそが全宇宙なのだという妄信に支配されているのだろうか。

そんな彼等を見て、私たちは何故、癒されているのだろう。

水槽の中にある小さなヘブン。

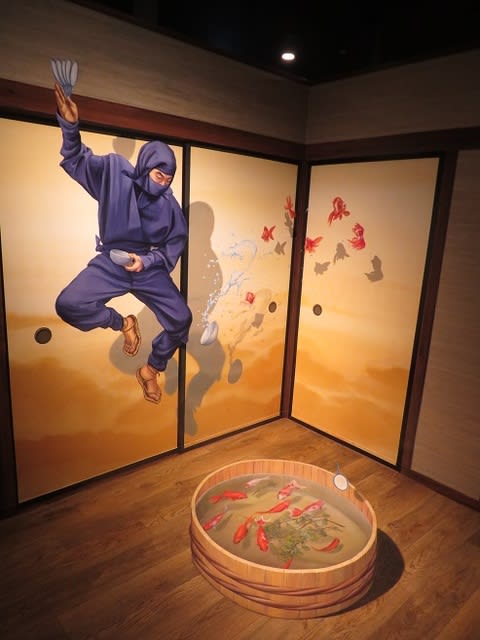

かつて、忍者タウンがあった場所は和テイストの金魚ミュージアム・スペースに生まれ変わっていた。

奈良・金魚ミュージアム ① ~ゆらゆら・キラキラのアクアリウム

奈良市の商業施設「ミ・ナーラ」4階の「奈良金魚ミュージアム」がリニューアルオープンしたので、再訪した。

まずは従来からあったトリックアートやアーティストと金魚がコラボしたアート・スペースへ。

そもそも、金魚は今から約2000年前、中国南部地方で野生のフナの中から赤色のものが発見されたのが始まり。

これを原種として、変種の選別淘汰の末、今日の金魚に至っているという。

日本には、文亀2年(1502年)、室町時代中頃、中国から渡来したといわれている。

江戸時代に金魚のブームが起き、18Cになると、現在、日本金魚の3大産地の1つ、大和郡山で金魚の養殖が盛んになった。

大和郡山の金魚は、柳沢吉里の家臣横田文兵衛が、亨保九年(一七二四)に、藩主柳沢吉里の国替えに際して、旧領地の甲府から郡山へ金魚を持参したのが最初であった。

横田はかねてから、金魚の飼育に長じていたので、温暖な土地柄の郡山で金魚の養殖に成功し、これにならった同藩家臣のあいだで金魚飼育が次第に広まった。これは窮乏化した藩、藩士の生活を支えるためだったようだ。

(柳沢吉里は柳沢吉保の子・大和郡山藩初代藩主)

![]()

人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

![]() にほんブログ村

にほんブログ村

水族館ノスタルジー ~和歌山県立自然博物館

小さなころ、初めて水族館に連れていってもらったとき、青い世界に泳ぐ魚の群れに目を見張ったものだった。

いつの間にか、水族館は巨大化し、海の人気者を集めてショー的要素ばかり追い求めるようになった。

それもいいだろう。

だが、たまには、海に生きる普通の生物と純粋に触れ合えるような素朴な水族館を訪れたい。

そんな郷愁を呼び覚ますような、海南市の和歌山県立自然博物館である。

博物館というより、こじんまりとした水族館。

この館のテーマは和歌山の自然史。

だから、水槽の中にいる生物もすべて和歌山県産に限られている。

それも、昔、訪れたようなノスタルジックな水族館だが、何故か新鮮な感動がここにはある。

〈緊急事態宣言を受けて〉 2020.04.07 azuknieta

緊急事態宣言を受けて、当ブログでは、当分の間、蔵出し画像を中心とした記事に切り替えさせていただきます。

リアルタイムではありませんが、未発表画像が殆どですので、よろしくお願いいたします。

天王寺動物園デジスケッチ ③ ~昼下がりの憂鬱

「ふおっふぉっふぉっふおおお~」(日本語訳)

「ここが嫌なわけじゃないんだ。楽させてもらってるとは思ってるよ。

でもな、いつもいつも、同じ場所で同じ風景、見ながら、老いてしまうんじゃないかって。

わしにも、なんかこう、もっと新しい、未知の世界があるんじゃないかと思ってしまうんじゃな。」

そういえば、こんなお爺さん、どこかで見かけたことがある。