先日、学習院大文学部を卒業された天皇、皇后両陛下の長女愛子様は、卒業論文に「式子(しょくし)内親王」を取り上げられたとニュースで報じられた。式子内親王とは、後白河天皇の第三皇女で、平安時代末期から鎌倉時代初期に生きた「新古今和歌集」の女性歌人の代表といわれる。不勉強で式子内親王が詠まれた歌を知らないので「新古今和歌集」をパラパラとめくってみた。春の歌の中に次の式子内親王の歌があった。

いま桜咲きぬと見えてうすぐもり春に霞める世のけしきかな

愛子様卒業のニュースを聞いて僕がまず連想したのは「定家葛(テイカカズラ)」(下の写真参照)のこと。「定家葛」の名は、式子内親王を愛した藤原定家(ふじわらのていか)が、死後も彼女を忘れられず、ついにテイカカズラに生まれ変わって彼女の墓にからみついたという伝説に基づく能「定家」から付けられたという。

もう3週間もすればわが家の近辺にもテイカカズラがそこらじゅうに白い花を咲かせ甘い香りを漂わせる。テイカカズラは繁茂の勢いが凄い。定家の妄執の強さを感じてしまう。

テイカカズラの花

▼能「定家」(シテ:観世清河寿)

いま桜咲きぬと見えてうすぐもり春に霞める世のけしきかな

愛子様卒業のニュースを聞いて僕がまず連想したのは「定家葛(テイカカズラ)」(下の写真参照)のこと。「定家葛」の名は、式子内親王を愛した藤原定家(ふじわらのていか)が、死後も彼女を忘れられず、ついにテイカカズラに生まれ変わって彼女の墓にからみついたという伝説に基づく能「定家」から付けられたという。

もう3週間もすればわが家の近辺にもテイカカズラがそこらじゅうに白い花を咲かせ甘い香りを漂わせる。テイカカズラは繁茂の勢いが凄い。定家の妄執の強さを感じてしまう。

テイカカズラの花

▼能「定家」(シテ:観世清河寿)

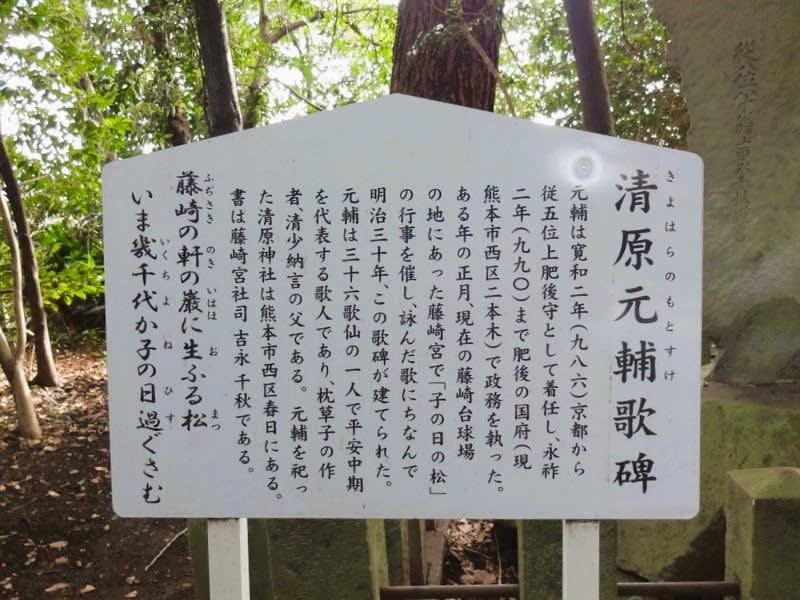

一昨日の記事「観能記~檜垣~」の関連記事ということで、今日は「檜垣媼と二本木遊郭」の関係について。

一昨日の記事「観能記~檜垣~」の関連記事ということで、今日は「檜垣媼と二本木遊郭」の関係について。

自分がYouTubeにアップした動画が意外なところに貼り付けられているのを発見すると、嬉しさとともに「なんで?」と訝しむ気持が相半ばする。

自分がYouTubeにアップした動画が意外なところに貼り付けられているのを発見すると、嬉しさとともに「なんで?」と訝しむ気持が相半ばする。

3年ほど前、フォローさせていただいているブログ「

3年ほど前、フォローさせていただいているブログ「

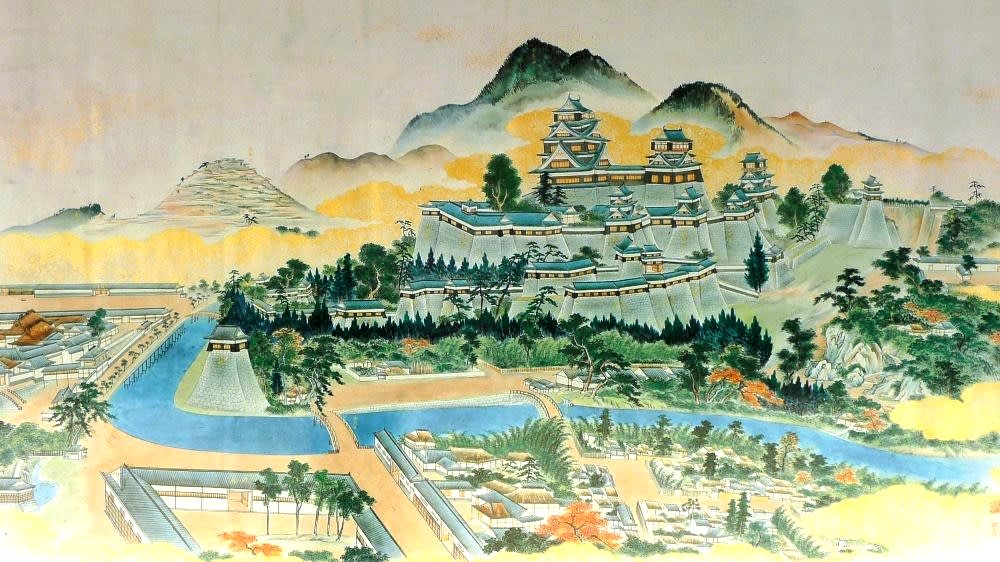

――商業都市としての京町の本通りには遊郭が生じて、今の加藤神社(新堀)の所は坪井川の河江の港として、天草、島原よりの薪船等が、百貫の港のようにどんどん港付し、一つの港町として栄えたのである。ゆえに港町にふさわしい遊郭ができるのももっともである。――

――商業都市としての京町の本通りには遊郭が生じて、今の加藤神社(新堀)の所は坪井川の河江の港として、天草、島原よりの薪船等が、百貫の港のようにどんどん港付し、一つの港町として栄えたのである。ゆえに港町にふさわしい遊郭ができるのももっともである。――