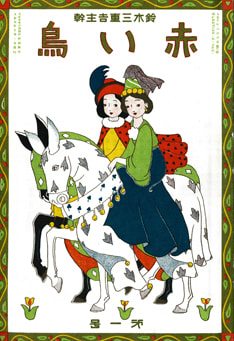

今朝の車のエンジン起動時のメッセージは「今日は童謡の日」。漱石門下でもあった鈴木三重吉が児童文芸誌「赤い鳥」を創刊したのが大正7年の7月1日だったことにちなんでいる。「赤い鳥」は日本の近代児童文学・児童音楽の発展に多大な貢献をした。ちなみに子供のために作られた歌を童謡といい、曲付けされているとはかぎらない。というわけで今日は童謡についてのよもやま話。

今朝の車のエンジン起動時のメッセージは「今日は童謡の日」。漱石門下でもあった鈴木三重吉が児童文芸誌「赤い鳥」を創刊したのが大正7年の7月1日だったことにちなんでいる。「赤い鳥」は日本の近代児童文学・児童音楽の発展に多大な貢献をした。ちなみに子供のために作られた歌を童謡といい、曲付けされているとはかぎらない。というわけで今日は童謡についてのよもやま話。童謡といえばまず思い出すのは北原白秋。柳川市沖端の白秋生家には何度か訪れた。しかし、白秋が生まれたのは母親の実家である熊本の南関町関外目の石井家。白秋の代表作である「この道」は前半は晩年に訪れた北海道の風景が描かれているが、後半は幼い頃、母に連れられ馬車で南関町の母の実家への道(旧豊前街道?)で見た風景だといわれている。

昭和3年6月16日、九州初の放送局として熊本放送局(現NHK熊本放送局)が開局した。それから間もない7月19日、柳川に帰郷していた北原白秋が招かれ、開局記念特別番組が放送された。その時、白秋は荒尾の少女海達公子を伴っていた。「赤い鳥」で童謡・自由詩の選者を務めていた白秋は、応募者の一人であった小学生の公子の詩才を高く評価していた。白秋は自分の愛弟子ということで連れて行ったのだが、それがきっかけとなり、2ヶ月後の9月24日、熊本放送局の番組「コドモの時間」に荒尾北尋常小学校の児童が出演。公子の談話「児童自由詩の作り方」が放送された。「赤い鳥」誌上でのやりとりに過ぎなかった白秋と公子の間を橋渡ししたのが瀬高町出身の與田準一。白秋に師事し、北原家の書生となっていた人物だ。與田はやはり「赤い鳥」への投稿を通じて公子の父・貴文と肝胆相照らす仲となり、公子の家にも度々泊りがけで訪問していた。與田は後に児童文学者、詩人として偉大な足跡を残す。(参考文献:規工川佑輔著「評伝 海達公子」)

公子の家を訪問した與田準一が、公子と妹の通子を題材にした「雨の日」(赤い鳥 大正15年11月号)

「赤い鳥」誌上で高く評価された海達公子の作品の中から二つ。

▼落穂ひろひ

麦の穂をひらふ おばあさん 袋をからうてゐる

どこの おばあさんだらうか 雲仙嶽も くれかゝつてゐる

どこの おばあさんだらうか (昭和3年9月号)尋常小6年

▼川口

ときわの穂が 夕風になびいてゐる 川口へ来た

あびてゐる みんなの聲をとほして 高々と帆をあげる音

吹きとばされさうになつた 帽子をおさへた

沖の光に かもめが飛んだ (昭和3年12月号)尋常小6年