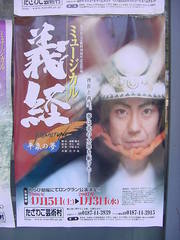

10/19(木)、民族歌舞団・わらび座が2006年4月15日(土)から2007年1月3日(水)までの予定でロングラン公演中の「たざわこ芸術村10周年記念作品・ミュージカル 義経(YOSHITUNE)平泉の夢」を観に、秋田県仙北市(旧田沢湖町)の「たざわこ芸術村」に妻と2人で行って来ました。予定通りに着いて少し時間があったので、構内の樹木などを見て歩いていたら、真っ赤に熟した実を付けた「ソヨゴ(冬青)」がありました。

ソヨゴ(冬青)モチノキ科 モチノキ属 Ilex pedunculosa

山地に生える常緑小高木で、樹高は10mに達するが、一般には5m前後。樹皮は灰褐色ないし灰白色で滑らか。幹はあまり直立せず、小枝は直線的。若枝には稜があって毛はない。

葉は互生し、長さ4~8cmの卵状長楕円形。やや薄い革質で光沢があり、縁が大きく波うつ。葉柄は長さ1~1.5cm。雌雄別株で、6月頃、葉腋に4数性の白い小さな花をつける。雌雄花ともに長さ2~5cmの花柄があり、雄花は散形状に3~8個つくが、雌花は花柄に1~3個つく。花弁は4~5個。

果実は直径6~9mmの球形の核果で4個の核がある。秋に真っ赤に熟してぶら下がる。果実には長さ3~4cmの柄があり、鳥に食われなければ冬まで残る。分布:本州(中部地方以西)、四国、九州

和名のソヨゴとは「そよぐ木」の意味で、風に葉がそよぎやすく、触れ合って軽い音を立てることから名付けられたという。