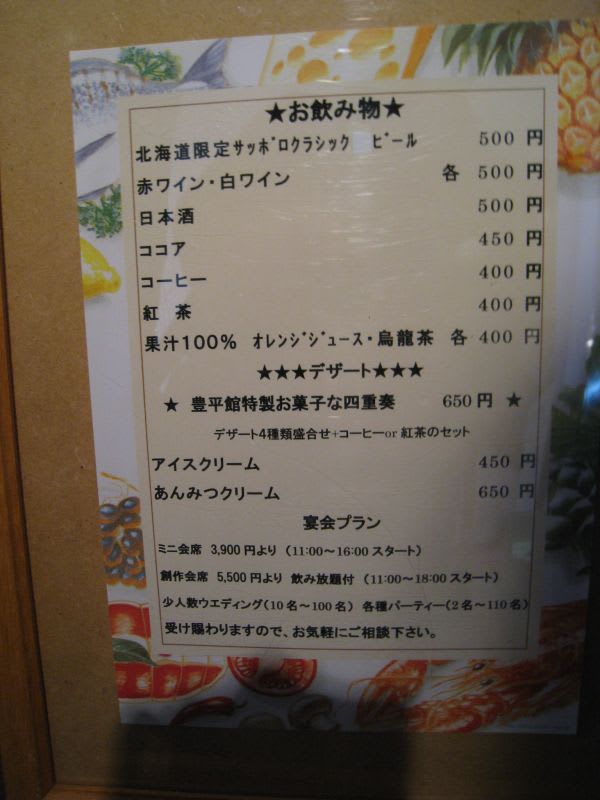

▲閉店 豊平館の改修工事により閉店 [2018.1.30記]

豊平館 喫茶室(ほうへいかん きっさしつ)[軽食@札幌][HomePage][Yahoo!グルメ]

2008.4.6(日)16:10入店(初)

注文 白い焼きカレー 1260円

・札幌市中島公園内に重要文化財の豊平館があります。この建物の1階でこちらの喫茶室は営業しています。この他に、全個室で完全予約制の高級レストランもやっているようです。結婚式場としては知っていましたが、このようなレストランがあったとは最近まで知りませんでした。

・豊平館の外観。わりと最近外壁を塗りなおしたようです。水色がわざとらしい感じで、この配色はちょっとどうかと思います。

・ロビー。玄関でスリッパに履き替えて入館。内部は無料で見学できます。歴史を感じる造り。観光客の姿がちらほらとありました。

・喫茶室は玄関を入って左手。

・店内はテーブルが8卓で30名ちょっと入ります。代金は先払い。

・テーブルに射す窓からの光がコップの水にあたってキレイだったので、なんとなく激写。一人でテーブルの上のコップを一生懸命写している不審人物。

・最近の『ホワイト』流行りの波に乗って(?)、ホワイトなメニューを注文。『白い焼きカレー』と聞いてもどんなものか想像つかなかったのですが、出てきてみると直径15cmほどのかわいらしいパイ生地に盛られたカレー(?)でした。「うわ~ ちっちゃ~~い……」 お腹がすいていたのでちょっとガッカリ。カリカリした固めのパイ生地、カレーピラフ、ホワイトソース、チーズの四層になっていて、具はミニホタテやカニなどの魚介類が中心で、カレーと言うよりもドリアと言った方がしっくりくるような料理でした。味の方は具材がそれぞれ缶詰物ではなく新鮮な風味で美味しかったです。

・割高感はありますが、かつては天皇陛下も宿泊したことのある高級ホテル付属の喫茶店、と思えばまぁこんなものかもしれません。

・玄関からは正面方向にKitaraが見えます。中島公園散策の途中や、Kitaraでの演奏会の前なんかにちょっと寄るにはいいかもしれません。ただし17時ラストオーダーなので夜の演奏会の場合は注意が必要です。

豊平館 喫茶室(ほうへいかん きっさしつ)[軽食@札幌][HomePage][Yahoo!グルメ]

2008.4.6(日)16:10入店(初)

注文 白い焼きカレー 1260円

・札幌市中島公園内に重要文化財の豊平館があります。この建物の1階でこちらの喫茶室は営業しています。この他に、全個室で完全予約制の高級レストランもやっているようです。結婚式場としては知っていましたが、このようなレストランがあったとは最近まで知りませんでした。

・豊平館の外観。わりと最近外壁を塗りなおしたようです。水色がわざとらしい感じで、この配色はちょっとどうかと思います。

・ロビー。玄関でスリッパに履き替えて入館。内部は無料で見学できます。歴史を感じる造り。観光客の姿がちらほらとありました。

・喫茶室は玄関を入って左手。

・店内はテーブルが8卓で30名ちょっと入ります。代金は先払い。

・テーブルに射す窓からの光がコップの水にあたってキレイだったので、なんとなく激写。一人でテーブルの上のコップを一生懸命写している不審人物。

・最近の『ホワイト』流行りの波に乗って(?)、ホワイトなメニューを注文。『白い焼きカレー』と聞いてもどんなものか想像つかなかったのですが、出てきてみると直径15cmほどのかわいらしいパイ生地に盛られたカレー(?)でした。「うわ~ ちっちゃ~~い……」 お腹がすいていたのでちょっとガッカリ。カリカリした固めのパイ生地、カレーピラフ、ホワイトソース、チーズの四層になっていて、具はミニホタテやカニなどの魚介類が中心で、カレーと言うよりもドリアと言った方がしっくりくるような料理でした。味の方は具材がそれぞれ缶詰物ではなく新鮮な風味で美味しかったです。

・割高感はありますが、かつては天皇陛下も宿泊したことのある高級ホテル付属の喫茶店、と思えばまぁこんなものかもしれません。

・玄関からは正面方向にKitaraが見えます。中島公園散策の途中や、Kitaraでの演奏会の前なんかにちょっと寄るにはいいかもしれません。ただし17時ラストオーダーなので夜の演奏会の場合は注意が必要です。