gopのアナグラ(ごっぷのあなぐら)[カレー@札幌][HomePage][食べログ.com]

2008.4.12(土)18:15入店(初)

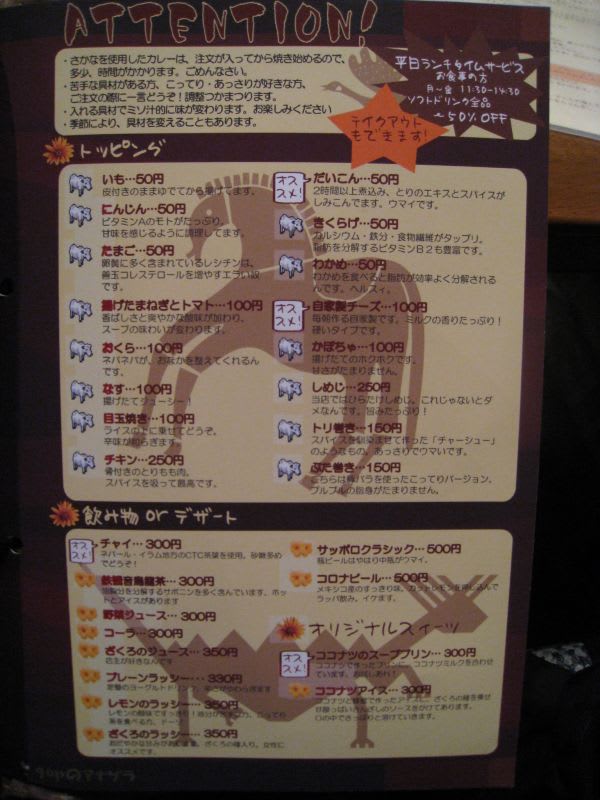

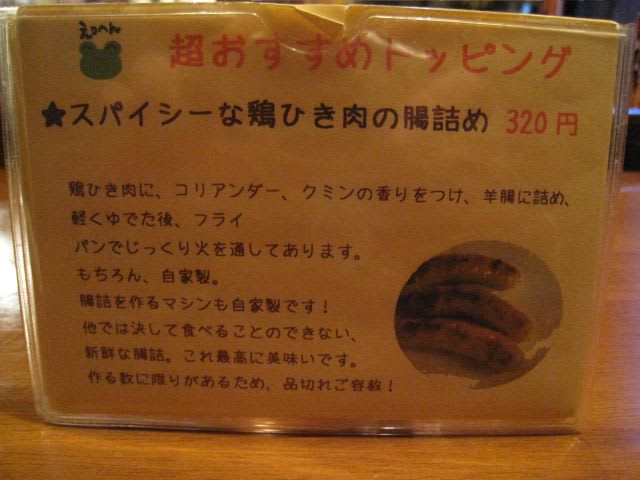

注文 魚胆(ユイドウ)と鶏団子ときのこの夏スープ(辛さ5・ライス普通盛り)1280円

・琴似の繁華街から山の手方面に抜ける道路沿い、森もと(菓子屋)の向かいにあります。あまり目立たないので、注意しないと気づかず通り過ぎてしまうかもしれません。

・駐車場は少し離れた所にあります。場所は店の壁に案内図がはめ込んであるので、そちらを参照。

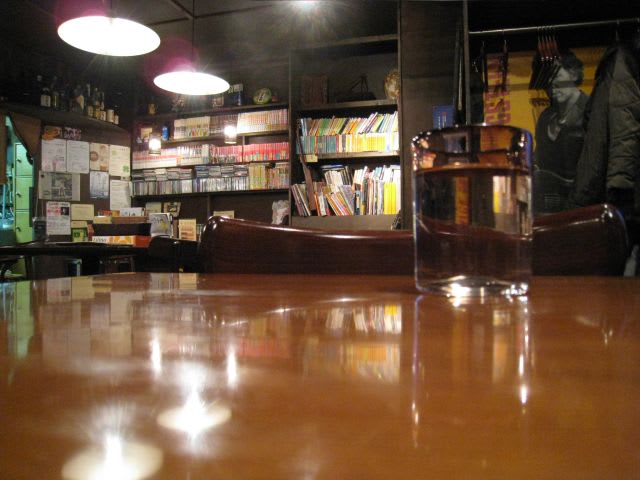

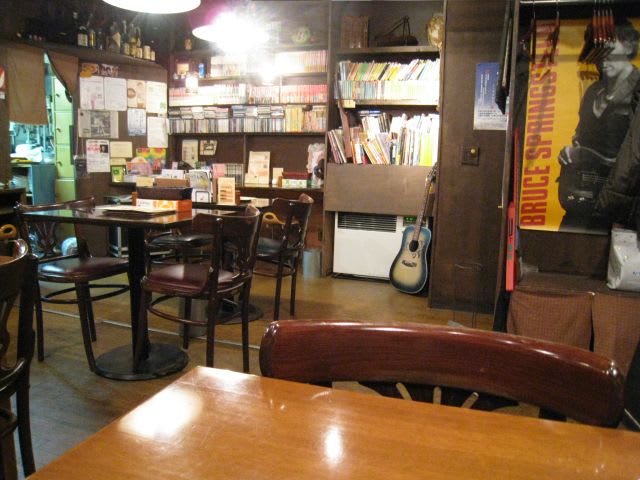

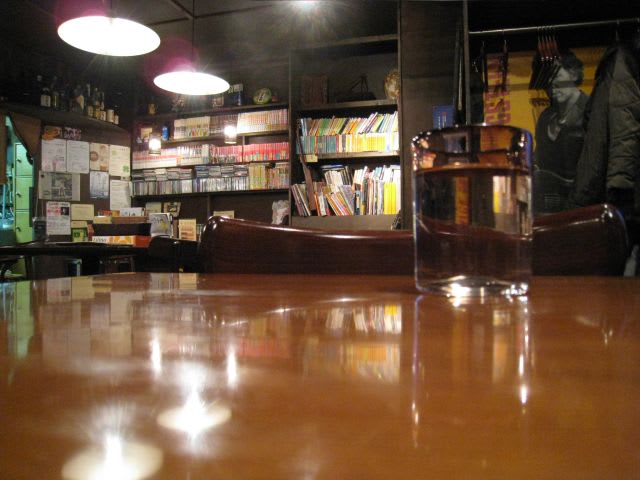

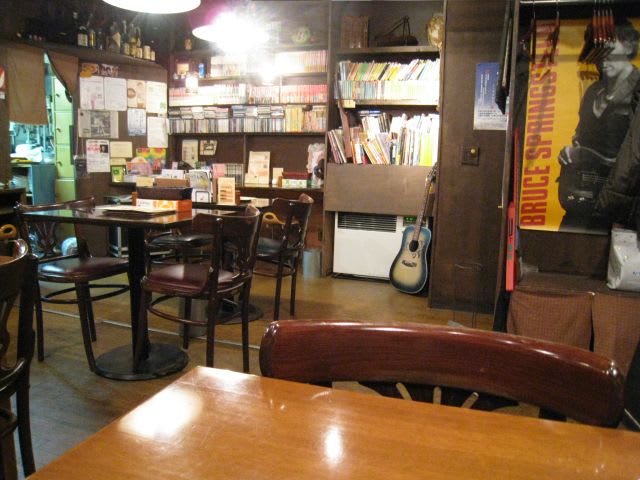

・店内はテーブルが3卓とカウンターが6席ほど。店主さんの趣味なのか、BGMはロックで、ギターが飾ってあったりします。

・『魚胆』という見慣れぬ食材にひかれ、こちらのメニューを注文。説明書きによると、『魚胆』とは魚の浮き袋のことで現地(バンコク)で直接買ってきたものだそうです。

・食べていると、「辛さ、大丈夫ですか~!?」と、店主さんが気さくに声をかけてくれました。

・ライス(普通盛り)と、風味調節用のナンプラー。味見しなかったのでどんな味がするのやらよく分らず。

・まだ夏じゃないけど『夏スープ』。とっても酸味が効いた爽やか系の味。魚胆は特に味はしませんが、クニュクニュした食感で、なんだか体に良さそうな雰囲気。この他、鶏の肉団子やキノコ、野菜がたっぷり。スープカレーも、各所で工夫され色々なタイプが出回っていますが、ここまで来ると、もう既に『カレー』の域をハミ出しているような気がします……って、説明書きをよく読むと「タイのトムヤムをアレンジした、夏でも不思議にスルスル入る、酸味のきいたあっさり味のスープです。」等、どこにも『カレー』とは名乗っていませんでした。通常のカレーメニューの方は、本来のカレー風味のようです。

・会計時、壁に貼られたチラシにふと目が留まる。それは、これから練習に向かう札幌西区オケ定演(5/11(日))のチラシでした。「私もコレに出るのですが、どなたかお知り合いでも出るんですか?」と聞いてみると、店主さんが出てきて「うちの奥さんが団員なもので……」 エエエー!? とお互いビックリ。全くそんな情報は知らずにたまたま寄っただけなのに。さらには室蘭から来たと言うと、「室蘭に『こうがしゃ』ってカレー屋あるの知ってます??」と。ええ、知ってるもなにも徒歩圏内に住んでますけど…… なんでもそこのマスターさんと仲良しなのだとか。あちこち食べ歩いていると、いろんな事があるものですね。

2008.4.12(土)18:15入店(初)

注文 魚胆(ユイドウ)と鶏団子ときのこの夏スープ(辛さ5・ライス普通盛り)1280円

・琴似の繁華街から山の手方面に抜ける道路沿い、森もと(菓子屋)の向かいにあります。あまり目立たないので、注意しないと気づかず通り過ぎてしまうかもしれません。

・駐車場は少し離れた所にあります。場所は店の壁に案内図がはめ込んであるので、そちらを参照。

・店内はテーブルが3卓とカウンターが6席ほど。店主さんの趣味なのか、BGMはロックで、ギターが飾ってあったりします。

・『魚胆』という見慣れぬ食材にひかれ、こちらのメニューを注文。説明書きによると、『魚胆』とは魚の浮き袋のことで現地(バンコク)で直接買ってきたものだそうです。

・食べていると、「辛さ、大丈夫ですか~!?」と、店主さんが気さくに声をかけてくれました。

・ライス(普通盛り)と、風味調節用のナンプラー。味見しなかったのでどんな味がするのやらよく分らず。

・まだ夏じゃないけど『夏スープ』。とっても酸味が効いた爽やか系の味。魚胆は特に味はしませんが、クニュクニュした食感で、なんだか体に良さそうな雰囲気。この他、鶏の肉団子やキノコ、野菜がたっぷり。スープカレーも、各所で工夫され色々なタイプが出回っていますが、ここまで来ると、もう既に『カレー』の域をハミ出しているような気がします……って、説明書きをよく読むと「タイのトムヤムをアレンジした、夏でも不思議にスルスル入る、酸味のきいたあっさり味のスープです。」等、どこにも『カレー』とは名乗っていませんでした。通常のカレーメニューの方は、本来のカレー風味のようです。

・会計時、壁に貼られたチラシにふと目が留まる。それは、これから練習に向かう札幌西区オケ定演(5/11(日))のチラシでした。「私もコレに出るのですが、どなたかお知り合いでも出るんですか?」と聞いてみると、店主さんが出てきて「うちの奥さんが団員なもので……」 エエエー!? とお互いビックリ。全くそんな情報は知らずにたまたま寄っただけなのに。さらには室蘭から来たと言うと、「室蘭に『こうがしゃ』ってカレー屋あるの知ってます??」と。ええ、知ってるもなにも徒歩圏内に住んでますけど…… なんでもそこのマスターさんと仲良しなのだとか。あちこち食べ歩いていると、いろんな事があるものですね。