再び富士急に乗って、終点の河口湖を目指します。なんか派手な車両だぞ。

ワー、機関車トーマスなんだ。

内装もだ。機関車の前が顔になってるって、微妙に気味が悪いような。。。

座席もすごいぞ。河口湖には、首の骨をへし折る絶叫マシンで有名な富士急ハイランドが

あり、そこに併設されたテーマパーク、トーマスランドがあるのですな。小さい子供は

そちらに親に連れて行かれ、大きくなったらカポーでジェットコースターとお化け屋敷と

なるわけですなぁ。おれ、それなかったな。。。

車内の広告。なんと新幹線があるじゃないかー。これってイギリスの話だよね?

ちなみに近年はCGを使って米国産のアニメみたいになってるんだよね。どーも

俺の趣味には合わないな。人形劇の「ポストマン・パット」は好きなんだけどー。

河口湖に到着ー。あれは小田急ロマンスカー?

ローカル線は、使い回しの車両を使ってることが多いので、乗り鉄としてはそれを

見るのが楽しみなのです。

都留市駅のお隣、谷村町駅にやってきました。ここもこじんまりした駅舎です。

次の電車まで30分程あるので、少し散歩してみました。

おお? きれいな渓谷があるではないか。駅のすぐ裏です。これは桂川。大月に出て

中央線沿いに流れ、相模湖につながっています。むかし「相模湖ピクニックランド」で

6人デートしたことあったなー。リフトに乗るとき、組み合わせを決めるのにじゃんけん

して、一番きれいな人と乗ったなあ~(^益^)b

なかなか立派な滝がありました。

吊り橋を渡る。女の子と一緒なら、怖くもないくせに「あ~ん、こわいー♪」とか

くっつかれちゃったりして( ^ω^)・・・

おお、コロナ禍でずっとこもりきりの夏だったけれど、やはりこういう自然に触れると

生き返る気がします。

男と二人なので、無言で歩いて「さ、そろそろ駅に戻るかー」とか言葉を交わす。

さて富士急行の乗ります。車両は京王線ではないかー。俺がいつも乗ってるやつだよ。

いや、昔の車両だから「乗ってたやつ」ですな。

古くて懐かしい車両ですね。都留文科大学って、私の友人が働いていたところですが、

こんな遠くまで来てたのか。「十日市場」って、神奈川県にもあったな。毎月10日に

市が立つという意味だろうから、そりゃ全国あちこちであるでしょう。「寿」なんて

駅名もあるのか。北海道に「幸福」とか「妻」っていう駅名があったような。

そして「富士山駅」でスイッチバックして、富士急ハイランドと河口湖に行くわけですな。

おお、このスピーカーのロゴ、わかりますか? KTRです。「京王帝都レールウェイ」

であります。富士急レールウェイ、FKRにしないといけないんじゃないかなあ~^^;

都留市駅で降りてみました。ホームにすばらしい盆栽(?)。ちなみに私の知っている

人で、「つる」というすごく嫌味なやつがいました。赤シャツみたいな人でした。

だから「都留氏」と聞こえるので、ヤなんですぅ~。

おお、木材の屋根が素晴らしい。すっかり減ったよねー。

2人ほど降りましたが、写真撮ってたらさっといなくなり、寂しくなりました。。。

でたっ!これも絶滅危惧種。そもそも本屋がなくなりつつあるってのになあ。

さて「悪書」ってどんな本なんでしょう?私が「池〇大〇の本とか、幸〇の科〇とかの

本か?」と言ったら、友人は「フェミ本?」とか言いました。江戸時代にはバテレン

関係だったでしょうし、太平洋戦争の時代にはコミュニズムだったしなあー。今は?

そういえば、高校時代、最後のテストの日に、みんな教科書をゴミ箱に捨ててたなあ~。

運転免許書き換えのときに押し売りされる「安全運転」のテキストなんかも、会場に

たくさん捨てられてたなあ。この白い箱、そういうところに置けばいいのに。

駅舎は斬新なデザインのようですが、どういうコンセプトなんでしょうね?

ローカル線が大好きな乗り鉄の友人と、富士急行に乗りに行きました。暑さもやわらぎ、

旅には良い気候となりましたが、あいかわらず遠出は難しいので、日帰りでの散歩と

なったわけです。富士急行は中央線の大月から河口湖までのローカル線。途中で

「富士山駅」を通過します。元は「富士吉田」という駅名だったのに、ガイコツ人観光客を

引き寄せるために改名しやがったな。。。

JR大月駅に比べて、富士急大月駅はやはりこじんまりしているね。私鉄はどこでもそうです。

とってつけたような鳥居ですが、なかったら倉庫の入り口みたいだからなw

お、車両は中央線の使い回しじゃないか。富士山のエンブレムがついてますけど。

さてまずは昼飯を食べることにして、町を歩きます。古い感じの旅館がありますが、

営業しているのかしら。

駅の北側に回り、郷土料理のうどん店に向かいました。来る前にグーグルマップで

富士急行の路線を見ていたら、どの駅近にも「うどん屋」があります。この地方の

人たちは、やたらにうどんを食べているのか?

「吉田のうどん」はなかなか有名なものでした。富士山が噴火したせいか、ここらの

土壌は火山性。なので稲作には向かず、みなさん麦を育てて食べており、うどんが

ずっと常食だったそうなのです。

駅と反対側のあんまり人がいない住宅地なのに、昼時とあって満員でしたぞ。

暑いので「冷やし梅干しのせ」にしました。おねいさんに注文したら、おばちゃんが

持ってきて「はい~大盛りお待たせ~♪」と言いました。私は少食なので、むしろ

小盛がいいくらいなのに、間違っても「大盛り」なんて頼むわけがないのになあ~w

さてうどんは硬い!名古屋の味噌煮込みうどんよりも硬い。日本で最強なのではないか?

柔らかいよりはずっといいので、私好みである。しかし多いな^^;頑張りましたー。

大根おろしがワラワラかかっているのも印象的ですが、紫蘇が新鮮で旨かったぞ。

食べていたら、隣の客が「梅干しって言ったのにー」と不満を言っていました。

おばちゃんはオロオロしていろいろ言っていましたが、最後に「これから梅干しを

のっけましょうか?」と言う。それですむんだから、さっさとそうすればいいのに(^益^;

どうやら注文を取るおねいちゃんがボケていたようです。。。

大盛りで少し苦しくなって、駅へ戻る。こりゃ古そうな建物だ。駄菓子屋といっても、

私が子供の頃に下町で入り浸っていたようなのとは違う、きちんとした(?)お菓子でした。

右は風呂屋みたいな玄関だが、その向こうはとってつけたような外装のスナック

「シーバース」。どういう綴りなんだろう?

「居酒屋かあちゃん」がやってたら、帰りに寄るかなー。

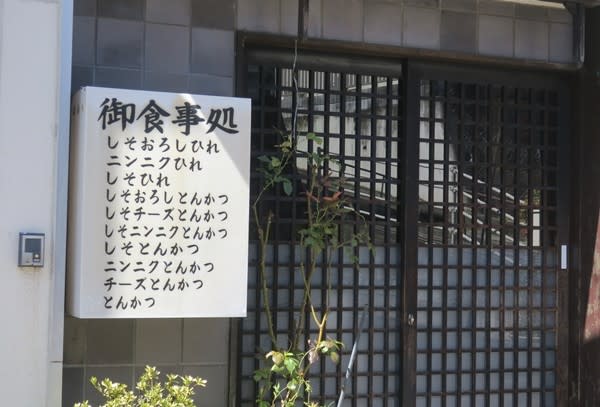

とんかつ屋さん。やたらに紫蘇を入れるようだな。こんなん田舎ならどこにでも

生えているような気がするが、さっきのうどんにも入っていたし、こちらの名産品

なのでしょうか。友人は「俺はただのとんかつがいいな」とつぶやきました。

山形県は鶴岡市、出羽三山の麓から移築した菅原家。高窓が一つ目の巨人みたいだ。

あの窓から明かりを入れて、外を眺められるようにするために、屋根をこのように

凝った造りにしたわけだなあ。

土間、踏み段、左に流し、そして居間へと段差をつけてなあ~~。

囲炉裏の板間に、奥に畳の部屋。素晴らしい造りですねェ。

ダイニングキッチンにも囲炉裏があるとー。

これは菅の船頭小屋。多摩川の渡し船場にあって、船頭が客待ちをしたり、休憩や

川の見張りに使用したそうです。川の渡しだから、英語の表記ではFerry Manと書いて

ありました。

両サイドの真ん中あたりに、輪っかがついてるでしょ?何に使うかわかりますか?

馬をつなげておくためのものじゃありませんぜ。 答えは最後にw

内部はなんだかままごとをするようなカワイイ造りです。後ろの窓から、川の様子を

見たそうです。

さてさっきの問題の答えは・・・

こうやって棒を二本通して、担いで移動させたんだってさ(^益^)w