『かんたに出来る手作り造本講習会』横須賀三浦教育会館にてー10:00~12:00/根本義孝先生

この記事を見て、即申し込んだ。絵本は夢の領域で、とても出来そうもない、それでも手掛かりとなる造本は是非作りたい!

(でも、二時間でできるの?)

「何かのキットを使うんですか?」と先生に質問。

「いえいえ、ぼくのは自己流でして、『ダンボールがあれば』という式です。じつはダンボールフェチでしてね、ダンボールを見ると楽しくて~」と、先生。(なんてステキな先生なんだ!)

「ぼくの作った造本が真ん中のテーブルに置いてありますから見てください。」

なるほど、面白くて楽しい、アイデアいっぱいの造本の数々・・・(なんかすごく楽しそう~)

「抽象を描かれるんですか?」

「抽象でも具象でも彫刻でも何でもです」と、先生。

(何のこだわりもなくて、なんかすごくいいわぁ~)なんか笑いたくなっちゃう感じ。

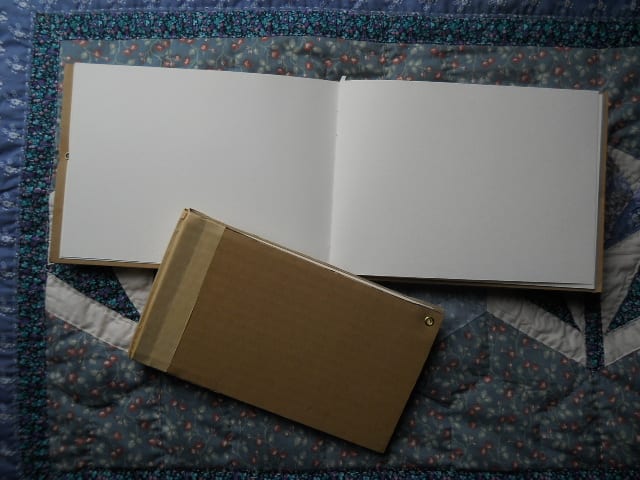

教えられるままに手を動かしていたら、あら不思議、何となくそれらしいものが完成。(十分ステキだし、簡素、素朴な雰囲気で、わたしの気持ちにぴったり!)

「中身は自分で作ってくださいね」と、先生。

(それが問題、でもきっと頑張ってみます!)

根本義孝先生ありがとうございました。

この記事を見て、即申し込んだ。絵本は夢の領域で、とても出来そうもない、それでも手掛かりとなる造本は是非作りたい!

(でも、二時間でできるの?)

「何かのキットを使うんですか?」と先生に質問。

「いえいえ、ぼくのは自己流でして、『ダンボールがあれば』という式です。じつはダンボールフェチでしてね、ダンボールを見ると楽しくて~」と、先生。(なんてステキな先生なんだ!)

「ぼくの作った造本が真ん中のテーブルに置いてありますから見てください。」

なるほど、面白くて楽しい、アイデアいっぱいの造本の数々・・・(なんかすごく楽しそう~)

「抽象を描かれるんですか?」

「抽象でも具象でも彫刻でも何でもです」と、先生。

(何のこだわりもなくて、なんかすごくいいわぁ~)なんか笑いたくなっちゃう感じ。

教えられるままに手を動かしていたら、あら不思議、何となくそれらしいものが完成。(十分ステキだし、簡素、素朴な雰囲気で、わたしの気持ちにぴったり!)

「中身は自分で作ってくださいね」と、先生。

(それが問題、でもきっと頑張ってみます!)

根本義孝先生ありがとうございました。