インデアンはうれしさうに立ってわらひました。そしてその鶴をもってこっちを見てゐる影ももうどんどん小さく遠くなり電しんばしらの碍子がきらっきらっと続いて二つばかり光ってまたたうもろこしの林になってしまひました。

☆律(きまり)を覚(感知し)兼ねて営(こしらえる)章(文章)を掩(隠して)伝える我意である。

詞(ことば)に属(たのむ)自(わたくし)の講(はなし)は、輪(順番に回る)。

だから、アマーリアにはたずねることができないのです。あの子は、ただソルティーニを袖にしただけで、それ以上のことはなにも知らないのです。自分がソルティーニを愛しているのか、愛していないのかということさえ、わかっていないのです。

☆ソルティーニ(太陽)はそれだけで完結しており、それ以上のことは知りません。アマーリア(月)を愛しているか、いないかなど分からないことなのです。

どこへも行かない怠慢なわたし。展覧会の券があると誘われても、なかなか「うん」と応えられない。

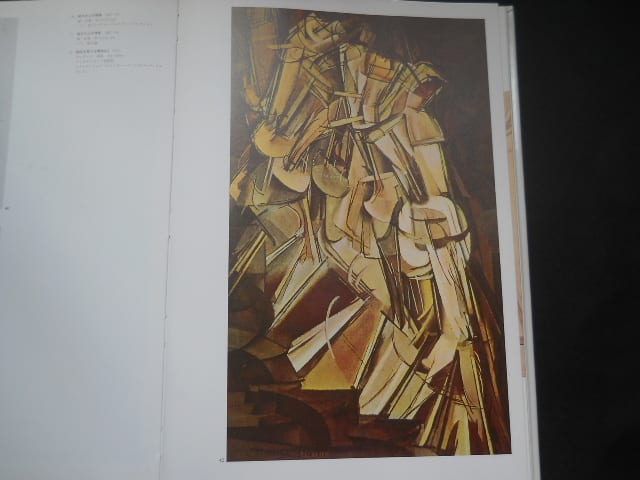

だけど、デュシャンばかりは会場で作品そのものと対面したかったなぁと、思う。

細部や構造が見えてこないから、凝視しようにも術がない。

デュシャンの作品について写真からはもうこれ以上見えない。今日はやめよう、今日は止めようと思いながら未練がましく画集を見ている。

因果応報…何事にも積極性に欠けるわたしに与えられた罰。(こんなに好きなのに)

もう少し全体像を明確に見たかったなぁと思う。

あらゆる身体機能が劣化している今になってボヤクわたし、遅れているにも程があるあるかもしれない。

『階段を降りる裸体No2』

裸体名付けられているから裸体なのかと思う図であり、降りる→連続性によって落下をイメージさせている。

肉体を感じない裸体と称するものは、猥褻の片鱗すら浮上しない。

階段は室内にあリ、その中の裸体は非文明でもなく、犯罪にも遠い。

このどこか無機的な情感を排除した作品の意図は何だろう。

「階段を降りる裸体」を、言葉だけで想起した場合、上る場合に比べたら、少なくとも《こちら》へ向かって来る方向性を感じる。しかし画は、それすら横向きであり、反れている。

作品の題名は画の中の光景に一致を見ない。鑑賞者の知覚が題名と画を無理にも結び付けようとするが、迷走を余儀なくされるだけの徒労に終始してしまう。

頭・腰・足などの部位を、裸体と呼ばれるものに当てはめ、それが下方に連続しているため、《階段を降りる裸体》であることを納得する。

しかし、そのことから喚起されるべき意味はあるだろうか。あたかも散乱した板状の物を寄せ集めたような裸体である。物理的にも精神的にも条件を外した無為。

描かれている(存在している)が、魅せるべき意味が欠落している。

「階段を降りる裸体」は、裸体の意味を剥奪しており、性的興奮はもとより骨肉/血という人間の条件をことごとく打ち消している。

現存の否定は、鑑賞者を寄せ付けない。作品と鑑賞者に生じる溝/亀裂の空間こそが作品の主眼かもしれない。

(写真は『マルセルデュシャン』㈱美術出版社より)

そこから一羽の鶴がふらふらと落ちてきてまた走り出したインデアンの大きくひろげた両手に落ちこみました。

☆逸(かくした)話は、較べて絡(つながる)記であり、双(二つ)を推しはかる。

他意の霊(死者の魂)の趣(考え)に絡(むすびつける)。

バルナバスの話では、アマーリアは、三年前に窓を力まかせにしめたときの興奮のためにいまでもときどき身ぶるいしていることがあるそうです。これは、嘘ではありません。

☆バルナバスの話ではアマーリアは、三年前に〔天〕食(死の入口)を打ち付けてしまった。その衝動のために往々にして戦慄を覚えるそうです。これは本当のことであり、彼女に尋ねなくてもいいのです。

近所の高齢者の方々の元気には驚かされているけれど、先日バス停でお会いした方も90才を超えて亡夫のお墓参りは月命日ごとに欠かさないと話しておられた。

「秋谷の近くのお寺さんなんですが、お花を買うためにここで一度降りるんです」という。

秋谷へ行くにはバスを乗り継がなくてはならない。

「今日は101才でなくなった叔母の葬儀にいくんです」と言ったら、

「わたしの二軒隣には102才のお年寄りがいます」と、その婦人。

「すごいですねぇ、珍しいですねぇ」と、驚いていたら、

「いえ、夫の姉も102歳で存命でございます」という。

絶句!!

つくづく長寿時代なのだと思い知らされた。

わたしなんかも…いったい・・・いつまで生きるんだろう。

『約一時間片目を近づけて(ガラスの裏面から)見ること』

作品を写真でしか見ることができないので(残念ながら)想像するしかない。

(ガラスの裏面から)とはどういうことだろう、二枚のガラスのあいだに取り付けられているものに表裏はあるのだろうか。

立体かとおもえば平面(一見、三角錐だけど、その線がつながらず、平面に帰してしまう)である。

真ん中の円は水平線と斜線により、つまり遠近法により遠方にあるように見えるが、手前の角柱の先に乗っているようでもあり、至近に見える。

角柱の下部に見える放射線状の地平は先の水平線と平面の一致を見ない。

角柱の中途にある横棒は角柱に接続しているか否かは断定できず左端が固定されているか否かも不明である。

その横棒の右端の円(球体とも)は落下を余儀なくされる位置にあるが左上のやはり落下直前の円(球体)と、あたかも糸でつながっているように見え、引力に等しい張力が働いているかのように見える。しかし繋がっているか否かは確定できない。

そして角柱と言っているその物も四角柱か三角柱かも分からないが、その先端は錘のごとくの点であり、平衡をを保つ緊張感を有しているかに見える。

要するにどこにも確定がないのである。二枚のガラスに取り付けられた景色は、あらゆる物理的条件を外し、歪みを含有している。にもかかわらず、平面として納まっている。

不動な景色が、大きく空間を動かして揺れている妙である。ひび割れたガラスは秘かにそれを象徴しているのかもしれない。

(写真は『マルセルデュシャン』㈱美術出版社より)

にはかにくっきり白いその羽根は前の方へ倒れるやうになりインデアンはぴたっと立ちどまってすばやく弓を空にひきました。

☆吐く話は混ぜてあり、全て法(神仏の教え)である。

等(平等)の律を究める句(ことば)である。

あの子にしても、おそらくこれまでにどんなお役人もそういう目に会ったことがないくらいきっぱりと肘鉄をくらわせはしたものの、ソルティーニを愛していなかったとどうして断言できるでしょうか。

☆あまりにも無茶な力をどうしたら愛だと信じられるでしょう。多分、先祖の終わりが脈絡のないことになるとは、決して知りえないでしょう。