そして谷川の南のまつ黒な榧の木の森の方へ、あたらしいみちがついてゐました。

☆酷(むごい)千(たくさん)の難を告げるが、秘にし黙っている。

真の法(神仏の教え)がある。

Kは、オルガに聞いて、その客が自分のところへ来たことを知った。助手たちのひとりが、フリーダに言いつけられて、彼をさがしにきたのである。

☆Kは、オルガに聞いてその(死の)訪問が彼に来たことを知った。先祖の見物人たちはフリーダ(自由)の言いつけで彼をさがしに来たのである。

『模範例』

模範的な人物の一例である。コート・雨傘・山高帽・シャツ・ネクタイ・革靴という社会に属した一般的な着衣の紳士を描き、下部に Personnage assis(座った人物)と記している。

立っている人物を指し、座っていると書く。つまり、このポーズは《座っている》と説明している。

背景はオレンジ色のベタであり、時代を特定してない。

この絵は、言葉(表現)は時代と共に変化を余儀なくされるものであることを指し示す具体例(模範例)である。(日本語でも「ヤバイ」などは、危険・悪いなどの意味から若者の間では、OK・良いね!の意味に変わっている)

言葉(表現)は変容し、観念を打ち破るものであり、単に現時点で通用しているだけなのかもしれないことの『模範例』である。

(写真は国立新美術館『マグリット』展・図録より)

一郎がすこし行きましたら、谷川にそつたみちは、もう細くなつて消えてしまひました。

☆逸(隠れている)糧(物事を養い育て支えるうえで必要なもの)の講(話)であると告ぐ。

千(たくさん)の済(救い)になるものは、照(あまねく光が当たる=平等)である。

事実、アマーリアは、すぐにとんできて、オルガを押しのけ、往来に出ると、うしろ手でドアを閉めた。しかし、それもちょっとの間で、すぐまた部屋にもどってきた。オルガにできなかったことをあっという間にやってのけたのである。

☆彼女はすぐにこちらへと促した。オルガを傍らへ押し、死を背後へと押しやった。オルガに不可能だったことを素早く実行したのである。

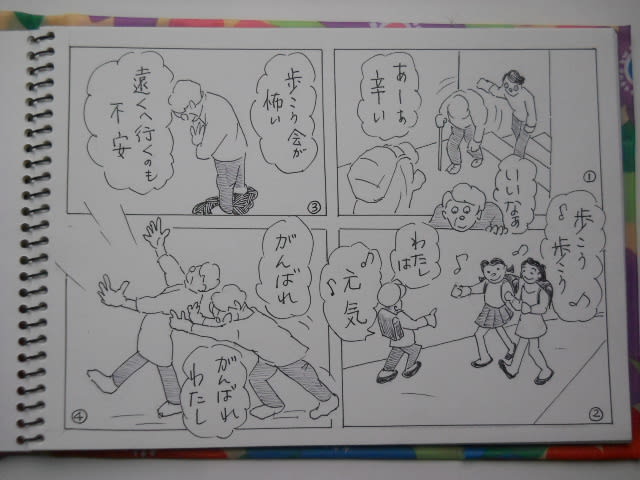

自分の生涯を自分の足で歩き通すこと…出不精のつけが今頃になって返ってくるとは想定外。

来月1日の「歩こう会」を経て、2日の相模大野行き(孫の通う保育園の祖父母交流会)を敢行できるかを今から心配。《為るようになる》の精神で、「歩こう会」に怯んではいけないと自分に言い聞かせている。

何のこれしき、まったく笑止な話である。

『ヘーゲルの休日』

雨傘の上に水の入ったコップが乗っており、背景はオレンジ色のベタ、それきりである。

コップはきわめて不安定であり、倒壊し水が流れ出すことは必至であるが、雨傘は水を寄せ付けないことを条件としているから問題はない。水と雨傘の関係は自然に対する防御である。

しかし雨傘を地球として捉えるならば、雨傘(地球)にとって、水は必須であり深謝すべきものである。

したがって雨傘(地球)と水の関係は、需要と供給を満たすものであり、コップの水は常に雨傘の上(天空)に用意されるべきものである、という結論に達するのではないか。コップの水であるというのは、地球の水は億年の昔から巡回し、その量を変えることはない。

地球の歴史の根底、初めにして終わりに至るまで繰り返されるこの現象は生存の要であり、物理的条件は精神論を超える原初である。

時間とともに変移していく歴史の概念が精神の自由に向かうとしても、この動かぬ基本条件に支えられていることを、ヘーゲルならどう考えるだろうかという揶揄である。

オレンジ色のベタ、つまり時代を特定しない情熱・追究における論題である。

(写真は国立新美術館『マグリット』展・図録より)

「やまねこならけさまだくらいうちに馬車でみなみの方へ飛んで行きましたよ。」

「みなみへ行つたなんて、二とこでそんなことを言ふのはをかしいなあ。けれどもまあもすこし行つてみよう。りす、ありがたう。」りすはもう居ませんでした。たゞくるみのいちばん上の枝がゆれ、となりのぶなの葉がちらつとひかつただけでした。

☆真(まこと)を写す法(神仏の教え)は、秘の講(話)である。

考えを字で現わす。

講(話)の拠(よりどころ)は、照(あまねく光が当たる=平等)であり、詞(言葉)が要である。

オルガはこれ以上防ぎとめることができなくなったのであろうか、アマーリアを呼んだ。アマーリアなら、両親の眠りを妨げないように、なんとしてでも客を帰らせてくれる、とおもったにちがいない。

☆オルガはこれ以上引き留めることができなかったので、アマーリアを呼んだ。周知のハロー(死の入口)からこの訪問者を遠ざけるようにという思いだった。