「なんであんな無駄な戦争をしたのか」 元海軍特攻隊員、98歳千玄室さん涙の訴え

茶道裏千家前家元の千玄室さん(98)=京都市上京区=は、太平洋戦争中に学徒出陣で海軍に入り、特攻隊員に選抜されたことで知られる。76回目の終戦記念日を前に京都新聞社の取材に応じ、死と向き合った日々をあらためて証言した。敵艦に体当たりしに行った仲間に思いをはせ、「日本はなんであんな無駄な戦争をしたのか。今でも悔しい」と涙ながらに語った。

■「拒否できない」終戦の年、特攻隊員に

千さんは同志社大2年だった1943年、20歳になったため上京区役所で徴兵検査を受け、海軍に入った。飛行予備学生に合格して土浦航空隊(茨城県)で士官になるための教育を受けた後、徳島航空隊(徳島県)に配属。戦況の悪化で通常は1年半要する訓練は10カ月に短縮された。

45年3月、基地の搭乗員全員が整列する中、上官は「残念だが特別攻撃隊の編成が命じられた。今から1枚の紙を渡す。名前を書いて提出せよ」と告げた。紙には熱望・希望・否の選択肢が記されていた。提出期限はその日の夕方。「死ぬの嫌やな」と言う仲間もいたが、千さんは「名前を書く以上、拒否できない」と熱望に二重丸を付けた。否を選んだ搭乗員もいたかもしれないが、結果的に全員が特攻隊に編成された。

両翼に重さ250キログラムの模擬爆弾二つをつるし、高度1500メートルから敵艦を目掛けて突っ込む特別訓練が始まった。特攻機「白菊」は練習機を改造したもので2人乗り。戦闘機と比べて速度が遅く、敵に発見されると撃墜されることから、出撃は深夜と決まっている。訓練では機体の内側を黒い布で覆って真っ暗にし、計測器を頼りに離陸や旋回を繰り返した。

■「お母さーん、お母さーん」仲間の目にあふれる涙

訓練後、千さんは仲間の求めに応じ、携帯用茶道具と配給のようかんで即席の茶会を開くことがあった。ある日、福岡県出身の京都大生だった戦友が「生きて帰ったら、おまえのところの茶室で飲ませてくれるか」と口にした。敵艦への体当たりが任務である以上、生還の望みはない。千さんは「ああ俺たちは死ぬのだ。もうこの世とお別れだ」と感じた。

そのとき、1人が立ち上がり「お母さーん」と叫んだ。千さんの胸に「おふくろにもう一遍、頭をなでてもらいたい」という思いが去来した。同世代の仲間も次々と立ち、古里の方角を向いて「お母さーん、お母さーん」と繰り返す。どの瞳も涙があふれていた。

「上官は国のために死ねと言うがそうじゃない。私たちは、愛するきょうだいや親が少しでも戦争から逃れられるなら、私たちが犠牲になってもいいじゃないかと考えていた」。出征前に読んでいた文豪トルストイの「戦争と平和」や倉田百三の「出家とその弟子」も踏まえ、生と死について語り合ったこともあった。

■出撃せず「仲間に申し訳ない」

徳島白菊特攻隊は5月24日~6月25日の間、鹿児島県の前線基地から沖縄の近海へ5回出撃し、17~25歳の56人(京都府出身4人、滋賀県出身2人)が命を落とした。本物の茶室で飲ませてほしいと言った京大生のように他の実戦部隊に転属し、特攻で犠牲となった仲間も少なくない。

千さんは死地に赴く仲間から「おい千よ、靖国で待っとるぞ」と言われ、「おう(俺も後から)行くぞ」と約束した。しかし、なぜか自分には待機命令がかかる。上官に出撃させてほしいと頼んでも命令は変わらなかった。「大きなショック。うれしいことも何にもない」。松山航空隊(愛媛県)に転属となり、終戦を迎えた。「忸怩(じくじ)たる思いどころか、みんなに申し訳ない」と苦悩した。

■茶道を通じて平和求め、戦争体験を語り継ぐ

4年後、再会した上官に待機命令の理由を尋ねた。「天命と思いなさい」。返答はその一言だった。「生き残された意義を自分で見つけ出さないといけない」。千さんは、「お先にいかがですか」と隣の人を思いやる茶道文化の浸透を通して、人間同士の和のつながりを取り戻そうと決意。国内で戦没者に慰霊の茶をささげるだけでなく、「一盌(いちわん)からピースフルネス(平和)を」の理念を掲げ、これまでに70カ国近くを延べ300回以上訪れてきた。

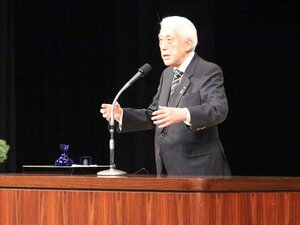

来年に白寿を迎えるが、戦争体験を聞かせてほしいという依頼は後を絶たない。コロナ禍の昨年末に京都市で行った講演内容は、「語り継ぐ平和」と題する冊子になり、京都ユネスコ協会から今春発行された。戦後生まれが84・5%を占める令和の時代。「みな死んでしまったから私がしゃべらざるを得ない。次の世代に和の哲学、和の思想を認識してもらうため、戦友が生かしてくれた。そう思います」