「中学生日記より」

「gooブログ」に引っ越してくる前、「OCNブログ人」時代に 一度書き込んだことの有る「中学生日記より」を 改めてリメイクしてみようと思っているところだ。「中学生日記」とは 中学生だった頃のM男が ほんの一時期付けていた日記帳のことで 数年前に実家を解体する際に発見した、ボロボロのゴミ同然の日記帳のこと。土産物の小綺麗な空き箱や包装紙、冠婚葬祭ののし袋に至るまで 廃棄処分するという感覚が無かった父母が、子供達の教科書やノート、通信簿、図画工作作品等も押し入れの奥に詰め込んでいたもので、その中に有った。まさに「タイムカプセル」を開けるが如くの感じで、ページを捲ってみると、すっかり喪失してしまっていた記憶が、断片的に炙り出されてくる。まさか 60数年後に、ブログで第三者の目に晒される等とは 当時のM男は想像もしていなかったはずで 下手な文章、下手な文字、誤字脱字多しの日記である。(以上 過去記事コピペ文)

その39 「げんとう(幻灯)」

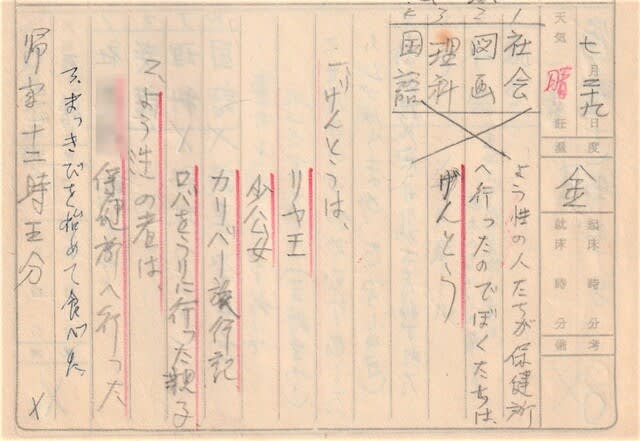

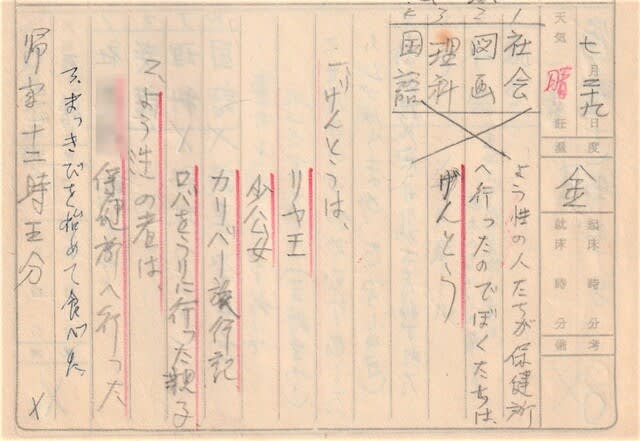

昭和30年(1955年)7月29日、金曜日、天気 晴、

1限目 社会、2限目 図画、3限目 理科、4限目 国語、✕(授業無し)

(ツベルクリン反応検査で)よう性(陽性)の人たち(生徒達)が

(隣り町の)保健所に行ったため、ぼくたちは(残った生徒達は)

げんとう(幻灯)(を見た)。

1、げんとう(幻灯)は、「リヤ王」、「小公女」、「ガリバー旅行記」、

「ロバをうり(売り)に行った親子」

2、(ツベルクリン反応検査で)よう性(陽性)の者は(生徒は)、

(レントゲン検査のため)保健所へ行った。

3、まっきび(トウモロコシ)を (今年)初めて食べた。

帰家(帰宅) 12時5分、

夏休み直前、午前中だけの授業の日に、ツベルクリン反応検査で 陽性だった生徒達は レントゲン検査を受けるため、隣り町の保健所に集団で出掛け、残された、陰性でBCGを打たれたM男達(もしかしたら半数程度だったのかもしれないが)、授業無し、げんとう(幻灯)を見たと 書いて有る。

机、椅子を廊下に出し、暗幕を張った1教室に、残った中学生全員が集められ、床に座り込んで 見たような気がする。

げんとう(幻灯)とは 幻灯機での映写、いまで言えば プロジェクターで 映写幕に映し出すスライドのようなもので、当時、時々見ていたような気がする。もちろん音声等はなく、無声映画の如しで、男性教師I先生が 操作しながら語る、活弁のようなものだった気がする。

運動会、学芸会等の行事の都度、放送機器(マイク、スピーカー等)の設置、取り扱い、映写機や幻灯機の取り扱い等、当時としては 電気機器に強く、頼られ、委ねられていたI教師が、どこからか 機器を調達してきては、生徒に見せてくれていたのだと思う。

幻灯機・・・、今更になってネットで調べてみると、元々は、ドイツのキルヒャーが発明した機械で 第二次世界大戦後もしばらくは 教育用の映写機として活用されていたという。隔世の感有りだ。

「まっきびを初めて食べた」・・・と書いてある。

当時の北陸の山村でも ほとんどの家で トウモロコシを作っており、夏のおやつの代表でもあったが、大人も、子供も、「トウモロコシ」のことを、「まっきび」と呼んでいた。M男が トウモロコシと呼べるようになったのは 随分後年になってからのことだった気がする。