「東宮様、二宮さまからお電話が」

侍従に促され、東宮は頷いたが電話にはでようとしなかった。

「要件を聞いて下さい」それが東宮の答え。

暫くしてまた侍従がやってきた。

「二宮さまに男子ご誕生でございます」

「何だって!」

東宮は顔を真っ赤にして立ち上がった。侍従は恐れおののき、ずり下がる。

東宮はそのまま口を閉ざした。言葉が浮かんでこないのだ。

幼い頃から可愛がって来た6歳年下の弟の面影はとうにかすんで消えた。

二宮が「紀宮」(きのみや)を結婚相手に決めた瞬間から兄弟の溝は出来た・・・と東宮は勝手に思っている。

時分より背が高いのは仕方ないとして、何をやっても弟の回りには人が集まり、弟は笑っていた。好きな学問の分野があって、没頭出来て、しかも女性にも人気だ。

だが、自分が東宮だから、将来はお上のように尊い存在になるのだ。宮家に下がる弟とは格が違うと思うことで均衡を保ってきた心。

それが・・・とうとう弟は男系男子を得てしまったのが。まるでお上の位に上る証のように。

東宮なのに男系男子に恵まれなかった自分、宮家なのに男系男子に恵まれた弟。

それでは女一宮はどうなる?東宮妃がやっと産んでくれた可愛い娘なのに。

時分から皇統を奪いとる気なのだろうか?二宮は。

大体、この時期に懐妊する事自体賭けだった筈。

時代の大博打を打って・・・弟は買った事になるのか?

いや、そうではない。后の宮に相談しなければ。今ならまだおたた様が何とか手を打ってくれるかもしれない。

「・・・東宮様」

声をかけた侍従ははっとして目をそむけた。何と東宮の目には涙が一杯たまっていたのだ。

「東宮様、何とお優しい」

侍従は共に感涙した。よもやその涙が悔し泣きであろうとは思いもよらず。

「東宮様。二宮様へお言葉を」

「前から用意してあるでしょう。それを出して下さい」

はっとして東宮はそういうのが精一杯で、すぐに自室に引っ込む為、立ち上がった。

今は何も考えたくないと思ったのに、目の前に現れたのは東宮妃だった。

東宮妃は目を真っ赤にして、しかも流れ落ちる涙を拭おうともしなかった。

東宮をまっすぐにみやると

「私や女一宮はどうなるの?私、何の為にわざわざ入内をしたと思っているの?もし、二宮の男子がお上になるくらいだったら私、いますぐ実家に帰る」

「妃よ。なぜそんな事?二宮は筆頭宮家とはいえ、皇位継承権では私より下だ。二宮は私が死なない限り皇統を受け継ぐことは出来ないし、無論、今生まれた子がお上になるなんてずっとと先の話で」

「そのずっと先に女一宮はどうなるかと聞いているんじゃない」

妃は地団駄を踏んだ。そして東宮に迫って胸元をどんどん叩き始めた。

「あなたは死んだあとで何の憂いもないかもしれないけど、残された私達はどうなると思う?全て二宮に吸い尽くされてここ(東宮御所)からも追い出されて、今までのお返しとばかり、御用邸も取り上げられて・・それからそれから」

東宮妃は呼吸が苦しくなって来たようで、泣きながら言葉が途切れる。

「大変だ。妃の様子が・・・誰かお医者様を呼んで」

東宮は叫んだ。慌てて侍従や女官などが駆けつけてくる。

ほどなくして、妃の主治医である「気鬱の典医」が呼ばれた。

今や「皇室のラスプーチン」と呼ばれ、東宮妃の病気を意のままに作りだし、操り、誰も逆らえない状態である。

彼は、東宮妃の様子を見るなり倒れそうになる妃の体を支えた。

「すぐにお部屋に。気鬱の病ゆえ、今すぐに治療が必要です」

大仰に部屋に運ばれた東宮妃はすぐにベッドに寝かされた。

「後はよろしく。みな、部屋を出て」

東宮は侍従や女官を率いて部屋を出て行った。

残されたのは涙にくれる東宮妃と、側につく気鬱の典医。

「安定剤を処方しますので、今すぐに飲んで下さい」

「みんな私を馬鹿にしている」

「誰がですか?」

「二宮一家よ。頭が悪くて学歴もないくせに。英語だってそんなに話せないくせに」

「それから」

「お上と后の宮もよ。きっと女一宮しか産めなかった私に舌打ちしている。あっちの女官達も笑っているわ」

「それから」

「お父様だわ・・・それから妹達も笑ってるわ。お父様は失望しているでしょう。昔から出来が悪いと言われてきた私だけど、今度ばかりは見捨てられるかも」

「ご両親もお上もそんな風にお妃様をご覧になることはありません」

「じゃあ、何で二宮に男の子が生まれたのよ」

まるっきり脈路が外れている言葉にも気鬱の典医は動じなかった。

「きっと二宮様のはかりごとでしょう」

「そうよね。きっとそうよ。私への嫌がらせなんだわ。私よりも学歴も語学力も劣るから仕返しして来たのよ。何よ、たかが子供を産んだからってそれがなんだというの?誰でも出来るじゃない。いわば子供を産むことしか能のない女なのよ。「紀宮」(きのみや)という女は」

「そうですとも。東宮妃ともあろうお方が気にするやからではありません。お妃様は将来皇后になられるのですから、何の憂いを持つ必要もなく、上から見下ろしていればいいのです。日常を変えてはいけません。そうする事によってご病状が悪化します。だからお好きなことをなさればよろしい。二宮様に男子が生まれたからと言って、特別な事をなさる必要はないのです。今まで通り、女一宮様のご養育とライフワークを見つけること、それが一番大事なのです」

「先生・・・・」

東宮妃は大声で泣き始めた。

「子供を産むしか能のない女」と馬鹿にしているのだが、女一宮ですらやっとだった自分を思い出さずにはいられない。

「紀宮」(きのみや)は3人の子供を得た。そのうち一人は男子。

たったそれだけの事がどうしてこんなに悔しいのか、どうしてこんなに敗北感に打ちひしがれるのが。

女一宮は正当な東宮家の姫で、東宮が即位したら「皇女」になる。宮家の大姫や中姫にはない称号を持っている。一段も二段も格上なのだ。

そして今回、生まれた子だって称号を持つことはない。ただの宮家の「長男」にすぎない。なのになぜ・・・・要求されれば必ず成果として挙げるずる賢い女、「紀宮」(きのみや)に負けた・・負けたのだ。

外の世界では号外が出され、お祝いの音楽が鳴り響いていた。

ニュースでもトップで報道されている。

だが、東宮御所の東宮妃の部屋は何の音もしない。ただ自分と気鬱の典医の息遣いだけが聞こえるのみ。

「私は生まれてきてよかったのよね」

「そうですとも」

「私は悪くない」

「はい」

「私はこんな事には負けない。私は私のやりたいようにやる。嫌ことはしない」

「それでいいのです」

静かな気鬱の典医の言葉は夫よりもずっと心に染みわたってくるのだ。

結局、東宮家が二宮の出産の祝いに病院に向かったのは5日も後のこと、それまで何度促されようとも病院にはいかず、女一宮の為に恐竜展や大相撲を観戦し、当日でさえ展覧会のついでに寄りました・・という形をとった。

「他の宮家の方々がお見舞いにいけません」と困り果てる職員達の顔を見るのが楽しかった。ただ、東宮妃はどんな時も女一宮の為という名分はぶれないのだった。

1994年 1月1日 新年を迎えた天皇一家

1994年 1月1日 新年を迎えた天皇一家

1994年 1月1日 新年祝賀の儀

1994年 1月1日 新年祝賀の儀

1994年1月2日 新年一般参賀

1994年1月2日 新年一般参賀

1994年1月12日 講書始めの儀

1994年1月12日 講書始めの儀

1994年1月 群馬県伊香保で行われた上州国体開会式

1994年1月 群馬県伊香保で行われた上州国体開会式

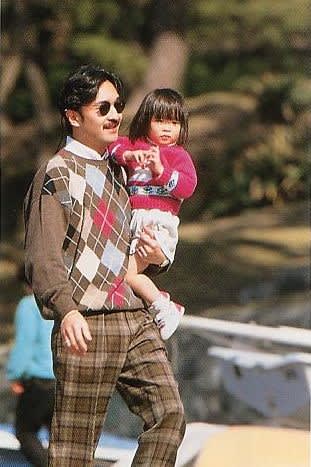

1994年2月 静養先の葉山で遊ぶ眞子内親王

1994年2月 静養先の葉山で遊ぶ眞子内親王

1994年2月 京都へ私的旅行

1994年2月 京都へ私的旅行

1994年2月20日 第一回泉州国際市民マラソンを見る

1994年2月20日 第一回泉州国際市民マラソンを見る

1994年2月21日 桃華楽堂にて天皇陛下還暦記念演奏会

1994年2月21日 桃華楽堂にて天皇陛下還暦記念演奏会

1994年3月10日 春季慰霊大法要

1994年3月10日 春季慰霊大法要

1994年3月14日 奈良県御成り 秋篠寺訪問

1994年3月14日 奈良県御成り 秋篠寺訪問

1994年3月15日 平安神宮御鎮座百年大祭

1994年3月15日 平安神宮御鎮座百年大祭

1994年3月24日 韓国の金泳三大統領来日晩さん会と雅楽鑑賞会

1994年3月24日 韓国の金泳三大統領来日晩さん会と雅楽鑑賞会

1994年4月 菊栄親睦会

1994年4月 菊栄親睦会

1994年4月7日 明治神宮 昭憲皇太后80年祭

1994年4月7日 明治神宮 昭憲皇太后80年祭

1994年4月10日 地球環境大賞授賞式&レセプション

1994年4月10日 地球環境大賞授賞式&レセプション

1994年4月10日 ウィーン音楽コンクールインジャパンに出席

1994年4月10日 ウィーン音楽コンクールインジャパンに出席

1994年5月 宮邸で五木ひろしや北島三郎と歓談

1994年5月 宮邸で五木ひろしや北島三郎と歓談

1994年5月1日 島根県でFICC世界オートキャンプ大会

1994年5月1日 島根県でFICC世界オートキャンプ大会

1994年5月 島根県の竹野屋旅館に立ち寄り

1994年5月 島根県の竹野屋旅館に立ち寄り

1994年5月 出雲大社参拝

1994年5月 出雲大社参拝

1994年5月11日 紀子妃殿下第2子ご懐妊発表

1994年5月11日 紀子妃殿下第2子ご懐妊発表

1994年5月12日 結核予防会総裁推戴式

1994年5月12日 結核予防会総裁推戴式

週刊文春 1994年5月26日号

週刊文春 1994年5月26日号

1994年6月26日アメリカから帰国の皇后陛下をお出迎え

1994年6月26日アメリカから帰国の皇后陛下をお出迎え

1994年6月29日 横浜・八景島を訪問

1994年6月29日 横浜・八景島を訪問

1994年7月8日 幕張メッセでアメリカンフェスティバル94.カーター元大統領夫妻と

1994年7月8日 幕張メッセでアメリカンフェスティバル94.カーター元大統領夫妻と

1994年7月 和歌山県御成り

1994年7月 和歌山県御成り

1994年7月 世界リゾート博を視察

1994年7月 世界リゾート博を視察

1994年7月 岡山県 池田動物園を訪問

1994年7月 岡山県 池田動物園を訪問

1994年7月12日 両陛下結婚35周年を祝う演奏会

1994年7月12日 両陛下結婚35周年を祝う演奏会

微笑 1994年7月23日号

微笑 1994年7月23日号

1994年7月 少年野球世界大会

1994年7月 少年野球世界大会

香淳皇后が亡くなられてもう20年ですか・・・昭和は本当に遠くなったなあ。

香淳皇后が亡くなられてもう20年ですか・・・昭和は本当に遠くなったなあ。

東京はまだのようですが、とりあえず大劇場は再開するようです。

東京はまだのようですが、とりあえず大劇場は再開するようです。 やっぱりこうなったか・・・って感じです。関西でもこれなら東京なんて夢のまた夢ですわね。仕方ないとはいえ、これじゃ舞台劇術のだいご味が半減するし、ジェンヌ側から見ても客席が空いている状態というのはテンション落ちるんじゃないかと。

やっぱりこうなったか・・・って感じです。関西でもこれなら東京なんて夢のまた夢ですわね。仕方ないとはいえ、これじゃ舞台劇術のだいご味が半減するし、ジェンヌ側から見ても客席が空いている状態というのはテンション落ちるんじゃないかと。 WOWOWで放送中だった「

WOWOWで放送中だった「

この作品の特徴は「ブロマンス」という定義の中にあること。つまりBLまで行かないけど男の子同士の熱い友情以上の「情」が描かれるのですね。出自も性格も正反対の二人が修行中に出会い、最終的に共に悪をくじくという・・・いわゆる勧善懲悪物と言ってしまえばおしまいなのですが、この作品の中では「悪」が悪に染まる理由がきっちり描かれており、「何が善で何が悪か、誰がそれを決めるのか」という疑問符を呈している。

この作品の特徴は「ブロマンス」という定義の中にあること。つまりBLまで行かないけど男の子同士の熱い友情以上の「情」が描かれるのですね。出自も性格も正反対の二人が修行中に出会い、最終的に共に悪をくじくという・・・いわゆる勧善懲悪物と言ってしまえばおしまいなのですが、この作品の中では「悪」が悪に染まる理由がきっちり描かれており、「何が善で何が悪か、誰がそれを決めるのか」という疑問符を呈している。

ちょっとYOU TUBEでみたら彼らのアイドルぶりは日本ではなかなかやらないような・・・何だか乙女チックな衣装で歌ってるって感じ?

ちょっとYOU TUBEでみたら彼らのアイドルぶりは日本ではなかなかやらないような・・・何だか乙女チックな衣装で歌ってるって感じ?

これが愛子内親王が育てている蚕だそうです。

これが愛子内親王が育てている蚕だそうです。

本題に行く前に。

本題に行く前に。

個人なら徹底的に言い返したい。でも出来ない。

個人なら徹底的に言い返したい。でも出来ない。