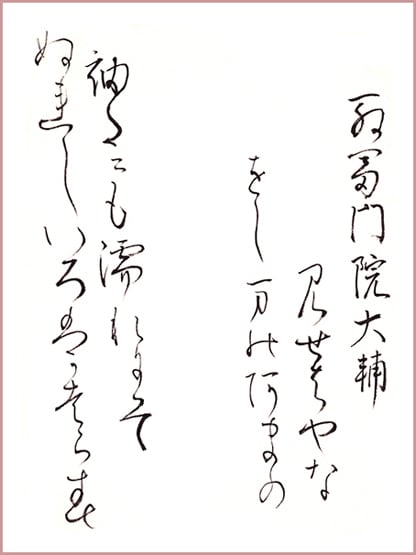

見せばやな 雄島のあまの 袖だにも ぬれにぞぬれし 色はかはらず

歌意: 血の涙で変わってしまった私の袖をお見せしたいものです。

松島の雄島の漁師の袖でさえ、波に洗われて濡れに濡れてしまいました。

色は変わりませんのに。

作者: 殷富門院大輔(いんぷもんいんのたいふ)

1131?~1200? 藤原信成の娘。後白河天皇の皇女・亮子内親王(殷富門院)に仕える。

『千載集』の詞書に、「歌合しはべりける時、恋の歌とて詠める」とある、題詠の歌である。

この歌は、源重之の「松島や雄島の磯にあさりせし あまの袖こそ かくはぬれしか」を、

本題として詠んだ、本歌取の歌である。

(本歌取とは、古い歌の表現の一部を意識的に取り入れて作歌する方法)

「松島の雄島の漁師の袖は、涙にひどく濡れた私の袖と同じようだ」という歌意を受けて、

「重之の袖は濡れただけだが、私の袖は濡れたうえに色まで変わってしまった」と詠んでいることになる。

深い悲しみの涙を「血涙」(紅涙)というのは、漢詩文の影響による誇張された表現である。

※参考 文英堂 「原色小倉百人一首」

百人一首の紹介も、あと10首。 稽古は今月100首達成しました~

拙い書ですが、最後までご覧いただけたらとても嬉しいです。

今月も今日でおしまい。 今日は9時に東京タワーからスカイツリーに電波の切り替えが行われます。

26日の半日試験放送で、NHKだけが映りませんでした。翌日、業者さんがきてアンテナの向きを変更、映るようになっていますが・・・

9時の切り替え時をチェック

![]()

にほんブログ村 クリックよろしくお願いします

玉の緒よ 絶えなば絶えね ながらへば 忍ぶることの よわりもぞする

歌意: 我が命よ、絶えてしまうのならば絶えてしまえ。このまま生きながらえているならば、

堪え忍ぶ心が弱まると困るから。

作者: 式子内親王(しょくしないしんのう)

?~1201 後白河天皇の第三皇女。賀茂神社の斎院を勤め、後に出家する。

新古今時代の代表的な女流歌人。

『新古今集』の詞書に、「百首歌の中に忍ブル恋を」とある。

忍ぶ恋ゆえの張りつめた思いが、一首を貫いている。

わが命絶えよと訴えたいほどの忍ぶ恋の激しい思い。

※参考 文英堂 「原色小倉百人一首」

2005年2月から、毎月1首ずつ稽古してきた百人一首ですが、先月で100首書き終わりました。

ブログへは月末に載せていますが・・・

残すところあと11首となりました。

長かった。。。

![]()

にほんブログ村 クリックよろしくお願いします

難波江の 芦のかりねの ひとよゆゑ みをつくしてや 恋ひわたるべき

歌意: 難波の入り江の芦の刈り根の一節ではないが、ただ一夜の仮寝のために、

あの澪標のように身を尽くして恋い続けなければならないのでしょうか。

作者: 皇嘉門院別当(こうかもんいんの べっとう)

12世紀の人。 崇徳天皇の皇后、皇嘉門院聖子に仕える。

『千載集』の詞書によれば、「旅宿に逢う恋」という題で詠んだ女の歌である。

ただ一夜だけの旅の宿でのはかない恋。

女はそれゆえに、この先ずっと恋いこがれ続けなければならないと、その哀しい運命を実感していることになろう。

人と人との運命的な出逢いを念頭に置いて、はかない恋心を詠んだ歌である。

※参考 文英堂 「原色小倉百人一首」

いろいろな事が沢山あった4月でした。

私が稽古に通っていた習字教室は、しばらく休むことにしました。

書道展は6月に開催されますので、出品はするつもりです。

でも・・・全然仕上がっていません。追い込みをかけて仕上げるつもりです。

たぶん、最後の出品になるかもしれません。

またブログでもご案内いたしますので、ご高覧いただけましたら幸いです。![]()

にほんブログ村 クリックよろしくお願いします

村雨の 露もまだひぬ 真木の葉に 霧立ちのぼる 秋の夕暮れ

歌意: 降り過ぎていった村雨の露もまだ乾いていない真木の葉の辺りに、

霧がほの白く湧き上がってくる秋の夕暮れであるよ。

作者: 寂蓮法師(じゃくれんほうし)

1139?~1202 俗名 藤原定長(ふじわらのさだなが)

『新古今集』の選者の一人であるが、完成前に没。

秋の夕暮れの美の典型を詠んだ歌。

上の句では近景に焦点を合わせ、常緑の木々をとらえている。

下の句では、視点を変えて遠景をとらえるという構成になっている。

にわかに降り過ぎていった雨、真木の緑の葉にある露、雨上がりの白い夕霧など、

自然の動的な変化が見事にとらえられている。

「村雨」とはにわか雨のこと。特に秋から冬にかけて断続的に激しく降る雨のこと。

「真木」は、杉・檜・槙などの樹緑樹の総称。

「霧」は秋の景物。同じ自然現象であるが、平安時代以降、春のものを「霞」、秋のものを「霧」と呼んだ。

※参考 文英堂 「原色小倉百人一首」

今日で三月もおしまいです・・・

今年は早々とソメイヨシノが満開になりました~

今日は寒い曇り空でしたが・・・近所の散り始めた桜を撮ってみました

![]()

にほんブログ村 クリックよろしくお願いします

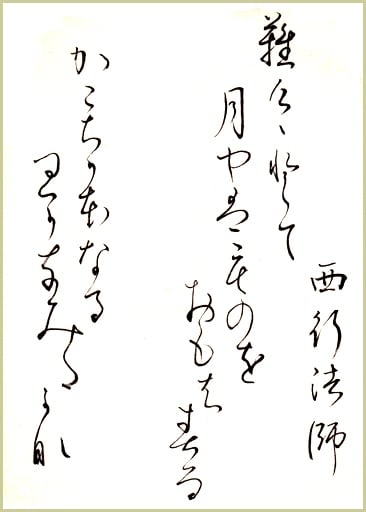

嘆けとて 月やはものを 思はする かこち顔なる わが涙かな

歌意: 嘆けといって月が私にもの思いをさせるのか、いやそうではない。

それなのに、月のせいだとばかりに言いがかりをつけるように、流れる私の涙であるよ。

作者: 西行法師(さいぎょうほうし)

1118~1190 俗名 佐藤義清(さとうのりきよ)

23歳で出家。諸国を行脚する。天性の歌人と称される。家集に『山家集』がある。

作者の西行は出家者でありながら、意外なことに作品には恋の歌が多い。

月と恋を結びつけた作品も少なくない。

この歌は「月前恋」を詠んだ、題詠の歌である。

月を見ていると、おのずと溢れてくる涙。月のせいであるかのようにその罪を押しつけてみる。

しかし、実は叶わぬ恋の嘆きゆえの悲しみの涙がこみ上げているというのである。

※

月 平安時代の初め頃から、月を見る事は忌むべきこと、という考え方もあった。

月 平安時代の初め頃から、月を見る事は忌むべきこと、という考え方もあった。

当時の人々が愛読した唐の詩人・白楽天の『白氏文集』などの影響とも思われる。

月を見ていると知らず知らずにもの思いをかかえこむという発想は、和歌にも物語にも多く見られる。

※参考 文英堂 「原色小倉百人一首」

2011年9月にアップした「月」の画像

現代人はどうでしょうか・・・月を見て何を思いますか~

私は・・・いつもウサギを探していますが、ウサギが見えてこなくて・・・

早いもので、2月ももうおしまいです。

三寒四温、と言いますが、このところの気温は三寒四寒という感じ・・・

暑さ寒さも彼岸まで、この寒さもあと少しでしょうか。

早く暖かくなってほしいです

そして、今日は書道講師の日。

毎月3週目からは翌月の課題の練習ですが、学年最後の課題になります。

6年生の生徒さんは、中学校で運動の部活に入りたいそうで、3時半の稽古には来られないので退会する予定。

一生懸命書いていますが、心は中学校への希望でいっぱいの様子。

とても上手で、画仙紙では大きな賞も頂いたので、これからも続けて欲しいのですが・・・

最後まで気を抜かず指導していきます。![]()

にほんブログ村 クリックよろしくお願いします

夜もすがら もの思ふころは 明けやらで 閨のひまさへ つれなかりけり

歌意: 一晩中もの思いに沈んでいるこのごろは、夜がなかなか明けきれないで、

つれない人ばかりか、寝室のすき間までがつれなく思われるのであった。

作者: 俊恵法師(しゅんえほうし)

1113~1191? 源俊頼(74番)の子。鴨長明の和歌の師。

自宅の歌林苑で、歌合、歌会を毎月開催する。

『千載集』の詞書に「恋の歌とて詠める」とある、題詠の歌。

一人寝室で恋に悩んでいる女の立場に立って詠んでいる。

この時代、男性歌人が女の立場で詠んだ歌が、少なくない。

※参考 文英堂 「原色小倉百人一首」![]()

にほんブログ村 クリックよろしくお願いします

ながらへば またこのごろや しのばれむ 憂しとみし世ぞ 今は恋しき

歌意: この先、生きながらえるならば、つらいと感じているこの頃もまた、

懐かしく思い出されることだろうか。

つらいと思って過ごした昔の日々も、今では恋しく思われることだから。

作者: 藤原清輔朝臣(ふじわらの きよすけ あそん)

1104~1177 藤原顕輔の子。 歌学に優れ、当時の歌壇の第一人者となる。

歌学書に『袋草子』がある。

つらいと思った昔の頃の事が、今ではかえって懐かしいと感じられるように、

これから先、生きながらえるならば、今の辛さもまた懐かしい思い出になるのだろうかと、

自らを慰めているのである。

このように述懐する作者を、どのような事情がとりまいていたかは明らかではない。

しかし、父・顕輔とは長い間不和であったと伝えられ、

不遇な青春時代を過ごしたといわれる。

※参考 文英堂 「原色小倉百人一首」

今年も残すところ2日となりました。

昨日は手伝いに行くつもりで身支度して電車に乗りましたが、何とか終わりそうだと連絡が入ったので、

Uターンして途中下車、ショッピングを楽しみました。

![]()

にほんブログ村 クリックよろしくお願いします

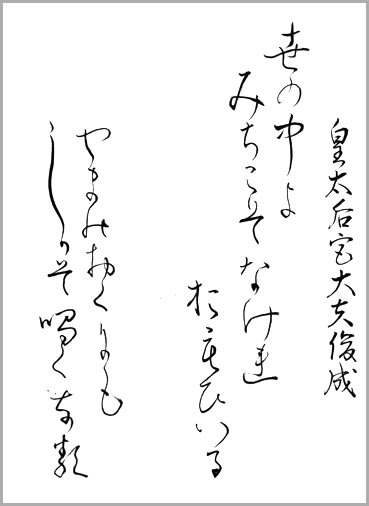

世の中よ 道こそなけれ 思ひ入る 山の奥にも 鹿ぞ鳴くなる

歌意: この世の中には、逃れる道はないものだ。

一途に思いつめて入った山の奥にも、悲しげに鳴く鹿の声が聞こえる。

作者: 皇太后宮大夫俊成(こうたいごう ぐうの だいぶ としなり)

1114~1204 藤原俊成。 定家(97番)の父。

勅撰集『千載集』の選者。歌学書に『古来風体抄』がある。

『千載集』の詞書には

「述懐の百首歌詠みはべりける時、鹿の歌とて詠める」とある。

『述懐百首』は、俊成が27~8歳のころに詠まれた百首歌である。

このころ、西行をはじめとして作者周辺の友人が次々と出家している。

俊成自身がこれからの自分の生き方を真剣に模索していた時期かもしれない。

上の二句では、自分の行くべき道の無い哀愁が詠嘆されている。

「道」とは、世の中の辛さを逃れる出家遁世の道のことであろう。

しかし、隠遁しようと決意して深山に入っても、世俗の哀愁から逃れられない嘆きが、

下の三句には吐露されている。

※参考 文英堂 「原色小倉百人一首」

あっという間に11月もおしまい・・・明日から師走。

お歳暮準備・賀状書き・大掃除等、気忙しい年末がやってきます・・・

風邪をひかないよう注意して頑張ります。

![]()

にほんブログ村 クリックよろしくお願いします

月末にアップしている百人一首。今月は94番の稽古をしています。

2005年2月から始めた百人一首、月1首ですから8年4ヶ月かかります。

あと6番。最後まで頑張ります!

思いわび さても命は あるものを 憂きにたへぬは 涙なりけり

歌意: つれない人ゆえに思い悩んで、それでも命はこうしてあるものなのに、

その辛さに堪えないでこぼれ落ちるのは涙だったよ。

作者: 導因法師(どういんほうし)

1090~1182? 藤原敦頼。

歌道への執着が強く、逸話も多い。

自らの意志や理性では制御出来ない恋心を「命」「涙」とを対比させて詠んだ歌である。

初句の「思ひわぶ」は、恋歌に多く用いられる心情語のひとつで、

この言葉は、つれない人のことをひたすら思い続けて、

すでに思う気力さえ失ってしまったという気持ちを表している。

「命」は堪えて生きながらえているのに、

堪えられないのは「涙」であったのだ、ということである。

※参考 文英堂 「原色小倉百人一首」

あっという間に10月もおしまい・・・

ついこの間暑い暑いといっていたのに良い季節を飛び越して冬になってしまったかのように

朝晩、寒くなりました~・・・

コスモス強化月間も今日でおしまい。強化月間でも私はあまりアップできませんでしたが・・・

今年最後のコスモスを、在庫の中から。

来年もコスモスの花畑で、癒されたいです~

![]()

にほんブログ村 クリックよろしくお願いします

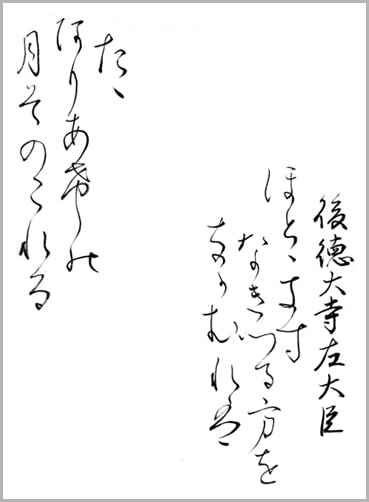

ほととぎす 鳴きつる方を ながむれば ただ有明の 月ぞ残れる

歌意: ほととぎすが鳴いた方をながめると、

そこにはただ有明の月が残っているだけである。

作者: 後徳大寺左大臣(ごとくだいじの さだいじん)

1139~1191 藤原実定。

右大臣藤原公能の子。管弦や今様にも優れている。

季節の推移に敏感な王朝の人々は、夏の到来を告げるほととぎすを愛し、

特にその初音を夜を明かして待つことも多かったという。

この鳥は夜明け前のまだ暗い時分に鳴くことが多かったのである。

上二句はようやくそれを聞くことが出来た喜びが詠まれている。

即座に鳴き声がした方角を眺めてみると、すでにその姿は無く、

ただ初夏の「有明の月」が目に入ってくる、というのである。

※参考 文英堂 「原色小倉百人一首」

あっという間に9月もおしまい・・・

今年もあと3ヶ月。月日はどんどん過ぎていきますネ・・・

![]()

にほんブログ村 クリックよろしくお願いします