【最新量子ドット太陽電池事情/特開2013-219073 光電変換素子】

太陽電池に量子構造層を挿入する際、量子構造の密度が低いため光吸収が十分ではなく、太陽光を十分

に吸収するには量子構造層を何層も積層して光の吸収量を増加させる必要がある。このため、異なる材

料を高積層すると結晶品質が低下し、太陽電池性能が低下するので高積層には限界がある。また材料が

高価なうえに、さらに量子構造層を形成するためには非常に高度な製造技術を要し製造コストが高くな

る。

さて、一般の太陽電池では、光閉じ込め効果を利用することで光の吸収量を増加させる工夫が行われて

いる。シリコン系太陽電池では基板のSi結晶表面にテクスチャ構造を形成し、裏面に金属電極等の反

射膜を形成することで、光閉じ込めを行うが、III-V族化合物半導体からなる量子構造セルの場合

は、

(1)成長基板にテクスチャ構造を形成するとエピタキシャル成長で良好な単結晶化合物半導体を成長

させることができず、光電変換性能の低下を招く

(2)太陽電池表面にテクスチャ構造を設けると、太陽電池表層においてキャリアの再結合速度が大き

く増加するため、光電変換性能が低下する

といった課題が生じる。この問題を解決するため、下図のように、第2半導体層70、第2コンタクト層

80および基板90は、受光面とは反対側の量子構造層60の主表面に積層された「積層体200」を構成する。

光散乱性反射層100は、光電変換素子10の受光面側とは反対側の積層体200主表面に2次元配列して設け

られている複数の金属ナノ粒子である。第2半導体層70、第2コンタクト層80、基板90の各層の量子構

造層60に吸収される波長での光の吸光係数をα1、α2、α3(cm-1)と表し、第2半導体層70、第2コ

ンタクト層80、基板90の各層の量子構造層60の各層の厚さをD1、D2、D3(cm)と表したとき、α1D1

+α2D2+α3D3<0.1とすることで、量子構造層の光電変換素子の光電変換効率を高めることができ

るという提案がなされている。

【符号の説明】

10 光電変換素子、20 第1電極、30 第1コンタクト層、40 窓層、50 第1半導体層、60 量子構造層、70 第2

半導体層、80 第2コンタクト層、90 基板、100 光散乱性反射層、110 第2電極、200 積層体

【吸光係数の評価】

分光光度計を用いて基板および基板上に各層を成膜したサンプルの光透過率と入射角5度の絶対反射率

から基板および各層の吸光度を算出した。より具体的には、作製した量子井戸構造のバンドギャップで

ある1,000nmの光の、GaAsの吸光係数を算出したところ、キャリア濃度が2×1018cm-3のn型

GaAs(基板、ベース層、コンタクト層)は6.58cm-1、キャリア濃度1×107cm-3の絶縁性

GaAs(基板)は1.11cm-1であった。

【太陽電池性能の測定】

それぞれの光電変換素子について分光感度測定を行った。分光感度測定装置はキセノンランプとハロゲ

ンランプの二灯式で、モノクロメーターで分光した300~1,100nmの単色光を太陽電池に照射しACモ

ードで行い、それぞれの波長の照射光子数と光電流値から量子収率を算出した。上図に、実施例と比較

例の光電変換素子の量子収率と受光する光の波長との関係を示したもの。得られた分光感度と太陽光ス

ペクトルから、890~1,100nmの光照射で発電する電流を算出し、得られた結果を下表に示した。

上表に示すように、ΣαDが0.1より小さい各実施例において、890nmから1,100nmの短絡電流が顕

著に増加する。例えば、上述の各実施の形態では、量子構造層60が量子井戸構造を有しているが、量子

構造層60は周知の量子ドット構造を有してもよい。また、量子構造層60をサンドイッチするi型半導体

層を含んでもよい。i型半導体層を形成することにより、pn接合を形成している半導体のエネルギー

ギャップに対応した波長の光に加えて、量子構造層60に形成される実効的なエネルギーギャップに対応

した波長の光も吸収できるため、変換効率を高めることができる。なお、前記i型半導体層は、積層体

200には含まれない。また、上述の各実施の形態では、受光面側にp型半導体層が形成されているが、

受光面側にn型半導体層が形成されていてもよいという。この様に着実に、ポスト・メガソーラー時代

の旗手である量子ドット型太陽電池技術の開発研究が進展してきている。

中国のピーエム2.5禍が問題になっているが、サイズがさらに25分の1になったピーエム0.1が

問題になりそうだという。大気中の微小粒子状物質(P M2.5)でも特に細かい、直径0.1マイクロ

メートル(1万分の1ミリ)以下の超微粒子。粒径が髪の毛の800分の1程度と極めて小さいため、重さ

はわずかでも個数では大きな比率を占める。交通が激しい都市の屋外では、大気1立方センチあたりに

数万個ものPM0.1が含まれるという測定データもある。PM2.5は2009年に環境基準(年平均=

1立方メートルあたり15マイクログラム以下、1日平均=同3マイクログラム以下)が作られたが、PM

0.1には基準値はない。そこで、妊娠中の母親が空気中の超微小粒子を吸い込むと、直接胎児の脳へ

と運ばれ、細胞に異常をきたす。こうした現象を東京理科大などの研究グループが世界で初めて動物実

験で確認され、28日の名古屋市で開かれる国際シンポジウムで発表された。

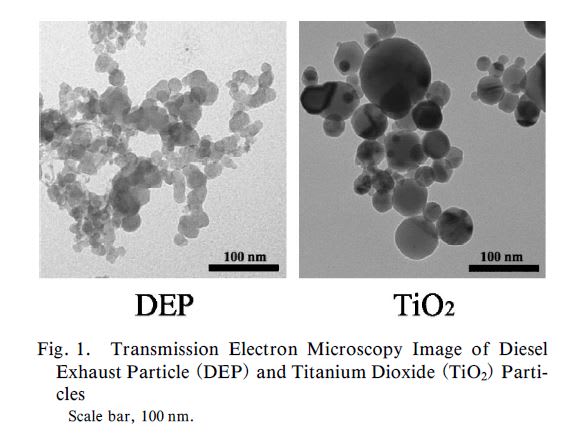

同大薬学部の武田健教授(衛生化学)、助教の澤雅和らのグループは、妊娠中のマウスに、都市屋外の

7~8倍程度の濃度(1立方メートル中170マイクログラムの微粒子が含まれるディーゼル排ガスを2週

間吸入させた。生まれた子マウスを調べると、脳血管に近い細胞内に超微粒子が蓄積していた。超微粒

子が多い細胞は崩壊したり、隣接する細い血管がふさがったりするなどの異常が起きていた。母体から

胎児の脳へ運ばれたことを示すため、化粧品などに用いられる酸化チタンの微粉末を母マウスの皮下に

微量注射したところ、子マウスの脳で酸化チタンが見つかった。脳にはディーゼル排ガスの際と同様に

異常が見つかった。子マウスの脳では、神経細胞に信号を伝える「ドーパミン」が通常の約2倍の濃度

に達しており、遺伝子に異常が認められるなど、脳機能へ悪影響をもたらす危険性もに連しており、遺

伝子に異常が認められるなど、脳機能へ悪影響をもたらす危険性が確かめられたという。

母体内の異物が固体のまま胎児の脳まで達する現象はこれまで確認されたことはなかったが、今回の研

究で初めて、PM0.1であれば、母体の胎盤を通り抜け、胎児の脳へ達することが裏付けられた。P

M0.1は重量あたりの粒子数や表面積が極端に大きく、未知の性質を示す可能性が指摘されてきたが、

武田教授は「脳に達しだのは、PM0.1の粒子の小ささが主な原因だろう。人体への影響も含めた詳

細な調査が必要だ」と話す。

環境中の微量物質の毒性に詳しい黒田洋一郎・環境脳神経科学情報センター代表の話 大気汚染物質な

どの微小粒子が人体に悪影響を及ぼすことは知られていたがPM0.1が母親から胎児の脳に達し、脳

の細胞に異常を生じさせることが裏付けられたのは初めてだ。ヒトでも同じことが起きるとすると、脳

の老化が早 まり、アルツハイマー病のリスクが高まる可能性もあるという。(朝日新聞、2013.10.28)

つまりこうだ。ナノテクノロジーのハードウエア側面では、現在進行形で新規な材料・デバイス・装置

が日々生み出されているが、反面、それにともない超微粒子の発生も増加し、科学進歩の光と影が明確

に投影されてくるということになる。世界に冠たる品質を誇る国産塩化ビニルを光にしたときに、メチ

ル水銀禍の影があるように、事前にそのようなリスク(危険要因)を予測し発生を封じ込める作業が急

がれる。交通事故や排気ガス中の微粒子が未だに完璧に制御できていない現状に新たにナノテクノロジ

による微粒子禍を拡大させないようにしなければならない。量子ドット型太陽電池の利便性や恩恵が現

実した暁にはこれに起因するリスクの心配が払拭されているという風なイメージが大切というわけで、

今夜は、超微粒子と量子ドットの新しい関係の話でした。

※ 昨年度のグランドゴルフ大会は、城南小学校は乾燥し砂塵が舞っていたが、今年は、前日の雨のお

かげで強風にもかかわらずそれはなかったものの、今後、砂塵に含まれるPM0.1クラスの吸収

の常態化が異常気象により引き起こされるのではないかと老婆心に考えたりした。これは全国の小

中学校や幼稚園で共通する問題として浮上するのではないだろうか。まずは実態調査が必要だろう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます