アヒージョ(『人工培養土を巡る旅立ち』)料理のトライのため近くのリカーショップでミディア

ムシェリー酒(マンサニージャ サンルケーニャ)を試飲しながら、ワールドカップ・アジア最終

予選グループBをテレビ観戦。ところが、アルコール度が15%であることをすっかり忘れていた。

その前に、マンサニージャ サンルケーニャは、マンサニージャの産地である 「サンルーカル」の人を意味

する 「ラ・サンルケーニャ」に由来。アール・ヌーボー調でクリムトを思わせる絵が印象的なラベ

ルだ。香りは、サンルーカル内陸に位置し、フロール香を楽しむことが出来き、味わいはフレッシ

ュで、フィノにはない爽やかでスムースな酸味で、軽いタッチながら、複雑で豊かな味わいを楽し

める飲料温度域の広いマンサニージャと紹介されているが、アヒージョの様にオリーブ・オ イル

を使ったタパス(前菜)や揚げ物や、イベリコのプランチャ(鉄板焼)などの料理酒に最適と紹介

されている。

※シェリーは、アンダルシア地方の主としてエル・プエルト・デ・サンタ・マリア、ヘレス・デ・ラ・フロンテラ、サ

ンルカール・デ・バラメーダの町を結ぶ三角地帯で生産される酒精強化ワイン。シェリーは、パロミノ種、ペ

ドロ・ヒメネス種、モスカルテル種を原料としたワインにブランデーを添加し産膜酵母によって特

有の香りをつけ、ソレラ・システムによる貯蔵とワインの均質化をはかる独特の製法。フロール(

ワインの表面に浮かぶ酵母の膜)の付いたフィノタイプと、フロールの付かなかったオロロソタイ

プに大別 され、フィノ・タイプには、淡い麦藁色をなしアーモンド様の新鮮なフロール香があり

辛口のフィノ、明るい琥珀色でナッツ様の風味があるアモンテイリャードとサンルカール産でフィ

ノに似た香り高い辛口のマンザニーリャがあり、オロロソタイプには、茶色がかった琥珀色でアロ

マティックな香の辛口と甘口でこくがある両タイプのオロロソがある。

【微妙なズレ】

つまり、口当たりが良いのでついつい飲み過ぎた。そのためゲームに集中しているとは言えずいた

のだが、豪州に得点を許し、アディショ・タイムに本田圭佑がショート・コーナで絡み右サイドか

ら蹴ったボールが相手のハンドを誘ってペナルティーキックを獲得、結果は本田選手が決め土壇場

で同点、日本は1対1の引き分けに持ち込む。日本は通算4勝1敗2引き分けとして勝ち点を14に

伸ばし、5大会連続5回目のワールドカップ出場-来年のワールドカップブラジル大会に出場する

32チームのうち、開催国のブラジルを除いて世界で最も早い決定となる(日本がホームでワールド

カップ出場は今回が初)。

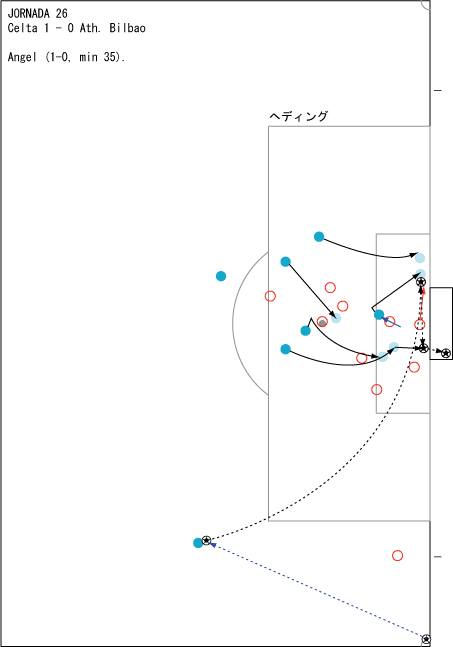

ところが監督と選手に微妙なズレが生じていたというのだ。それが後半34分。最初の交代のカード

を切ったFW前田遼一(ジュビロ磐田)に代えてDF栗原勇蔵(横浜F・マリノス)を投入→今野泰幸

(ガンバ大阪)をセンターバックから左サイドバック→長友祐都(インテル)を左サイドバックか

ら一列前に上げた時だ。その7分前豪州はは 185cmのMFダリオ・ビドシッチを投入、ザッケローニ

は、184cmの栗原と189cmの吉田麻也(サウサンプトン)のセンターバックコンビで、豪州の高さに

対抗し守りに入る。この時、右サイドバックの内田篤人(シャルケ)は、栗原の投入を見て今野、

栗原、吉田で組む3バックのシステムに変更したと勘違い→ポジションを上げ、これが背後のスペ

ースをMFトミー・オアーに突かれ→オアーのクロスはコースからそれていたが、GK川島永嗣(スタ

ンダール・リエージュ)の頭上を越えてバーを直撃しゴールされてしまう。さらに、内田に代えた

ハーフナー・マイク(フィテッセ)を投入→長友を再び左サイドバックに戻し→今野を右サイドバ

ックに回したが、チーム全体にハーフナーの「高さ」を生かせなかったという誤算?も伴った。

本来ならば栗原の投入と同時にトップ下からFWにシフトさせた本田のキープ力を生かし、俊敏なFW

乾貴士(フランクフルト)を2列目に配した方が効果的だった後で評価される。また選手達は、高

さを誇る豪州に、試合後本田は、ショートコーナーを嫌がる豪州に対しゴール前へ低く、速いクロ

スを入れた。そのことと、11日のイラク戦ではコンフェデ杯へ向けてのテストができ、最低限、サ

イドチェンジからタテに速いパスを入れ、チャンスを作るという結成当初から標榜してきた攻撃パ

ターンでゴールを奪う戦術に対し、「皆さんはあまり期待していないかもしれないけど、コンフェ

デで優勝するつもりでいるので」と語った本田圭祐の謎めいた言葉?だけが、ほろ酔い気分の頭に

鮮明に残ったことを書き留めておく。

最初につくるの顔を目にしたとき、そこで何か持ち上がっているのか、クロにはまるで理解

できないようだった。彼女の顔はそれまで浮かべていた表情を一瞬失い、空白になった。かけ

ていたサングラスを額の上に押し上げ、何も言わず、ただつくるを見つめた。娘たちと昼食後

の散歩をしてうちに帰ってくると、夫の隣に日本人らしき男が立っている。顔に見覚えはない。

彼女は小さな娘の手を引いていた。たぶん三歳くらいだろう。その隣にはもう少し大きな女

の子がいた。妹より二歳か三歳年上だ。二人とも同じ花柄のワンピースを着て、同じようなビ

ニールのサンダルを履いていた。ドアは開け放しになって、外では大が賑やかに吠えていた。

エドヴァルトが顔を外に出して、短く大を叱った。大はすぐに吠えるのをやめ、ポーチの床に

伏せた。娘たちも母親にならって、口をつぐんでただつくるの顔を見ていた。

クロの全体の印象は十六年前、最後に見たときとそれほど変わりなかった。ただふっくらと

した少女時代の面影は後ろに退き、そのあとを率直で雄弁な輪郭が埋めていた。タフな性格は

昔から彼女の持ち昧だったが、まっすぐな曇りのない目が、今ではそこに内省的な印象を与え

ていた。その瞳は今までに多くの心に残る風景を目撃してきたに違いない。唇は堅く引き締ま

り、頬と額は健康的に日焼けしていた。真っ黒な豊かな髪が肩までまっすぐ落ちかかり、額に

かからないように前髪はピンで留められていた。乳房は以前より更に大きさを増したようだっ

た。彼女は青い無地のコットンのワンピースの上に、クリーム色のショールを羽織っていた。

靴は白いテニスシューズだ。

クロは説明を求めるように夫の方を向いた。しかしエドヴァルトは何も言わなかった。ただ

小さく首を横に振っただけだった。彼女はもう一度つくるを見た。そして唇を軽く噛んだ。

つくるが今目の前にしているのは、彼が歩んできたのとはまったく違う種類の人生を歩んで

きた、一人の女性の健やかな肉体だった。その重みをつくるはひしひしと感じないわけにはい

かなかった。十六年という歳月がどれはどの重さを持つものか、彼女を前にして、それがよう

やく理解できたような気がした。世の中には女性の姿を通してしか伝えることのできない種類

のものごとがある。

つくるを見ているクロの顔がほんの僅かに歪んだ。唇がさざ波のように揺れ、それから一方

に曲げられた。小さなえくぼが右側の頬に現れた。でもそれは正確にはえくぼではない。それ

は陽気な苦みを湛えるためのささやかな窪みだ。つくるはその表情をよく覚えていた。何かし

らの皮肉が口にされる直前に、必ず彼女の顔に浮かぶ表情だ。しかし彼女は皮肉を口にしよう

としているわけではなかった。ただ単純に、遠くから仮説を引き寄せようとしているのだ。

「つくる?」と彼女はその仮説をようやく言葉にした。

つくるは肯いた。

彼女がまずやったことは、小さな娘をそばに引き寄せることだった。まるで何かの脅威から

子供を守ろうとするかのように。娘はつくるの顔を見上げたまま、母親の脚にぴったりと身体

をつけた。年上の娘は少し離れた場所にじっと立っていた。エドヴァルトはその姉娘の傍に行

き、優しく髪を撫でた。その子の髪は濃い金髪だった。年下の方は黒髪だ。

五人は言葉もなく、その姿勢をしばらく保っていた。エドヴァルトは金髪の娘の髪を撫で、

クロは黒髪の娘の肩を抱き、テーブルを挟んでつくるは一人で立っていた。まるでそういう構

図の絵画のポーズをとっているみたいに。そしてその構図の中心にあるのはクロたった。彼女

が、あるいは彼女の肉体が、そのフレームに収められた情景の核心にあった。

彼女が最初に動いた。まず小さな娘を放し、額に上げていたサングラスを外し、それをテー

ブルの上に置いた。それから夫の飲んでいたマグカップを手に取り、そこに残っていた冷めた

コーヒーを一目飲んだ。そしてまずそうに顔をしかめた。自分が何を飲んでしまったのか、よ

く理解できていないようだった。

「コーヒーをいれようか?」と夫が日本語で妻に尋ねた。

「お願い」とクロは彼の方を見ずに言った。そしてテーブルの椅子に腰を下ろした。

エドヴァルトはまたコーヒーメーカーのところに行き、スイッチを入れて温めなおした。姉

妹は母親にならって、窓際に置かれた木製のベンチに並んで腰を下ろした。そして二人でただ

つくるの顔を見ていた。

「本当につくるなの?」とクロは小さな声で言った。

「本物だよ」とつくるは言った。

彼女は目を細め、彼の顔をまっすぐ見つめていた。

「君は幽霊でも見ているような顔をしている」。つくるは言った。冗談で言ったつもりだった

が、自分でも冗談には聞こえなかった。

「ずいぶん見かけが変わったね」とクロは乾いた声で言った。

「久しぶりに会った人はみんなそう言う」

「ずいぶん痩せて、ずいぶん……大人のようになった」

「それはたぶん僕が大人になったからだよ」とつくるは言った。

「そうかもね」とクロは言った。

「君はほとんど変わらない」

彼女は小さく首を振ったが、何も言わなかった。

夫がコーヒーを持ってきて、テーブルの上に置いた。小振りなマグカップで、彼女自身が焼

いたもののようだった。彼女はそこに砂糖を一匙入れ、スプーンでかきまわし、その湯気の立

ったコーヒーを慎重に一ロ飲んだ。

「この子たちを連れて、町に行ってくるよ」とエドヴァルトが明るい声で言った。「そろそろ

食料品を買って、車にガソリンも入れなくちゃならないから」

クロはそちらを向いて肯いた。「そうね。お願い」と彼女は言った。

「何かほしいものは?」

彼女は黙って首を振った。

エドヴァルトはポケットに財布を入れ、壁に掛かっていた車のキーを取り、娘たちに向かっ

てフィンランド語で何かを話しかけた。娘たちは嬉しそうな顔をして、すぐにベンチから立ち

上がった。「アイスクリーム」という言葉が聞こえた。たぶん買い物のついでにアイスクリー

ムを買ってやる約束をしたのだろう。

三人がルノーのヴァンに乗り込むのを、つくるとクロはポーチに立って眺めていた。エドヴ

ァルトが後ろの両開きドアを開けて短く口笛を吹くと、犬が嬉しそうに駆けていって荷台にひ

ょいと飛び乗った。エドヴァルトが運転席から顔を出して手を振り、それから白いヴァンは樹

木の奥に見えなくなった。二人はしばらくヴァンの消えたあたりを見ていた。

「あのゴルフに乗ってきたの?」とクロは尋ねた。そして少し離れたところに駐めてある紺色

の小型車を指さした。

「そうだよ。ヘルシンキから」

「どうしてヘルシンキまで来だの?」

「君に会うためだよ」

クロは目を細め、難解な図形を判読するようにじっとつくるの顔を見た。「私に会うために、

ただそれだけのために、わざわざフィンランドまでやって来たわけ?」

「そのとおりだよ」

「十六年間まったく音信のなかった後で?」と彼女はあきれたように言った。

「実を言うと、僕のガールフレンドに言われたんだ。そろそろ君に会った方がいいんじゃない

かって」

クロの唇がまたお馴染みの曲線を描いた。彼女の声には軽い諧謔の響きが混じっていた。

「なるほど。君のガールフレンドが、そろそろ私に会った方がいいんじゃないかって君に言っ

た。それで君は成田から飛行機に乗ってはるばるフィンランドまでやってきた。アポなしで、

実際に会えるという確証もなく」

つくるは黙っていた。ボートが突堤に当たるかたかたという音がまだ続いていた。静かな風

だし、それほど波が立っているようには見えないのだが。

「先に連絡したら、会ってくれないかもしれないと思ったんだ」

「まさか」とクロは驚いたように言った。「私たちは友だちじゃない」

「かつては友だちだった。でも、今のことはよくわからない」

彼女は木立の間から見える湖に目をやりながら、無音のため息をついた。「あの人たちが町

から帰ってくるまでに二時間はかかる。そのあいだにいろんなことを話しましょう」

二人は家の中に入り、テーブルを挟んで座った。彼女は髪を留めていたピンを外した。前髪

が額に落ちかかった。それでもっと昔のクロに近くなった。

「ひとつだけお願いがあるの」とクロは言った。「私のことをもうクロって呼ばないで。呼ぶ

のならエリって呼んでほしいの。柚本のこともシロって呼ばないで。できれば私たちはもうそ

ういう呼び方をされたくないから」

「そういう呼び名はもう終わってしまったんだね?」

彼女は肯いた。

「僕はつくるのままでかまわないのかな?」

「君はいつもつくるだよ」と言ってエリは静かに笑った。「それでかまわない。ものを作るつ

くるくん。色彩を持たない多岐つくるくん」

「五月に名古屋に行って、アオとアカに続けて会った」とつくるは言った。「アオとアカとい

う呼び方はそのままでいいのかな?」

「かまわない。私とユズだけは元の名前に戻してほしい」

「二人と別々に会って、話をした。それほど長くじゃないけれど」

「二人とも元気だった?」

「元気にしているように見えた」とつくるは言った。「仕事も順調に行っているみたいだった」

「懐かしき名古屋の街で、アオは着々とレクサスを売り、アカは着々と企業戦士を育ててい

る」

「そういうことだよ」

「それで、君はどうなの? 無事に生きている?」

「なんとか無事に生きている」とつくるは言った。「東京の電鉄会社に勤めて、駅を作る仕事

をしている」

「そのことはしばらく前に風の便りに間いたよ。多岐つくるくんは東京でこつこつと鉄道駅を

作っているって」とエリは言った。「そして賢いガールフレンドを持っている」

「今のところは」

「ということは、まだ独身なんだね?」

「そうだよ」

「君は常に自分のペースで生きている」

つくるは黙っていた。

「名古屋で二人に会って、どんな話をしたの?」とエリは尋ねた。

「僕らの間に起こったことについて、話をした」とつくるは言った。「十六年前に起こったこ

とについて、この十六年間に起こったことについて」

「その二人に会って話をしたのも、ひょっとして、その君のガールフレンドがそうしろって勧

めてくれたから?」

つくるは肯いた。「僕はいろんなことを解決しなくてはいけないって、彼女は言うんだ。過

去に遡って。そうしないと……僕はそこから解放されない」

「彼女は君が何かしらの問題を抱え込んでいると感じている」

「彼女はそう感じている」

「そしてその何かが、彼女と君の関係を損ないかねないと考えている」

「たぶん」とつくるは言った。

エリは両方の手のひらでカップを抱え込むように持ち、その温かみを確かめていた。それか

らまた一ロコーヒーを飲んだ。

「彼女はいくつなの?」

「僕より二つ年上だよ」

エリは肯いた。「なるほど。たしかに君は年上の女性との方がうまくいくかもしれないね」

「そうかもしれない」とつくるは言った。

二人はしばらく黙っていた。

「私たちはみんないろんなものごとを抱え込んで生きている」とエリはやがて言った。「ひと

つのものごとが、他のいくつかのものごとに結びついている。ひとつを片付けようとすると、

どうしてもそこに他のものごとがくっついてくる。それほど簡単には解放されないかもしれな

い。君にしたところで、私にしたところで」

「もちろん簡単には解放されないかもしれない。でもだからといって、問題をあやふやなまま

にしておくのは良くないことかもしれない」とつくるは言った。「記憶に蓋をすることはでき

る。でも歴史を隠すことはできない。それが僕のガールフレンドが言ったことだ」

エリは立ち上がって窓際に行き、窓を持ち上げて開けた。それからまたテーブルに戻ってき

た。風がカーテンを揺らせ、かたかたというボートの音が不規則に聞こえた。彼女は指で前髪

を払い、テーブルの上に両手を置いてつくるの顔を見た。そして言った。「もうしっかり固ま

ったまま、はずせなくなってしまっている蓋も、中にはあるかもしれない」

「無理にはずすことはない。何もそこまで求めているわけじゃない。でもそれがどんな蓋かく

らいは自分の目で見てみたい」

エリはテーブルの上に置いた自分の両手を見ていた。それは彼が記憶していたよりはずっと

大きく肉厚だった。指は長く、爪は短かった。彼はその指がろくろを回している様子を思い浮

かべた。

「僕の外見がずいぶん変わったと君は言った」とつくるは言った。「たしかに変わったと自分

でも思う。十六年前あのグループから追放されたあと、僕はしばらく、五か月ばかりだけど、

死ぬことだけを考えて生きていた。本当に真剣にそれだけを考えていたんだよ。それ以外のこ

とはほとんどまったく考えられなかった。大げさなことは言いたくないけれど、僕は本当の瀬

戸際のようなところまで行ったと思う。ぎりぎりの端っこまで行って、中を覗き込んで、そこ

から目が逸らせなくなってしまった。でもなんとか元の世界に引き返してくることができた。

そのとき実際に死んでいてもおかしくはなかった。今から思えば、頭がどうかしていたんだろ

う。ノイローゼだか鬱だか、病名のことはよくわからない。でもそのとき僕の頭は正常ではな

かった。それは確かだ。にもかかわらず僕は混乱していたわけじゃなかった。頭はどこまでも

クリアだった。しんとして雑音ひとつなかった。それは今思い返してもとても不思議な状態だ

った」

つくるはエリの沈黙する両手を見つめながら話を続けた。

「その五か月が過ぎて、僕の顔は前とはかなり違うものになっていた。持っていた洋服がほと

んど着られなくなるくらい体型も変わった。鏡を見ると、自分が自分ではない別の入れ物に入

れられてしまったような気がした。もちろんたまたま人生のそういう時期にあたっていた、と

いうだけのことかもしれない。それは僕の頭が正常さを失うべき時期にあたっていて、顔つき

や身体つきが大きく変化するべき時期にあたっていたのかもしれない。でもその引き金になっ

たのは、僕があのグループから切り捨てられたという事実だった。その出来事が僕を大きく作

り変えてしまったんだ」

エリは何も言わず彼の話を聞いていた。

つくるは続けた。「どう言えばいいんだろう、まるで航行している船のデッキから夜の海に、

突然一人で放り出されたような気分だった」

そう言ってからつくるは、それが先日アカが目にした表現であることに思い当たった。彼は

一息置いて続けた。

「誰かに突き落とされたのか、それとも自分で勝手に落ちたのか、そのへんの事情はわからな

い。でもとにかく船は進み続け、僕は暗く冷たい水の中から、デッキの明かりがどんどん遠ざ

かっていくのを眺めている。船上の誰も船客も船員も、僕が海に落ちたことを知らない。まわ

りにはつかまるものもない。そのときの恐怖心を僕は今でも持ち続けている。自分の存在が出

し抜けに否定され、身に覚えもないまま、一人で夜の海に放り出されることに対する怯えだよ。

たぶんそのために僕は人と深いところで関われないようになってしまったんだろう。他人との

間に常に一定のスペースを置くようになった」

彼はテーブルの上で両手を左右に広げ、三十センチほどの幅を示した。

「もちろんそういうのは、僕の生まれつきの性質なのかもしれない。他人との間に本能的に緩

衝スペースを設けてしまうIそんな傾向はもともと僕の中にあったものかもしれない。しか

し高校時代、君だちと一緒にいるときにはそんなスペースのことなんて考えもしなかった。少

なくとも僕はそう記憶している。もう大昔のことに思えるけど」

エリは両方の手のひらを頬にあてて、顔を洗うみたいにゆっくりとこすった。「十六年前に

何か起こったのかを、君は知りたいんだね。すべての事実を」

「知りたいと思う」とつくるは言った。「でも最初にはっきりさせておきたいのは、僕はシロ

に対して、つまりユズに対して、間違ったことは何ひとつしていないという事実だよ」

「それはもちろん知っている」と彼女は言った。そして顔をこするのをやめた。「君がユズを

レイブなんてするはずがない。わかりきったことだよ」

「でも君は最初、彼女の言うことを信じた。アオやアカと同じように」

エリは首を振った。「いいえ、そんなことは最初から信じていなかった。アオやアカがどう

考えたかは知らない。でも私は信じなかった。だってそうでしょ? 君にはそんなことできっ

こない」

「じやあ、どうして……?」

「どうして私が君のために立ち上がって弁護しなかったか。どうしてユズの言い分を信じて君

をグループから追放したか。そういうこと?」

つくるは肯いた。

「それは私が、ユズのことを護らなくてはならなかったからよ」とエリは言った。「そしてそ

のためには、どうしても君を切らなくてはならなかった。一方で君を護りながら、もう一方で

ユズを護ることは現実的に不可能だった。私としてはどちらかを百パーセント受け入れ、どち

らかを百パーセント捨てるしかなかったの」

「彼女は精神的に、それくらい深刻な問題を抱えていた。そういうこと?」

「そう、精神的にそれくらい深刻な問題を抱えていた。はっきり言って、切羽詰まったところ

まできていた。誰かがあの子を全面的に保護しなくてはならなかったし、その誰かは私でしか

あり得なかった」

「僕にそのことを説明してくれてもよかったはずだ」

彼女はゆっくり何度か首を振った。「そのときには正直な話、とても説明をしているような

余裕はなかったの。『ねえ、つくる、悪いけどとりあえず君がユズをレイプしたことにしてお

いてくれるかな? 今はそうしないわけにはいかないの。ユズもちょっとおかしくなっている

し、なんとかこの場を収めなくてはならない。あとでうまく処理するから、ちょっとそのまま

我慢していて。そうだな、二年くらい』。そんなこと私の口からはとても言えない。悪いけれ

ど、君は君で一人でやっていってもらうしかなかった。それくらいぎりぎりな話だったの。そ

して付け加えれば、ユズがレイプされたというのは嘘じゃなかった」

つくるは驚いてエリの顔を見た。「誰に?」

エリはもう一度首を振った。「相手が誰だかはわからない。でもユズが自分の意思に反して、

おそらくは力尽くで、誰かと性的な関係を持たされたことは確かたよ。だって妊娠していたか

ら。そしてあの子は自分をレイプしたのは君だと主張した。とてもはっきりと、相手は多岐つ

くるだと。そのときの状況を気が滅入るくらい詳細にリアルに描写してくれた。だから私だち

としては彼女の言いぶんをそのまま受け入れないわけにはいかなかった。たとえ君がそんなこ

とをするわけないと、心の奥ではわかっていてもね」

「妊娠していた?」

「うん。そのことに間違いないよ。一緒に産婦人科に行ったから。もちろんあの子のお父さん

のところじゃなく、遠く離れたところに」

つくるはため息をついた。「それで?」

「いろいろあって、夏の終わりに流産した。それでおしまい。でもそれは想像妊娠なんかじゃ

なかった。彼女は本当に妊娠していて、本当に流産したの。それは私が保証する」

「流産したというのはつまり……」

「そう、その子供を産んで、自分一人で育てるつもりだった。堕胎をするつもりはまったくな

かった。たとえどんな事情があれ、あの子には生きているものは殺せない。それは君にもわか

るでしょ? あの子は昔から自分分の父親が堕胎手術を行っていることに対してとても批判的

だった。私たちはよくそのことで口論したものだけど」

「彼女の妊娠と流産のことは、他の人は知っているんだろうか?」

「私が知っている。ユズのお姉さんも知っている。彼女は口が堅い人だから。それにいろんな

費用も工面してくれた。でもそれ以外に知っている人はいない。彼女の両親も知らないし、ア

カもアオも知らない。それはずっと三人だけの堅い秘密にされていた。今となっては、とくに

君には、もうそのことを明かしてかまわないと思うけど」

「そしてユズは、僕がその相手だと主張した」

「きっぱりと」とエリは言った。

つくるは目を細めてしばらく彼女が持つコーヒーカップを見ていた。「でもなぜそんな話に

なったんだろう。どうしてその相手は僕でなくちゃいけなかったんだろう? 思い当たる節は

ひとつもないんだけど」

「どうしてかは私にもわからない」とエリは言った。「いろんな理由が考えられるけど、どれ

もしっくりとは収まらない。うまく説明かつかない。でもひとつの理由として考えられるのは、

私が君を好きだったということかな。それがあるいはひとつの引き金になったのかもしれな

い」

つくるは驚いてエリの顔を見た。「君が僕のことを好きだった?」

「知らなかった?」

「もちろん。まったく」

PP.279-293

村上春樹 『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます