大工町寺町米町仏町老母買ふ町あらずやつばめよ

夏川に木皿しずめて洗いし少女はすでにわが内に棲む

知恵のみがもたらせる詩を書きためて暖かきかな林檎の空箱

一首めのこの歌は『田園に死す』冒頭の歌。「寺山修司の代表歌。どこか謎めき、不可解な印象を

去来させ、なめらかな韻律でそれを中和する。大工町、寺町、米町、仏町みな青森県にある実在の

地名という。八戸市に大工町、五所川原市に寺町、鯵ケ沢町に米町があり、大間町には上仏町が、

青森県にはこのほかにも元寺町、元大工町、後大工町もあり、さらには、漁師町、鍛冶町、桶屋町

といった地名があるというが、寺山修治らしく、謎めき、物語めき、事実と虚構が交錯する。少年

は、何十年後の老婆になった母を想像し、燕に問うのである。燕よ、教えてくれ?!老母を買って

くれる町がありはしないか。その店には、しわくちやの小さな老母たちが整然と並んでいる。顔を

しかめたお客が覗き込み、老母が売買される。買ってどうするか?!それは、姨捨山より残忍な光

景だと歌人は解釈してくれる(歌人・加藤治郎)。

二首めは、あまり日本の風景を感じさせないヨーロッパの田園のようなものが初期の歌だと評され

る。この「木皿」が「盆」であったならどうなんだろう想像するが、水に浮く木皿を「しずめて」

という動作が細やかで、安曇野は梓川の水辺を連想させる。自分の初恋をある程度、時間を経き見

つめ直した〈初恋〉をテーマに鮮やかにプレイバックさせてみせる。

三首めは、外に向って育ちすぎた桜の木-チェホフの桜の園をおもわせる帰郷こそが寺山の終焉で

あったと評され、知恵のみがもたらせる詩を、ふたたび書き始めようとする寺山が永劫回帰的に投

射されているかのようだ。知恵の実であり青森の象徴の林檎である。知恵のみがもたらせる詩とは

何か?虚構、狂言、虚言の外でしかもたらされぬものであるが、その求めたる空箱を除いてみると

「はい、ポーズ!?」と戯ける反転が仕掛けられていというのは穿ち過ぎだろうか。

「でもどうしてユズは一人で浜松に行ったりしたんだろう?」

「ユズが浜松に越したのは、私がフィンランドに移ってすぐのことなの。その理由はわからな

い。私たちは定期的に手紙のやりとりをしていたけれど、そのいきさつについては何ひとつ説

明してくれなかった。ただ仕事の都合で浜松に引っ越すことになったと書いてきただけ。仕事

なら名古屋でいくらでもあったはずだし、あの子が知らない土地で一人暮らしを始めるなんて

自殺行為に等しいことなのに」

ユズは浜松市内のマンションの自室で、衣服の紐らしきもので首を絞められて殺されていた。

つくるはその詳細を新聞の縮刷版と雑誌のバックナンバーで読んだ。インターネットを使って

検索もしてみた。

それは物盗りの犯行ではなかった。現金の入った財布も、目につくところにそのまま残され

ていた。また暴行を受けた形跡もなかった。部屋の中はよく整理され、抵抗した様子もなかっ

た。同じ階の住人は不審な物音を聞かなかった。灰皿の中には何本かメンソール煙草の吸い殼

が残されていたが、それはユズの吸ったものだった(つくるは思わず顔をしかめた。彼女が煙

草を吸っていた?)。犯行の推定時刻は夜の十時から真夜中の間で、その夜は夕方から夜明け

まで、五月にしては冷たい雨が降っていた。彼女の死体が発見されたのはその三日後の夕方だ

った。三日間、彼女はそのままの姿勢で、台所のビニールタイルの上に横たわっていたのだ。

殺人の目的は最後まで不明のままだった。誰かが夜中に部屋に侵入し、物音も立てず彼女を

絞殺し、何も盗らず何もせず、そのまま去っていったのだ。部屋はオートロックになっており、

ドアにはチェーンがついていた。彼女が内側から鍵を開けたのか、それともその犯人が合い鍵

を持っていたのか、それも不明だ。彼女はそのアパートの部屋で一人で生活していた。職場の

同僚や近所の人々の話によれば、とくに親しく交際している相手はいないようだった。時々姉

や母親が名古屋から訪ねてくるのを別にすれば、いつも一人でいた。服装も地味で、無口なお

となしい印象の女性だった。仕事には熱心で、生徒の間の評判もよかったが、仕事場を離れる

と誰ともつきあわなかった。

なぜ彼女が絞殺されなくてはならなかったのか、誰にも見当がつかなかった。そして犯人の

めぼしもつかないまま、警察の捜査は尻すぼみに終わってしまった。その事件に関する記事も

だんだん小さくなり、やがて消えた。淋しく切ない事件だった。夜明けまで降りしきる冷たい

雨のように。

「あの子には悪霊がとりついていた」、エリは密やかな声で打ち明けるように言った。「そい

つはつかず離れずユズの背後にいて、その首筋に冷たい息を吐きかけながら、じわじわとあの

子を追い詰めていった。そう考える以外にいろんなことの説明かつかないんだ。君のことにし

ても、拒食症のことにしても、浜松でのことにしてもね。私としてはそんなことは言葉にした

くなかった。いったん口にしたら、それが実在するものになってしまいそうだったから。だか

らこれまでずっと私ひとりの胸のうちにしまい込んできた。このまま死ぬまで黙っているつも

りだった。でも今ここで思い切って言葉にしてしまうよ。この先、私たちが会うことはもうな

いかもしれないからね。君はたぶんそのことをしっかり知っておかなくてはならない。それは

悪霊だった。あるいは悪霊に近い何かだった。そしてユズにはとうとうそいつを振り払うこと

ができなかった」

エリは深いため息をついて、テーブルの上に置いた自分の両手を見つめた。その両手は目に

見えてわかるほど激しく震えていた。つくるはその手から目を背け、揺れるカーテンの間から

窓の外を見ていた。部屋に降りた沈黙は息苦しく、深い悲しみに満ちていた。そこにある無言

の思いは、地表をえぐり、深い湖を作り出していく古代の氷河のように重く、孤独だった。

「君はリストの『巡礼の年』のことを覚えている? ユズがよく弾いていた曲があった」、し

ばらくあとで、その沈黙を破るためにつくるは尋ねた。

「『ル・マル・デュ・ペイ』。もちろんよく覚えている」とエリは言った。「今でもときどき

聴いているよ。聴いてみる?」

つくるは肯いた。

エリは立ち上がって、キャビネットの小さなステレオ装置の前に行き、重ねられたディスク

の中から一枚を取り出し、プレーヤーのトレイに載せた。スピーカーから『ル・マル・デュ・

ペイ』が流れた。片手でそっと弾かれる単音のシンプルなテーマ。二人はまたテーブルを挟ん

で座り、黙ってそのメロディーに耳を澄ませた。

フィンランドの湖の畔で聴くその音楽の響きには、東京のマンションの一室で耳にするそれ

とはいくぶん異なった趣があった。しかしたとえどこで聴いても、コンパクト・ディスクと古

いLPの違いはあっても、その音楽自体は変わることなく美しかった。ユズが自宅の応接室の

ピアノに向かって、その曲を演奏している光景をつくるは思い浮かべた。彼女は鍵盤に身を屈

め、目をつむり、唇を薄く開けて、音にならない言葉を探し求めていた。そんなとき彼女は彼

女白身を離れていた。彼女はどこか別の場所にいた。

やがてその曲が終わり、短い間があり、次の曲になった。『ジュネーブの鐘』。エリはリモ

ート・コントロールを使ってアンプのボリュームを下げた。

「僕がいつもうちで聴いている演奏とは、印象が少し違う」とつくるは言った。

「誰の演奏で聴いているの?」

「ラザール・ベルマン」

エリは首を振った。「その人の演奏はまだ聴いたことがない」

「彼の演奏の方がもう少し耽美的かもしれない。この演奏はとても見事だけど、リストの音楽

というよりはどことなく、ベートーヴェンのピアノ・ソナタみたいな格調があるな」

エリは微笑んだ。「アルフレート・ブレンデルだからね、あまり耽美的とは言えないかもし

れない。でも私は気に入っている。昔からずっとこの演奏を聴いているから、耳が慣れてしま

ったのかもしれないけど」

「ユズはとても美しくこの曲を弾いた。気持ちをこめて」

「そうね。あの子はこれくらいの長さの曲を弾かせると、とてもうまかった。大きい曲になる

と、残念ながら途中で力が尽きてしまうことがあったけど。でも人にはそれぞれ持ち昧がある。

彼女の命はこういうきらりと光る曲の中に今でも瑞々しく宿っている」

スクールでユズが何人かの子供たちにピアノを教えている間、つくるとアオはたいてい小さ

なグラウンドで男の子たちとサッカーをしていた。二つのチームに分かれて、互いのゴール

(たいていは段ボール箱で間に合わせた)にボールを蹴り込む。つくるはボールをパスしなが

ら、窓から流れてくるピアノの音階練習を聴くともなく聴いていた。

過ぎ去った時間が鋭く尖った長い串となって、彼の心臓を刺し貫いた。無音の銀色の痛みが

やってきて、背骨を凍てついた氷の柱に変えた。その痛みはいつまでも同じ強さでそこに留ま

っていた。彼は息を止め、目を堅く閉じてじっと痛みに耐えた。アルフレート・ブレンデルは

端正な演奏を続けていた。曲集は「第一年・スイス」から「第二年・イタリア」へと移った。

そのとき彼はようやくすべてを受け入れることができた。魂のいちばん底の部分で多崎つく

るは理解した。人の心と人の心は調和だけで結びついているのではない。それはむしろ傷と傷

によって深く結びついているのだ。痛みと痛みによって、脆さと脆さによって繋がっているの

だ。悲痛な叫びを含まない静けさはなく、血を地面に流さない赦しはなく、痛切な喪失を通り

抜けない受容はない。それが真の調和の根底にあるものなのだ。

「ねえ、つくる、あの子は本当にいろんなところに生き続けているのよ」とエリがテーブルの

向かいから、かすれた声で絞り出すように言った。「私にはそれが感じられる。私たちのまわ

りのありとあらゆる響きの中に、光の中に、形の中に、そしてありとあらゆる……」

それからエリは両手で顔を覆った。それ以上の言葉は出てこなかった。彼女が泣いているの

かどうか、つくるにはわからなかった。もし泣いているとしたら、まったく声を出さずに泣い

ていた。

アオとつくるがサッカーをしている間、ユズのピアノのレッスンを妨害しようとする何人か

の子供たちを阻止するべく、エリとアカはなんでもいいからとにかく彼らの興味を惹きそうな

ことをやっていた。本を読んでやったり、ゲームをしたり、外に出て歌を歌ったりした。しか

し多くの場合そんな試みは功を奏さなかった。子供たちは飽きることなくピアノ・レッスンの

邪魔をしにやってきた。他の何をするより、そちらの方がずっと面白かったからだ。二人の悪

戦苦闘ぶりは傍で見ているぶんにはなかなか楽しかった。

つくるはほとんど無意識に立ち上がってテーブルの反対側にまわり、黙ってエリの肩に手を

置いた。彼女はまだ両手でしっかり顔を覆っていた。手を触れると、その身体が小刻みに震え

ていることがわかった。目には見えない震えだ。

「ねえ、つくる」、エリの声は両手の指の間から洩れてきた。「君にひとつお願いがあるんだ

けど」

「いいよ」とつくるは言った。

「もしよかったら、私をハグしてくれる?」

つくるはエリを椅子から立ち上がらせ、正面から抱いた。一対の豊かな乳房が何かの証のよ

うに彼の胸にぴたりとつけられた。彼女の両手の温かい厚みが背中に感じられた。柔らかな濡

れた頬が彼の首に触れた。

「私はもう二度と日本には戻れないと思うんだ」とエリは小さな声で囁いた。彼女の温かく湿

った息が彼の耳にかかった。「きっと何を見ても、ユズのことを思い出してしまうだろうから。

そして私たちの-」

つくるは何も言わず、エリの身体をただ強く抱きしめた。

二人がそこに立って抱き合っている姿はおそらく、開いた窓から目にできるはずだ。誰かが

外を通りかかるかもしれない。エドヴァルトたちが今にも戻ってくるかもしれない。でもそん

なことはどうでもいい。誰が何を思おうとかまわない。彼とエリは今ここで心ゆくまで抱き合

わなくてはならない。肌を寄せ、悪霊の長い影を振り払わなくてはならない。おそらくそのた

めに自分はこの場所までやってきたのだ。

長い時間--どれはどの時間だろう--二人は身体を寄せ合っていた。窓の白いカーテンは

湖面を渡ってくる風に不規則に揺れ続け、彼女は頬を濡らし続け、アルフレート・ブレンデル

は「第二年・イタリア」の曲集を弾き続けた。『ペトラルカのソネット第四七番』そして『ペ

トラルカのソネット第一〇四番』。つくるはそれらの曲を細部まで記憶していた。口ずさめる

ほどに。自分がこれまでどれほど深くその音楽に耳と心を傾けてきたか、初めてそれに思い至

った。

二人はもう一言も口をきかなかった。言葉はそこでは力を持だなかった。動くことをやめて

しまった踊り手たちのように、彼らはただひっそりと抱き合い、時間の流れに身を委ねた。そ

れは過去と現在と、そしておそらくは未来がいくらか混じり合った時間だった。二人の身体の

間には隙間がなく、彼女の温かい息は規則正しい間隔をとって彼の首筋にかかっていた。つく

るは目を閉じ、音楽の響きに身を任せ、エリの心臓が刻む音に耳を澄ませた。その音は突堤に

繋がれた小型ボートがかたかたと鳴る音に重なっていた。

PP.303-310

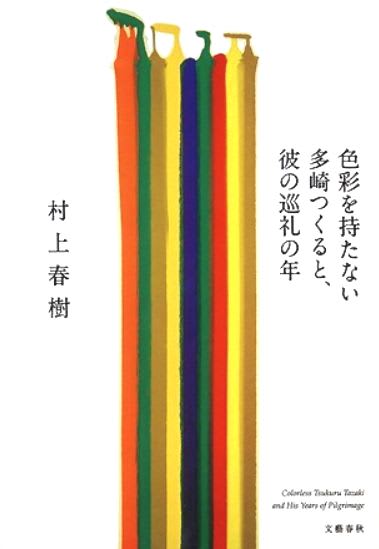

村上春樹 『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます