遊佐下高砂地区は、遊佐町役場の北約1kmのところ

国道345号線が月光川を渡る手前にガソリンスタンドが有ります、手前を東ねい入ると、南向きに深山神社が鎮座します

境内の公民館前に 車を止める事が出来ました

車を止める事が出来ました

ガソリンスタンドの脇の道が参道入口です

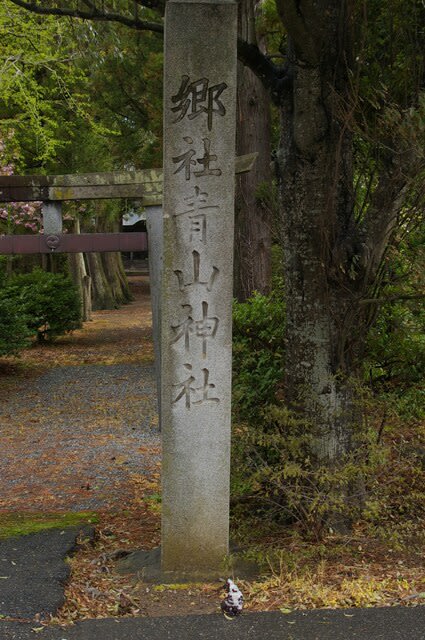

鳥居の手前住宅の角に「深山神社」石柱です、大正6年5月1日に藤野登太郎氏が建てたものです

境内入口鳥居です

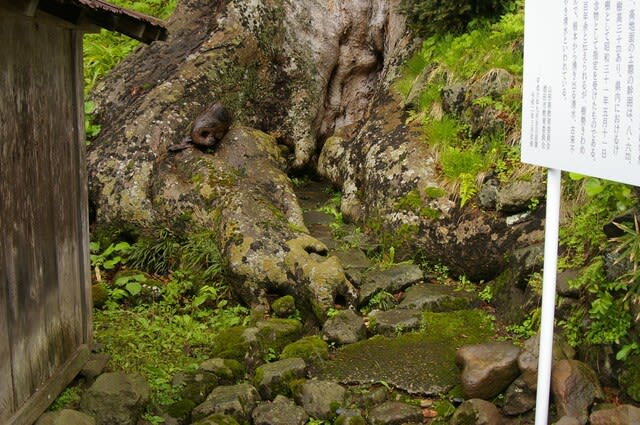

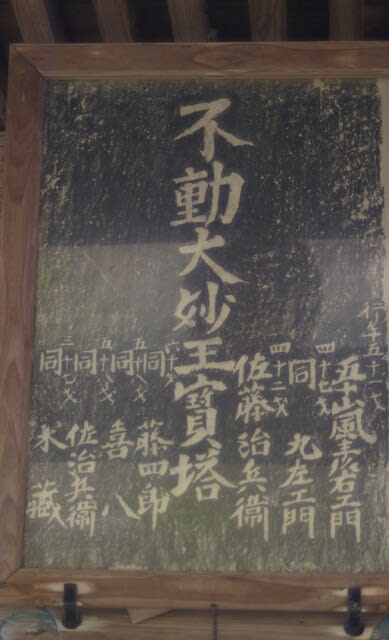

鳥居前の石塔や石仏です

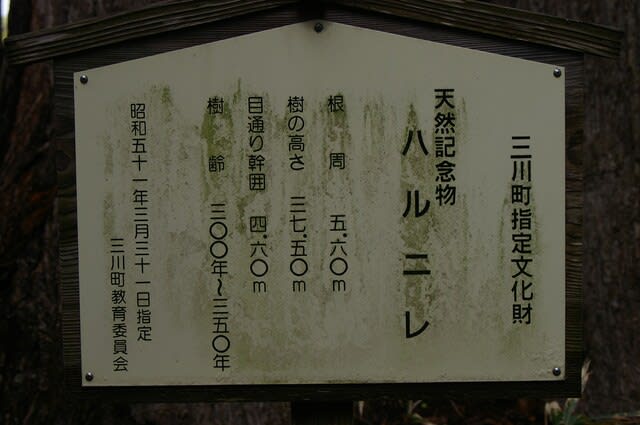

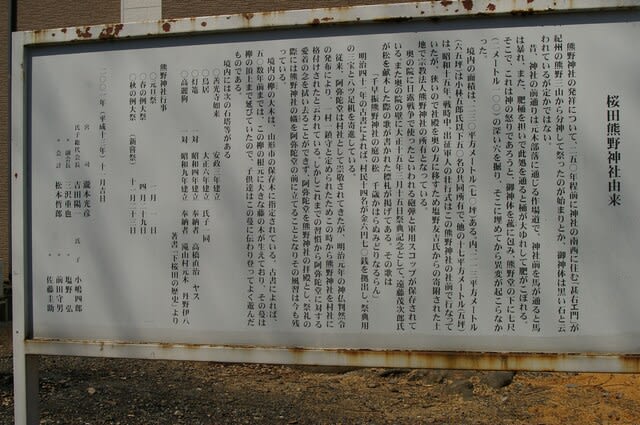

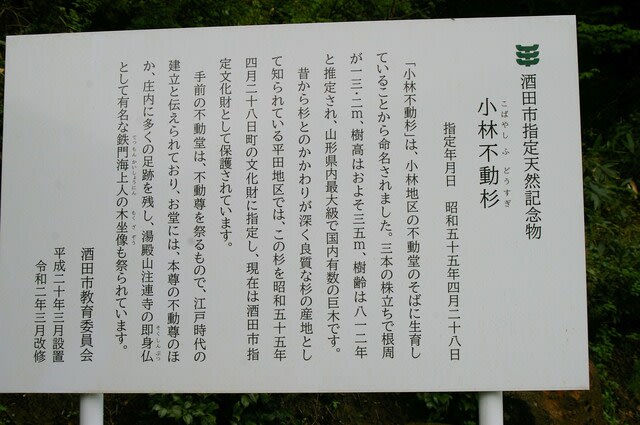

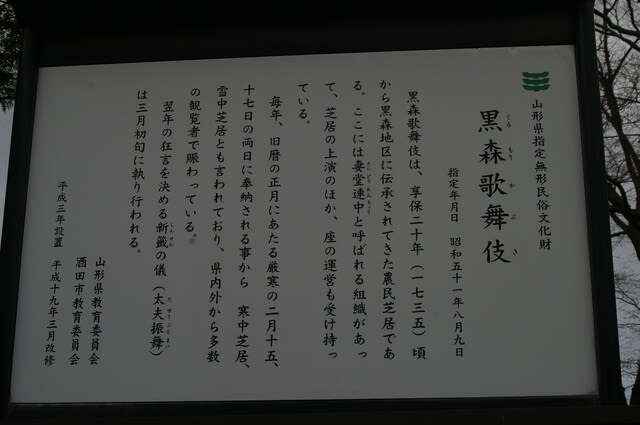

案内板です

遊水の郷 ゆざまちめぐりパーク

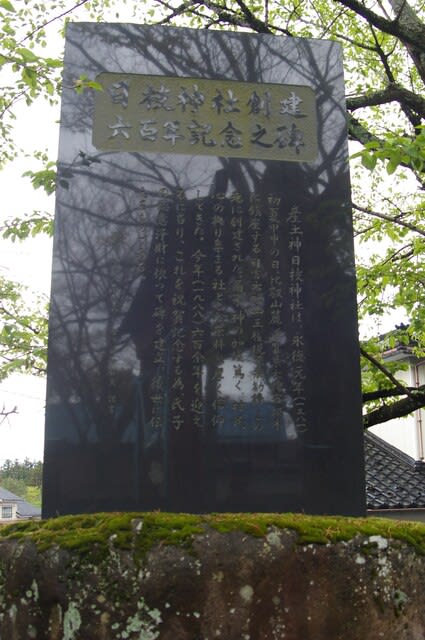

深山神社は(祭神大山祗神)六日町・五日町・駅前・七日町の鎮守として崇拝され勧請・創建は詳かではないが古くは新山権現と称した。祭・神事にはお頭舞奉納、春の例大祭には神輿巡行を行います。社殿格天井の画は名作を残し古い歴史と情緒を物語っています。

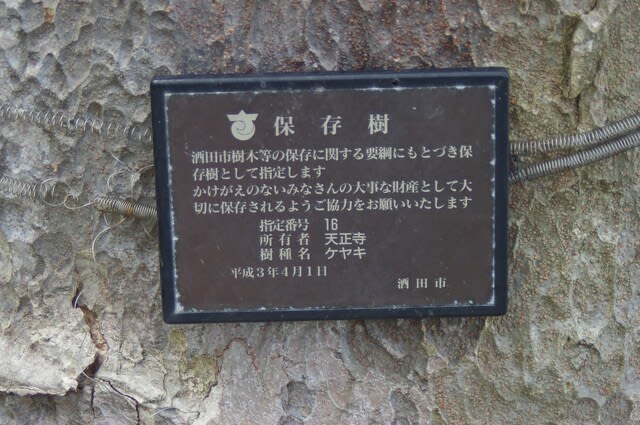

境内には多くの石碑あり、欅群は遊佐町の有形文化財に指定されています。

この自噴水は鳥海山の伏流水で豊かに湧く清水として町内に広く愛されています。

遊佐町

境内に入ると手水舎です

古峯神社の石塔です

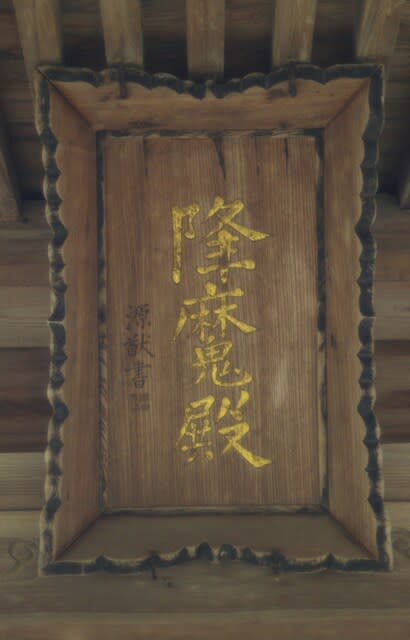

拝殿です

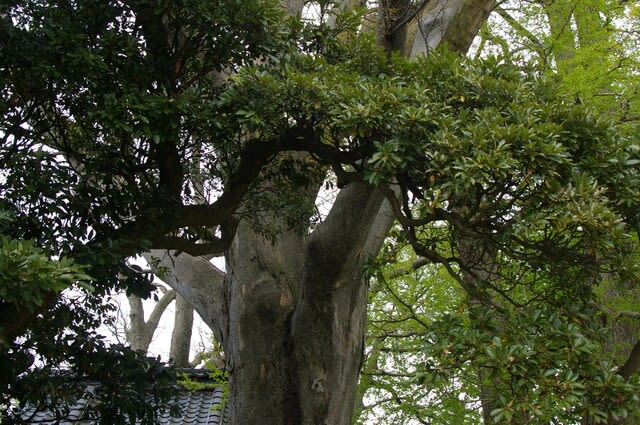

拝殿と本殿の間にもケヤキの大木が在ります

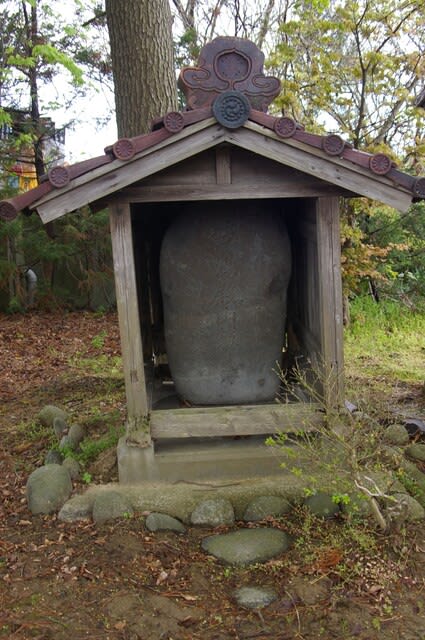

本殿派覆屋の中です

北西側から

南西側から

赤い祠が有ります

本殿東側の境内社です

三山や鳥海山の石塔が並びます

拝殿左手の境内社です

拝殿前のケヤキの大木です

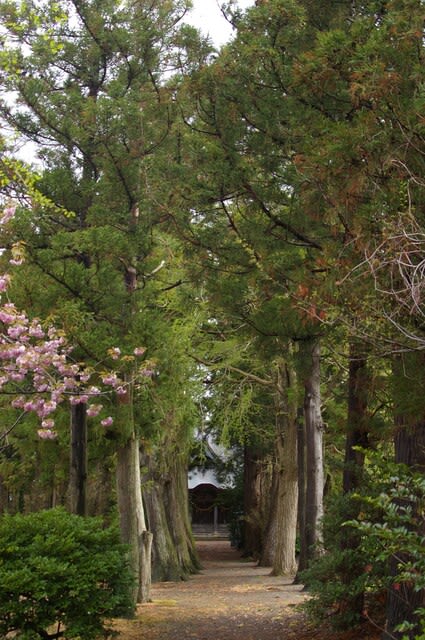

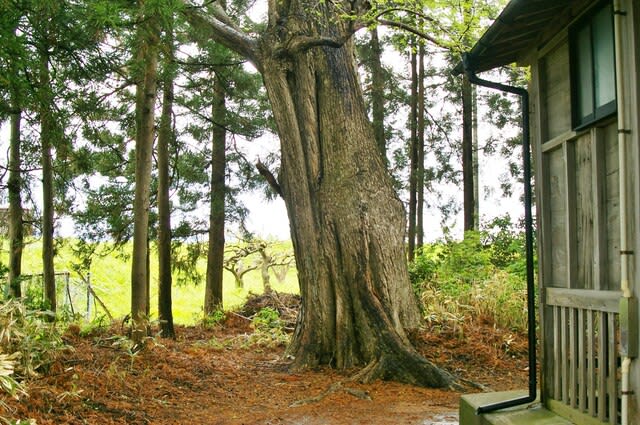

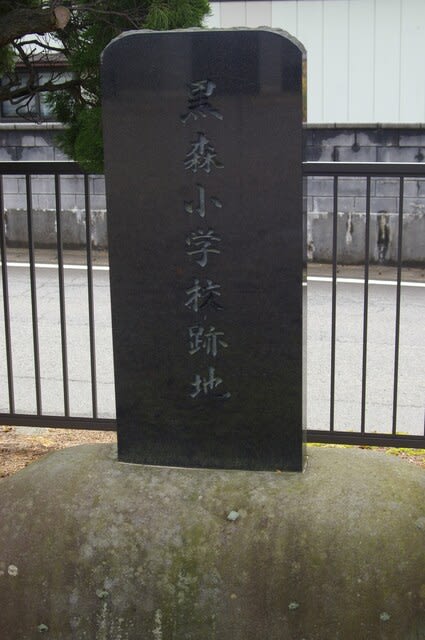

目的のケヤキは、境内北東端に在ります

南東側から

西側から

北側から、目通り幹囲6.1mの巨木です

境内の六日町公民館です

出hあ、次へ行きましょう

国道345号線が月光川を渡る手前にガソリンスタンドが有ります、手前を東ねい入ると、南向きに深山神社が鎮座します

境内の公民館前に

車を止める事が出来ました

車を止める事が出来ました

ガソリンスタンドの脇の道が参道入口です

鳥居の手前住宅の角に「深山神社」石柱です、大正6年5月1日に藤野登太郎氏が建てたものです

境内入口鳥居です

鳥居前の石塔や石仏です

案内板です

遊水の郷 ゆざまちめぐりパーク

深山神社は(祭神大山祗神)六日町・五日町・駅前・七日町の鎮守として崇拝され勧請・創建は詳かではないが古くは新山権現と称した。祭・神事にはお頭舞奉納、春の例大祭には神輿巡行を行います。社殿格天井の画は名作を残し古い歴史と情緒を物語っています。

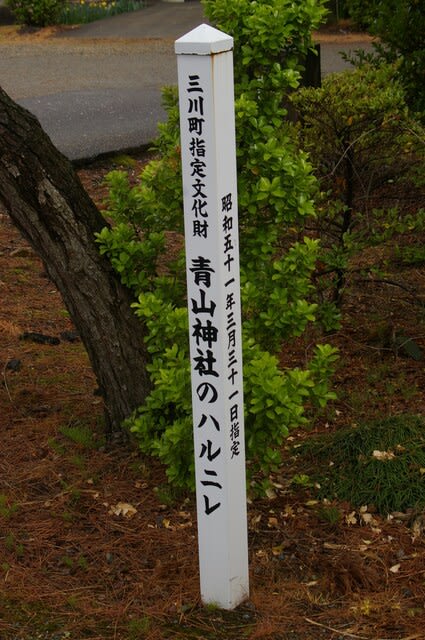

境内には多くの石碑あり、欅群は遊佐町の有形文化財に指定されています。

この自噴水は鳥海山の伏流水で豊かに湧く清水として町内に広く愛されています。

遊佐町

境内に入ると手水舎です

古峯神社の石塔です

拝殿です

拝殿と本殿の間にもケヤキの大木が在ります

本殿派覆屋の中です

北西側から

南西側から

赤い祠が有ります

本殿東側の境内社です

三山や鳥海山の石塔が並びます

拝殿左手の境内社です

拝殿前のケヤキの大木です

目的のケヤキは、境内北東端に在ります

南東側から

西側から

北側から、目通り幹囲6.1mの巨木です

境内の六日町公民館です

出hあ、次へ行きましょう

.

.

.

.