つがる市は、平成17年(2005年)2月11日に西津軽郡木造町、森田村、柏村、稲垣村、車力村の1町4村が合併して誕生しました。

市の中心部は、国道101号線やJR五能線が東西に通るかつての木造町、市の西部鰺ヶ沢との境にかつての森田村、南東部にかつての柏村、東部五所川市との境にかつての稲垣村、北西側日本海に面してかつての車力村がありました。それぞれに現在市の出張所が有ります。

木造千代町は、つがる市役所の東約700mのところ

つがる市役所前から県道245号線を五所川原方面の東へ進みます

約600mで標識に従って右(南東)の木造高校方面へ、約150mの次の信号を右(南西)へ入ると

左手に目的の「千代の松」が見えて来ました

前の道路脇に 車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

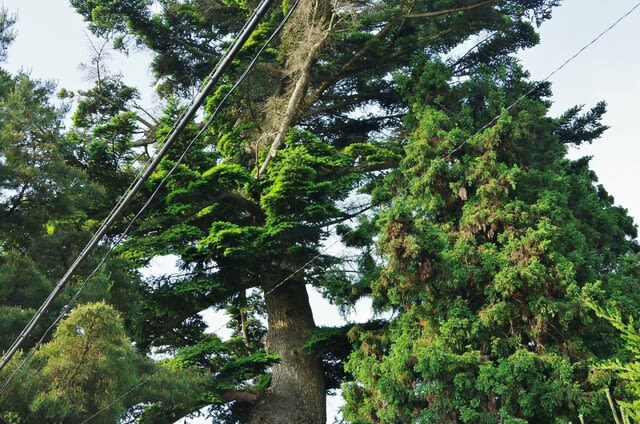

東側から

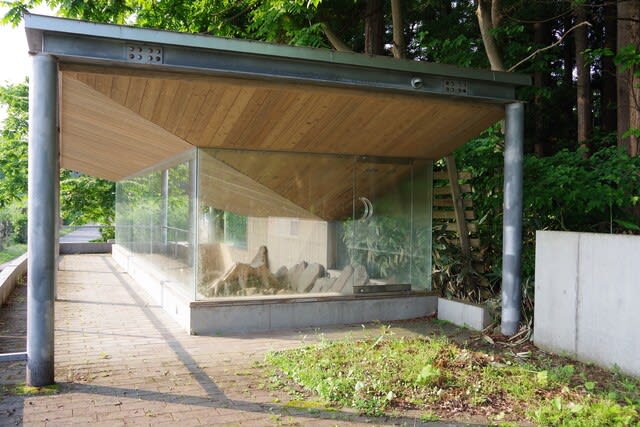

北側に説明版です

つがる市指定文化財

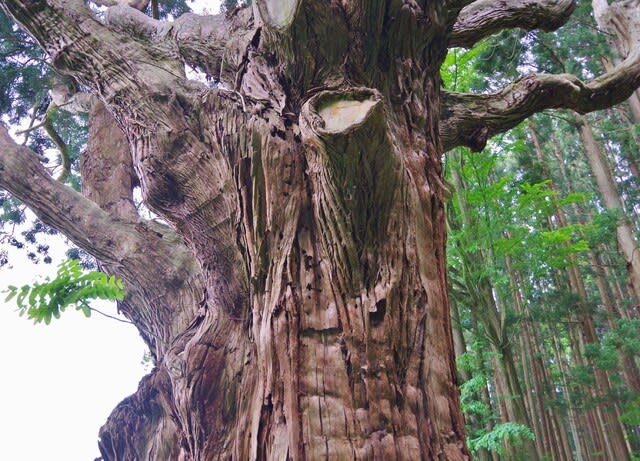

名勝 千代の松

指定年月日 昭和60年4月4日

津軽4代藩主信政公は新田開発の大業が、やや成った貞享元年(西暦1684年)木作代官所内に御仮屋(仮館)を建築し、その落成を記念して松をお手植えになり{千代の松」と名付けられました。

平成17年2月 つがる市・つがる市教育委員会

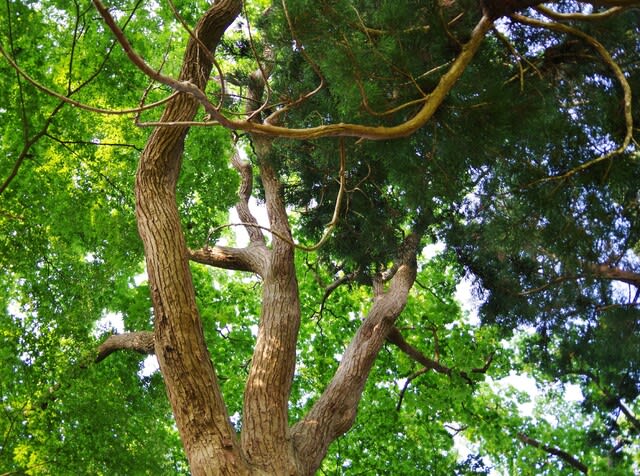

南東側から

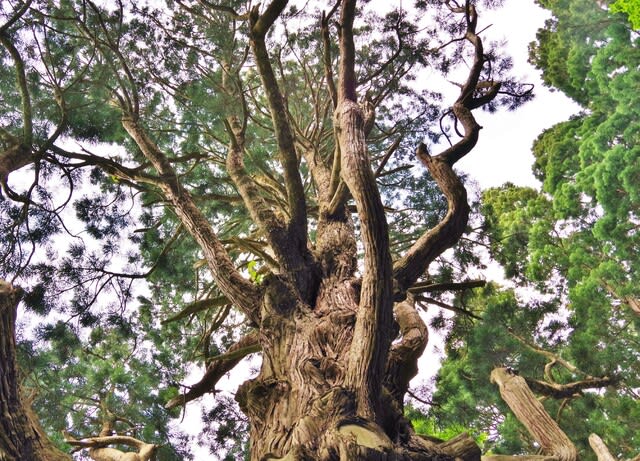

南南東側から見ました

では、次へ行きましょう

市の中心部は、国道101号線やJR五能線が東西に通るかつての木造町、市の西部鰺ヶ沢との境にかつての森田村、南東部にかつての柏村、東部五所川市との境にかつての稲垣村、北西側日本海に面してかつての車力村がありました。それぞれに現在市の出張所が有ります。

木造千代町は、つがる市役所の東約700mのところ

つがる市役所前から県道245号線を五所川原方面の東へ進みます

約600mで標識に従って右(南東)の木造高校方面へ、約150mの次の信号を右(南西)へ入ると

左手に目的の「千代の松」が見えて来ました

前の道路脇に

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

東側から

北側に説明版です

つがる市指定文化財

名勝 千代の松

指定年月日 昭和60年4月4日

津軽4代藩主信政公は新田開発の大業が、やや成った貞享元年(西暦1684年)木作代官所内に御仮屋(仮館)を建築し、その落成を記念して松をお手植えになり{千代の松」と名付けられました。

平成17年2月 つがる市・つがる市教育委員会

南東側から

南南東側から見ました

では、次へ行きましょう