都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

2025年4月に見たい展覧会【タピオ・ヴィルカラ/蔦屋重三郎/エルヴィン・ヴルム】

展覧会

・『時代を映す錦絵ー浮世絵師が描いた幕末・明治ー』 国立歴史民俗博物館(3/25~5/6)

・『メキシコへのまなざし』 埼玉県立近代美術館(2/1~5/11)

・『桜 さくら SAKURA 2025』 山種美術館(3/8~5/11)

・『国宝・燕子花図と藤花図、夏秋渓流図 光琳・応挙・其一をめぐる3章』根津美術館(4/12~5/11)

・『学習院コレクション「華族文化 美の玉手箱」』 霞会館記念学習院ミュージアム(3/14~5/17)

・『戦後西ドイツのグラフィックデザイン モダニズム再発見』 東京都庭園美術館(3/8~5/18)

・『ブラチスラバからやってきた! 世界の絵本パレード』 千葉市美術館(3/22~5/18)

・『ライトアップ木島櫻谷II』 泉屋博古館東京(4/5~5/18)

・『没後80年 小原古邨 ―鳥たちの楽園』 太田記念美術館(4/3~5/25)

・『北斎×プロデューサーズ 蔦屋重三郎から現代まで』 すみだ北斎美術館(3/18~5/25)

・『相国寺展―金閣・銀閣 鳳凰がみつめた美の歴史』 東京藝術大学大学美術館(3/29~5/25)

・『1975 甦る 新橋 松岡美術館』 松岡美術館(2/25~6/1)

・『イメージの魔術師 エロール・ル・カイン展』 八王子市夢美術館(4/5~6/1)

・『民具のミカタ博覧会――見つけて、みつめて、知恵の素』 国立民族学博物館(3/20~6/3)

・『マシン・ラブ:ビデオゲーム、AIと現代アート』 森美術館(2/13~6/8)

・『西洋絵画、どこから見るか?―ルネサンスから印象派まで』 国立西洋美術館(3/11~6/8)

・『美術館建築 ― アートと建築が包み合うとき』 茅ヶ崎市美術館(4/1~6/8)

・『妃たちのオーダーメイド セーヴル フランス宮廷の磁器』 渋谷区立松濤美術館(4/5~6/8)

・『特別展「古代DNA ―日本人のきた道―」』 国立科学博物館(3/15~6/15)

・『タピオ・ヴィルカラ 世界の果て』 東京ステーションギャラリー(4/5~6/15)

・『国宝の名刀と甲冑・武者絵』 三井記念美術館(4/12~6/15)

・『超 国宝―祈りのかがやき―』 奈良国立博物館(4/19~6/15)

・『特別展 日本、美のるつぼ―異文化交流の軌跡―』 京都国立博物館(4/19~6/15)

・『特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」』 東京国立博物館(4/22~6/15)

・『日本国宝展』 大阪市立美術館(4/25~6/15)

・『酒呑童子ビギンズ』 サントリー美術館(4/29~6/15)

・『アンゼルム・キーファー:ソラリス』 京都 二条城(3/31~6/22)

・『藤田嗣治 7つの情熱』 SOMPO美術館(4/12~6/22)

・『LOVE ファッション─私を着がえるとき』 東京オペラシティ アートギャラリー(4/16~6/22)

・『横尾忠則 連画の河』 世田谷美術館(4/26~6/22)

・『ゴジラ・THE・アート展』 森アーツセンターギャラリー(4/26~6/29)

・『どうぶつ展 わたしたちはだれ? どこへむかうの?』 PLAY! MUSEUM(4/16~7/6)

・『Reborn-いのちを織りなすアーティストたち-』 WHAT MUSEUM(4/26~7/6)

・『岡﨑乾二郎』 東京都現代美術館(4/29~7/21)

・『ヤノベケンジ 宇宙猫の秘密の島』 ハイパーミュージアム飯能(3/1~8/31)

・『Study:大阪関西国際芸術祭 2025』 大阪・関西万博会場内、大阪文化館・天保山ほか(4/12~10/13)

・『開館5周年記念展 ニュー・ユートピアーーわたしたちがつくる新しい生態系』 弘前れんが倉庫美術館(4/4~11/16)

・『エルヴィン・ヴルム 人のかたち』 十和田市現代美術館(4/12〜11/16)

ギャラリー

・『同伴分動態』 BUG(4/2~5/6)

・『アリ・バユアジ「海の音」』 ミヅマアートギャラリー(4/9〜5/7)

・『リチャード・タトル「San, Shi, Go」』 小山登美夫ギャラリー京橋(4/4〜5/17)

・『TDC 2025(TOKYO TYPE DIRECTORS CLUB EXHIBITION 2025)』 ギンザ・グラフィック・ギャラリー(4/4~5/17)

・『第18回 shiseido art egg すずえり(鈴木 英倫子) 展』 資生堂ギャラリー(4/16~5/18)

・『海と記号 Ocean and Signs』ポーラ ミュージアム アネックス(4/25〜6/8)

・『スペクトラム スペクトラム』 銀座メゾンエルメス(3/20~6/29)

・『名和 晃平「Sentient」』 SCAI THE BATHHOUSE(4/22~7/12)

まずはフィンランドのアーティスト、タピオ・ヴィルカラの日本初となる大規模個展です。東京ステーションギャラリーにて『タピオ・ヴィルカラ 世界の果て』が開かれます。

『タピオ・ヴィルカラ 世界の果て』@ 東京ステーションギャラリー(4/5~6/15)

1915年に生まれたタピオ・ヴィルカラは、大学卒業後に広告デザイナーとして活動をはじめると、1940年代後半から1950年代にかけてイッタラ社のデザインコンペ優勝やミラノ・トリエンナーレのグランプリ受賞によって脚光を浴び、ガラス、磁器、銀食器、宝飾品、照明、家具、グラフィックなどの幅広い分野で創作を行いました。

今回の展覧会ではプロダクトやオブジェなど約300点に加え、写真やドローイングの複写などを通し、ヴィルカラの全貌を明らかにします。スタイリッシュでかつ有機的なヴィルカラの作品が、れんが壁を特徴とするステーションギャラリーの空間にどう映えるのかにも注目が集まりそうです。

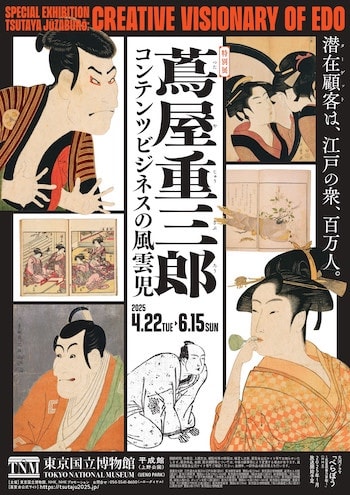

続いては大河ドラマ「べらぼう」でも話題の蔦重こと蔦屋重三郎の展覧会です。東京国立博物館にて『特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」』が開催されます。

『特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」』@東京国立博物館(4/22~6/15)

/#大河べらぼう 第13話をご覧のみなさま📣\4月22日から始まる #蔦重展 では、蔦重が関わった作品が多数展示されます!ドラマに登場した作品も👀‼4月は東博へぜひお出かけください✨チケット販売はこちら👇https://t.co/tC7j0hgymE

— 【公式】特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」/特別展「江戸🪭大奥」 (@tohaku_edo2025) March 30, 2025

ここでは蔦重の全体像を多様な作品や資料で追いかけながら、彼がプロデュースした喜多川歌麿や東洲斎写楽といったスター浮世絵師の作品を紹介するもので、大河ドラマにて描かれた江戸の街を再現した展示も行われます。

最後はオーストリアのアーティスト、エルヴィン・ヴルムの国内の美術館としては初めての個展です。十和田市現代美術館にて『エルヴィン・ヴルム 人のかたち』が行われます。

『エルヴィン・ヴルム 人のかたち』@十和田市現代美術館(4/12~11/16)

1954年に生まれたヴルムは、石膏や金属などの伝統的な彫刻の素材だけでなく、写真や衣服、また絵画といったさまざま素材を用い、彫刻表現の概念を拡張すべく作品を制作してきました。国内では十和田に設置された、ぶくぶくと膨らんだ家や車の『ファット・ハウス』や『ファット・カー』の作品で知られています。

アート広場にあるエルヴィン・ヴルム 《ファット・ハウス》は作品の中に入ると映像を観覧できます。もこもこ太ったファットハウスがいろいろと考えたり質問したりしている映像をぜひご覧ください。※作品↓https://t.co/NGngaCOKUV2025年春夏 企画展エルヴィン・ヴルム展https://t.co/F2Ub6iut4n pic.twitter.com/Q4kcX6YkSG

— 十和田市現代美術館 (@ArtsTowada) February 16, 2025

日本で唯一ヴルムの作品を常設展示する同館ならではのオリジナルな展示だけに、これを機会に十和田へと足を運ぶアートファンも少なくないかもしれません。

この春におすすめの各地の展覧会についてFIGARO.jpに寄稿しました。お出かけの参考にしていただければ幸いです。

「アートを求めて春の旅へ! 話題の展覧会から新オープンの美術館まで、各地で必見の展覧会5選。」 madameFIGARO_jp

アートを求めて春の旅へ! 話題の展覧会から新オープンの美術館まで、各地で必見の展覧会5選。 https://t.co/ealZxUUiCC

— madame FIGARO japon (@madameFIGARO_jp) March 10, 2025

それでは今月もどうぞよろしくお願いいたします。

2025年3月に見たい展覧会【ミロ/クリント/どこみる】

3月は多くの展覧会がスタートします。気になる展覧会をリストアップしてみました。

展覧会

・『FACE展2025』 SOMPO美術館(3/1~3/23)

・『ヒュッゲな暮らしをデザイン 北欧のあかり展』 日本橋髙島屋S.C.本館(3/5~3/24)

・『円空仏』 三井記念美術館(2/1~3/30)

・『片桐石州の茶』 根津美術館(2/22~3/30)

・『雪村 -常陸に生まれし遊歴の画僧-』 茨城県立歴史館(2/15~4/6)

・『緑の惑星 セタビの森の植物たち』 世田谷美術館(2/27~4/13)

・『エド・イン・ブラック 黒からみる江戸絵画』 板橋区立美術館(3/8~4/13)

・『新版画—風景画の変遷』 川崎浮世絵ギャラリー(2/15~4/20)

・『近藤亜樹:我が身をさいて、みた世界は』 水戸芸術館現代美術ギャラリー(2/15~5/6)

・『百花(ひゃっか)ひらく-花々をめぐる美-』 皇居三の丸尚蔵館(3/11~5/6)

・『時代を映す錦絵ー浮世絵師が描いた幕末・明治ー』 国立歴史民俗博物館(3/25~5/6)

・『メキシコへのまなざし』 埼玉県立近代美術館(2/1~5/11)

・『異端の奇才 ビアズリー展』 三菱一号館美術館(2/15~5/11)

・『桜 さくら SAKURA 2025』 山種美術館(3/8~5/11)

・『松山智一展 FIRST LAST』 麻布台ヒルズ ギャラリー(3/8~5/11)

・『春の江戸絵画まつり かっこいい油絵 司馬江漢と亜欧堂田善』 府中市美術館(3/15~5/11)

・『学習院コレクション「華族文化 美の玉手箱」』 霞会館記念学習院ミュージアム(3/14~5/17)

・『戦後西ドイツのグラフィックデザイン モダニズム再発見』 東京都庭園美術館(3/8~5/18)

・『ブラチスラバからやってきた! 世界の絵本パレード』 千葉市美術館(3/22~5/18)

・『手塚治虫「火の鳥」展』 東京シティビュー(3/7~5/25)

・『北斎×プロデューサーズ 蔦屋重三郎から現代まで』 すみだ北斎美術館(3/18~5/25)

・『相国寺展―金閣・銀閣 鳳凰がみつめた美の歴史』 東京藝術大学大学美術館(3/29~5/25)

・『1975 甦る 新橋 松岡美術館』 松岡美術館(2/25~6/1)

・『ゾフィー・トイバー=アルプとジャン・アルプ』 アーティゾン美術館(3/1~6/1)

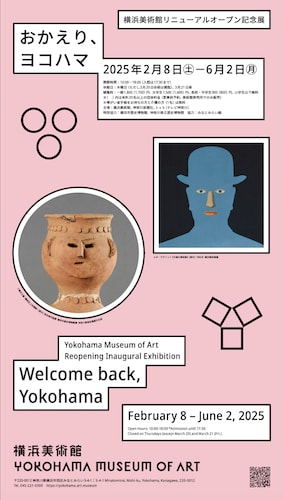

・『横浜美術館リニューアルオープン記念 おかえり、ヨコハマ』 横浜美術館(2/8~6/2)

・『民具のミカタ博覧会――見つけて、みつめて、知恵の素』 国立民族学博物館(3/20~6/3)

・『マシン・ラブ:ビデオゲーム、AIと現代アート』 森美術館(2/13~6/8)

・『鷹野隆大 カスババ―この日常を生きのびるために―』 東京都写真美術館(2/27~6/8)

・『西洋絵画、どこから見るか?―ルネサンスから印象派まで』 国立西洋美術館(3/11~6/8)

・『ヒルマ・アフ・クリント展』 東京国立近代美術館(3/4~6/15)

・『企画展「ラーメンどんぶり展」』 21_21 DESIGN SIGHT(3/7~6/15)

・『特別展「古代DNA ―日本人のきた道―」』 国立科学博物館(3/15~6/15)

・『アンゼルム・キーファー:ソラリス』 京都 二条城(3/31~6/22)

・『リビング・モダニティ 住まいの実験 1920s-1970s』 国立新美術館(3/19~6/30)

・『ミロ展』 東京都美術館(3/1~7/6)

・『ヤノベケンジ 宇宙猫の秘密の島』 ハイパーミュージアム飯能(3/1~8/31)

・『ACN ラムセス大王展 ファラオたちの黄金』 ラムセス・ミュージアム at CREVIA BASE Tokyo

(3/8~9/7)

ギャラリー

・『シュテファン・バルケンホール「good day」』 小山登美夫ギャラリー京橋(2/14~3/22)

・『第1回 BUG Art Award グランプリ受賞者個展 向井ひかり「ザ・ネイムズ・オン・ザ・ビーチ」』 BUG(2/19~3/23)

・『有楽町ウィンドウギャラリー2025』 丸の内仲通り付近の商業店舗8軒(2/28~3/23)

・『鬼頭健吾 - 和と円』 ケンジタキギャラリー六本木(2/15〜3/29)

・『江口綾音「絵具のコスモス」』 ミヅマアートギャラリー(2/26~3/29)

・『嵯峨篤「Synchronicity」』 SCAI THE BATHHOUSE(1/25~4/5)

・『第18回 shiseido art egg 大東忍展』 資生堂ギャラリー(3/5~4/6)

・『玉山拓郎個展 Intervenes / Light and Table / Sound as Time / Hole』 ANOMALY(3/15~4/12)

・『ポーラ ミュージアム アネックス展 2025―マテリアルの可能性―』ポーラ ミュージアム アネックス(3/14~4/13)

・『スペクトラム スペクトラム』 銀座メゾンエルメス(3/20~6/29)

今月は西洋美術に関する3つの展覧会をあげたいと思います。まずは東京都美術館です。『ミロ展』が開催されます。

『ミロ展』@東京都美術館(3/1~7/6)

これはスペインの画家、ジュアン・ミロの画業を、海外からの作品を交えて辿るもので、日本でのミロの回顧展としては、存命中の画家自身が協力した1966年の展覧会に並ぶ、過去最大規模の回顧展となります。

開幕しました!東京都美術館にて開催です。3月16日まではミロが生まれ育ったスペインの文化を体感できるイベント「スペイン⭐︎ミロウィーク」を開催します。詳細は公式サイトからhttps://t.co/UtagPOg258 pic.twitter.com/GHPWVL5gXi

— ミロ展 Joan Miró (@miro_tokyo2025) March 1, 2025

「星座」シリーズのうちの3点をはじめ、1920年代の「オランダの室内Ⅰ』や、晩年の『焼かれたカンヴァス2』といった代表作にも注目が集まりそうです。

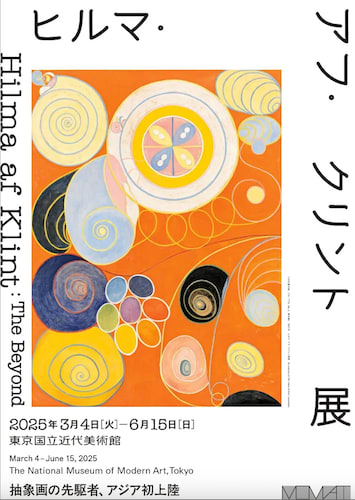

続いてはモンドリアンらに先駆け、抽象絵画を創案したといわれる画家の展覧会です。東京国立近代美術館にて『ヒルマ・アフ・クリント展』が行われます。

『ヒルマ・アフ・クリント展』@東京国立近代美術館(3/4~6/15)

スウェーデンに生まれたアフ・クリントは、神秘主義思想に傾倒すると、「5人 (De Fem)」というグループを結成して交霊術を行い、その体験を通して独自の抽象表現を生み出しました。

開幕まで📣あと4日📣#ヒルマ・アフ・クリント展 の公式図録(税込3,850円)は、彼女の全貌を日本語で紹介する初の書籍!!高さ3メートルを超える10点組の大作〈10の最大物〉を含む、本展の全出品作品約140点のカラー図版を掲載。… pic.twitter.com/71ehoS1MBw

— 【公式】ヒルマ・アフ・クリント展 (@hilmaafklint_tk) February 28, 2025

そのクリントのアジアでは初めての展覧会で、画家の存命中、また死後も長くほとんど展示されることのなかった約140点の作品が公開されます。

ストックホルム近代美術館からスタートした回顧展(2013年)では100万人以上を動員したほか、グッゲンハイム美術館 (2018年)で開催された回顧展でも60万人以上の動員を記録しただけに、いよいよ日本でもクリントの芸術へのムーブメントが起こるかもしれません。

最後はユニークな切り口によって西洋絵画の歴史を辿る展覧会です。国立西洋美術館にて『西洋絵画、どこから見るか?―ルネサンスから印象派まで』、略称「どこみる」展が開かれます。

『西洋絵画、どこから見るか?―ルネサンスから印象派まで』@国立西洋美術館(3/11~6/8)

これはサンディエゴ美術館と国立西洋美術館のコレクションを組み合わせ、「作品をどのように見ると楽しめるか」という観点から、ルネサンスから19世紀末までの美術史を紹介するもので、サンディエゴ美術館コレクション全49点は日本で初めての公開となります。

どこ見る👓鑑賞② vs静物画キャベツやメロンを厳粛な雰囲気で配置した、スペインの静物画ボデゴンの先駆者サンチェス・コターン。一方、左右対称な構図に装飾的な華やかさを加えたバン・デル・アメンの作品。2人の世代交代、どう見ますか?お得な前売券を販売中 🎫https://t.co/i8oNGCoVjH pic.twitter.com/EiI7sggvxR

— 西洋絵画、どこから見るか?―ルネサンスから印象派まで (@dokomiru2025) February 15, 2025

スペインからの植民者によって築かれた町に由来し、スペイン美術が充実しているのも特徴で、エル・グレコ、スルバラン、 ムリーリョ、ソローリャらの名品も楽しむことができます。

2月は久々に少し遠出をして、香川県の四国村ミウゼアムと徳島県の大塚国際美術館などを巡ってきました。またどこかの媒体などでみどころをご紹介できればと思います。

ブログは不定期での更新となります。今月もどうぞよろしくお願いします。

2025年2月に見たい展覧会【DIC川村記念美術館 1990–2025/サルバドール・ダリ/おかえり、ヨコハマ】

展覧会

・『恵比寿映像祭2025 Docs ―これはイメージです―』 東京都写真美術館(1/31〜2/16)

・『川崎祐 わたしの知らない場所の名前』 横浜市民ギャラリーあざみ野(1/25~2/23)

・『HAPPYな日本美術―伊藤若冲から横山大観、川端龍子へ』 山種美術館(12/14~2025/2/24)

・『小西真奈 Wherever』 府中市美術館(12/14~2025/2/24)

・『LIFE SCAPER in SAITAMA ARTS THEATER』 彩の国さいたま芸術劇場(1/21~2/24)

・『読み解こう!北斎も描いた江戸のカレンダー』 すみだ北斎美術館(12/18~2025/3/2)

・『瑞祥(ずいしょう)のかたち』 皇居三の丸尚蔵館(1/4~3/2)

・『開館記念展 Ⅱ 琳派から近代洋画へ―数寄者と芸術パトロン 即翁、酒井億尋』 荏原 畠山美術館(1/18~3/16)

・『生誕120年 宮脇綾子の芸術 見た、切った、貼った』 東京ステーションギャラリー(1/25~3/16)

・『企画展 花器のある風景』 泉屋博古館東京(1/26~3/16)

・『仏教美学 柳宗悦が見届けたもの』 日本民藝館(1/12~3/20)

・『ル・コルビュジエ 諸芸術の綜合 1930-1965』 パナソニック汐留美術館(1/11~3/23)

・『武士の姿・武士の魂』 大倉集古館(1/28~3/23)

・『生誕190年記念 豊原国周』 太田記念美術館(2/1~3/26)

・『MOTアニュアル2024 こうふくのしま』 東京都現代美術館(12/14~2025/3/30)

・『坂本龍一 | 音を視る 時を聴く』 東京都現代美術館(12/21~2025/3/30)

・『円空仏』 三井記念美術館(2/1~3/30)

・『片桐石州の茶』 根津美術館(2/22~3/30)

・『DIC川村記念美術館 1990–2025 作品、建築、自然』 DIC川村記念美術館(2/8~3/31)

・『堀内誠一展 FASHION・FANTASY・FUTURE』 PLAY! MUSEUM(1/22~4/6)

・『生誕120周年 サルバドール・ダリ―天才の秘密―』 横須賀美術館(2/8~4/6)

・『没後120年 エミール・ガレ:憧憬のパリ』 サントリー美術館(2/15~4/13)

・『新版画—風景画の変遷』 川崎浮世絵ギャラリー(2/15~4/20)

・『近藤亜樹:我が身をさいて、みた世界は』 水戸芸術館現代美術ギャラリー(2/15~5/6)

・『メキシコへのまなざし』 埼玉県立近代美術館(2/1~5/11)

・『異端の奇才 ビアズリー展』 三菱一号館美術館(2/15~5/11)

・『1975 甦る 新橋 松岡美術館』 松岡美術館(2/25~6/1)

・『横浜美術館リニューアルオープン記念 おかえり、ヨコハマ』 横浜美術館(2/8~6/2)

・『マシン・ラブ:ビデオゲーム、AIと現代アート』 森美術館(2/13~6/8)

・『鷹野隆大 カスババ―この日常を生きのびるために―』 東京都写真美術館(2/27~6/8)

ギャラリー

・『Made in 青森 −自然と歴史の交差点』 OMOTESANDO CROSSING PARK(1/24〜2/24)

・『原田裕規個展 夢と影』 ANOMALY(2/1〜3/1)

・『坪本知恵、林樹里 うつろの疏水を眺めたとき』 YUKIKOMIZUTANI(2/8〜3/1)

・『トレヴァー・ヤン、毛利悠子 帰ってきたやまびこ』 Yutaka Kikutake Gallery Kyobashi(1/24~3/8)

・『ポーラ ミュージアム アネックス展 2025―軌跡ルーツを辿る―』 ポーラ ミュージアム アネックス(2/7〜3/9)

・『来たる世界2075 テクノロジーと崇高』 GYRE GALLERY(2/11〜3/16)

・『シュテファン・バルケンホール「good day」』 小山登美夫ギャラリー京橋(2/14〜3/22)

・『第1回 BUG Art Award グランプリ受賞者個展 向井ひかり「ザ・ネイムズ・オン・ザ・ビーチ」』 BUG(2/19〜3/23)

・『有楽町ウィンドウギャラリー2025』 丸の内仲通り付近の商業店舗8軒(2/28~3/23)

・『書藝問道 ブックデザイナー 呂敬人の軌跡』 ギンザ・グラフィック・ギャラリー(2/12~3/27)

・『嵯峨篤「Synchronicity」』 SCAI THE BATHHOUSE(1/25~4/5)

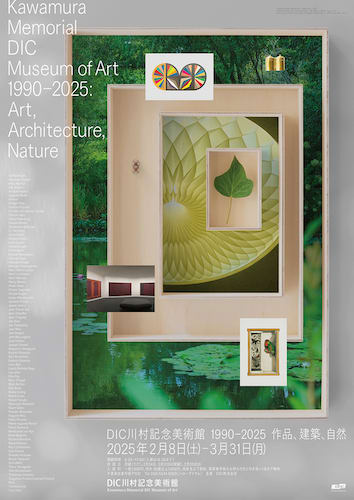

まずは佐倉での34年の活動に一定の区切りとなる展覧会です。DIC川村記念美術館にて『DIC川村記念美術館 1990–2025 作品、建築、自然』が行われます。

『DIC川村記念美術館 1990–2025 作品、建築、自然』@DIC川村記念美術館(2/8~3/31)

これは規模を大幅に縮小し、都内への移転が決まったDIC川村記念美術館による過去最多のコレクション展で、屋外の庭園と館内の全ての展示室を用いて、約180点の作品が展示されます。

DIC川村記念美術館1990–2025

— DIC川村記念美術館 (@kawamura_dic) January 29, 2025

作品、建築、自然 🖼️ 🏰 🌳

2/8(土)からの展示では、企画展示室を含む全館を使用して、コレクションの流れを漏れなくご紹介します。作品数は過去最多となる約180点。105室では、ジョゼフ・コーネルの作品全17点を展示予定です。開幕まであと10日です。 pic.twitter.com/6OgzfWqxPW

「ロスコ・ルーム」をはじめとした世界的とも言える同館のコレクションを、作品に合わせて設計された展示室にてまとめて鑑賞できる最後の機会となります。

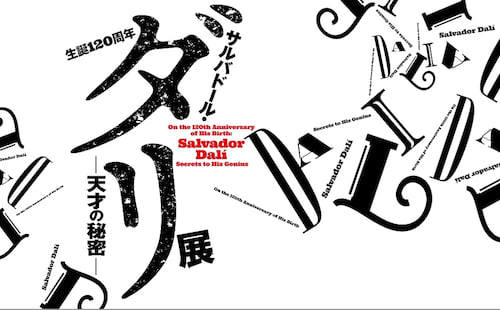

続いては生誕120周年を迎えた芸術家、サルバドール・ダリの回顧展です。横須賀美術館にて『生誕120周年 サルバドール・ダリ―天才の秘密―』が開催されます。

『生誕120周年 サルバドール・ダリ―天才の秘密―』@横須賀美術館(2/8~4/6)

ここでは世界屈指のダリ・コレクションを形成する諸橋近代美術館の所蔵品を中心に、ダリの生涯を追いつつ、特に渡米以降の活動も紹介するもので、油彩や素描、彫刻のほか、他のシュルレアリスムなど約120点の作品が展示されます。

先週末は大分県立美術館さんでのダリ展最終日。当館スタッフもお邪魔して貴重な集合写真撮影に混ぜていただきました。

— 諸橋近代美術館 (@dali_morohashi) January 24, 2025

大分県立美術館さんいいところ!大分いいところ!寂しいですが、こちらを後にして横須賀へ・・・

2月8日からは横須賀美術館さんでダリ展が始まります。 https://t.co/FegvTvwO3P

昨年に諸橋近代美術館にてスタートし、大分県立美術館などでも行われた全国巡回展で、関東での開催は横須賀美術館のみとなります。

大規模改修工事を終え、昨年11月に一部開館していた横浜美術館が、この2月に全館オープンします。横浜美術館にて『横浜美術館リニューアルオープン記念 おかえり、ヨコハマ』が開かれます。

『横浜美術館リニューアルオープン記念 おかえり、ヨコハマ』@横浜美術館(2/8~6/2)

\2025年2月8日開幕!/

— 横浜美術館 | Yokohama Museum of Art (@yokobi_tweet) November 12, 2024

横浜美術館リニューアルオープン記念展「おかえり、ヨコハマ」の詳細を発表しました。

横浜美術館は2025年2月8日いよいよ全館オープンを迎えます。館長 蔵屋美香自らが企画した展覧会、開幕まで楽しみにお待ちください!https://t.co/GYOyUCravm pic.twitter.com/wwe1vwgfjP

ここでは「横浜」をキーワードに、開港以前から2010年以降の作品までを展示するもので、同時開催のコレクション展では、休館中に収蔵された新たな作品も公開されます。

今月は先月見逃した展覧会を優先にしながら、無理のない範囲にて見ていきたいと思います。

しばらくブログは不定期での更新となります。それでは今月もどうぞよろしくお願いします。

2025年1月に見たい展覧会【パウル・クレー展/大覚寺/古代エジプト】

展覧会

・『眠れよい子よ よい子の眠る/ところ』 神奈川県民ホールギャラリー(12/15〜2025/1/25)

・『博物館に初もうで』 東京国立博物館(1/2~1/26)

・「江戸メシ』 太田記念美術館(1/5~1/26)

・『へびの憩う空き地』 慶應義塾ミュージアム・コモンズ (1/9~2/7)

・『ひとを描く / ジャム・セッション 石橋財団コレクション×毛利悠子—ピュシスについて』 アーティゾン美術館(11/2~2025/2/9)

・『古筆切』 根津美術館(12/21~2025/2/9)

・『豊原国周展』 川崎浮世絵ギャラリー(1/5~2/9)

・『絵画のゆくえ2025』 SOMPO美術館(1/18~2/11)

・『川崎祐 わたしの知らない場所の名前』 横浜市民ギャラリーあざみ野(1/25~2/23)

・『特別展「鳥 ~ゲノム解析で解き明かす新しい鳥類の系統~」』 国立科学博物館(11/2~2025/2/24)

・『HAPPYな日本美術―伊藤若冲から横山大観、川端龍子へ』 山種美術館(12/14~2025/2/24)

・『小西真奈 Wherever』 府中市美術館(12/14~2025/2/24)

・『LIFE SCAPER in SAITAMA ARTS THEATER』 彩の国さいたま芸術劇場(1/21〜2/24)

・『読み解こう!北斎も描いた江戸のカレンダー』 すみだ北斎美術館(12/18~2025/3/2)

・『瑞祥(ずいしょう)のかたち』 皇居三の丸尚蔵館(1/4~3/2)

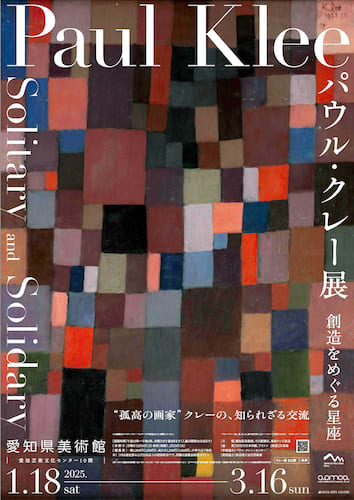

・『パウル・クレー展』 愛知県美術館(1/18~3/16)

・『開館記念展 Ⅱ 琳派から近代洋画へ―数寄者と芸術パトロン 即翁、酒井億尋』 荏原 畠山美術館(1/18~3/16)

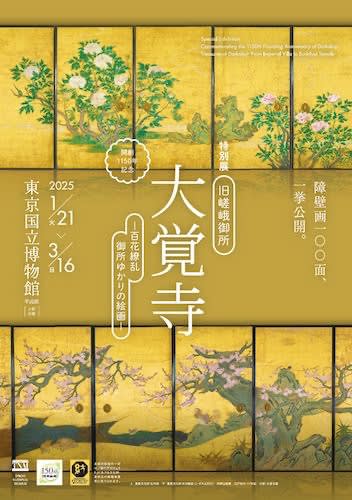

・『開創1150年記念 特別展「旧嵯峨御所 大覚寺 -百花繚乱 御所ゆかりの絵画-」 東京国立博物館(1/21~3/16)

・『生誕120年 宮脇綾子の芸術 見た、切った、貼った』 東京ステーションギャラリー(1/25~3/16)

・『企画展 花器のある風景』 泉屋博古館東京(1/26~3/16)

・『仏教美学 柳宗悦が見届けたもの』 日本民藝館(1/12~3/20)

・『ル・コルビュジエ 諸芸術の綜合 1930-1965』 パナソニック汐留美術館(1/11~3/23)

・『今津景 タナ・アイル』 東京オペラシティ アートギャラリー(1/11~3/23)

・『はじまりの感覚』 アーツ前橋(1/25~3/23)

・『武士の姿・武士の魂』 大倉集古館(1/28~3/23)

・『MOTアニュアル2024 こうふくのしま』 東京都現代美術館(12/14~2025/3/30)

・『坂本龍一 | 音を視る 時を聴く』 東京都現代美術館(12/21~2025/3/30)

・『雨宮庸介展|まだ溶けてないほうのワタリウム美術館』 ワタリウム美術館(12/21~2025/3/30)

・『堀内誠一展 FASHION・FANTASY・FUTURE』 PLAY! MUSEUM(1/22~4/6)

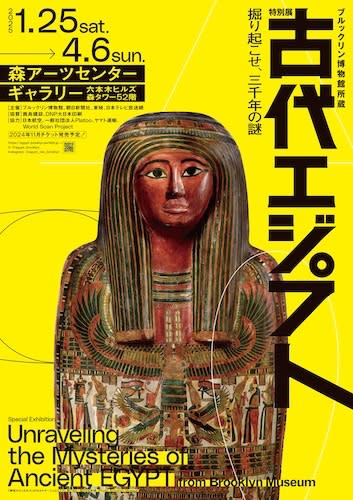

・『ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト』 森アーツセンターギャラリー(1/25~4/6)

・『玉山拓郎』 豊田市美術館(1/18~5/18)

ギャラリー

・『美を疑え-資生堂クリエイティブ展-』 資生堂ギャラリー(1/11~1/26)

・『髙山陽介 個展「かえり」』 ANOMALY(12/14~2025/1/18)

・『ミスマルノタマ - 神聖幾何学 Flower of Life -』 GYRE GALLERY(12/7~2025/1/26)

・『倉田悟「あさをまつよる」』 小山登美夫ギャラリー京橋(12/20~2/1)

・『菊地敦己 グラフィックデザインのある空間』 ギンザ・グラフィック・ギャラリー(12/10~2025/2/1)

・『曽根裕|石器時代最後の夜「今日の3つの話」』 ミヅマアートギャラリー(1/15~2/15)

・『嵯峨篤「Synchronicity」』 SCAI THE BATHHOUSE(1/25~4/5)

まずは西洋美術です。『パウル・クレー展』が愛知県美術館にて開かれます。

『パウル・クレー展』@愛知県美術館(1/18~3/16)

これはスイスのパウル・クレー・センターとの学術協力のもと、各内外の美術館より50点以上の作品にてクレーの画業をたどるもので、あわせてカンディンスキーやマルクといったクレーと関わりのあった画家の作品も紹介されます。

🌈パリの色彩🌈#クレー はフランスの同時代の美術への関⼼を強め、特にドローネーの描く⾳楽のような抽象性を賞賛していました👏チュニジアから戻った直後にクレーが描いた作品は、まさにドローネーの作品を想起させます👀#パウル・クレー展https://t.co/q2ql3ZVYJm pic.twitter.com/gO5EDD6Jph

— 【公式】パウル・クレー展 創造をめぐる星座 (@klee_exhn) December 27, 2024

クレーの大規模展といえば2011年に東京国立近代美術館でも開かれましたが、今回の全国3巡回(*)のクレー展においても画家の魅力に触れる良い機会となりそうです。*兵庫県立美術館(3月29日〜5月25日)、静岡市美術館(6月7日〜8月3日)にて開催予定。

続いては日本美術です。東京国立博物館にて特別展『旧嵯峨御所 大覚寺 -百花繚乱 御所ゆかりの絵画-』が開催されます。

『開創1150年記念 特別展「旧嵯峨御所 大覚寺 -百花繚乱 御所ゆかりの絵画-」』@東京国立博物館(1/21~3/16)

ここでは大覚寺の開創1150年を迎えるに先立ち、同寺に伝わるさまざまな寺宝を公開するもので、狩野山楽の代表作として重要な障壁画のほか、歴代天皇の書や平安時代後期の明円作「五大明王像」などの密教美術の名品も紹介されます。

【公式X開設】開創1150年記念 特別展「旧嵯峨御所 大覚寺 -百花繚乱 御所ゆかりの絵画-」は2025年1月21日から3月16日まで、上野の東京国立博物館で開催します✨本展では、真言宗大覚寺派大本山・大覚寺(京都市右京区)に伝わる寺宝をご紹介します。公式サイトhttps://t.co/6N6hi3kRvL pic.twitter.com/8EzbuCuSwa

— 開創1150年記念 特別展「旧嵯峨御所 大覚寺 -百花繚乱 御所ゆかりの絵画-」 (@daikakuji2025) September 6, 2024

通常非公開の重要文化財「正寝殿(客殿)」のうち、歴代門跡の執務室であった「御冠の間」の再現展示や、清和源氏に継承された「兄弟刀」(大覚寺蔵:薄緑〈膝丸〉、北野天満宮蔵:鬼切丸〈髭切〉)が京都以外で初めて揃う展示などにも注目が集まりそうです。

ラストは古代エジプトに関する展覧会です。森アーツセンターギャラリーにて『ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト』が行われます。

『ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト』@森アーツセンターギャラリー(1/25~4/6)

これはアメリカ最大規模の古代エジプト美術コレクションを有するブルックリン博物館より、彫刻、棺、宝飾品、土器、パピルス、そして人間やネコのミイラなど約150点の考古遺物を紹介するもので、気鋭のエジプト考古学者で本展の監修を務める河江肖剰による最新のピラミッドの調査研究の成果も公開されます。

親が子に就かせたい職業No.1(古代エジプト)の「書記」📝本作の中央にも長いパレットを持ち、座った姿で描かれています。近年、出土した書記たちの骨からは、現代の会社員と同じく腰痛や肩凝りに悩まされていたことが判明しています💼#古代エジプト展 #掘り起こせ三千年の謎 #六本木エジプト pic.twitter.com/arXoGRBFly

— ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト (@egypt_brooklyn) January 6, 2025

*静岡県立美術館(予定):2025年4月19日〜6月15日、豊田市博物館:2025年6月28日〜9月7日ほか各地へと巡回予定

Penオンラインに今年上半期に見ておきたい展覧会の情報について寄稿しました。

Penが選んだ、2025年前半の注目展覧会5選!https://t.co/BpwmfGApsK

— Pen Magazine (@Pen_magazine) January 7, 2025

Penが選んだ、2025年上半期「必見の展覧会」5選|Pen Online

それでは今月もどうぞよろしくお願いいたします。

謹賀新年 2025

今年も皆さまにとって素晴らしい一年になりますよう、心からお祈り申し上げます。

『胆松に白蛇』 渓斎英泉筆 江戸時代・19世紀 東京国立博物館

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-10569-6310?locale=ja)

年明けから東京と近郊で新たに開幕する展覧会は以下の通りです。(25日まで)

『博物館に初もうで』 東京国立博物館(1/2~1/26)

『瑞祥のかたち』 皇居三の丸尚蔵館(1/4〜3/2)

『江戸メシ』 太田記念美術館(1/5〜1/26)

『豊原国周展』 川崎浮世絵ギャラリー(1/5〜2/9)

『へびの憩う空き地』 慶應義塾ミュージアム・コモンズ(1/9〜2/7)

『ル・コルビュジエ 諸芸術の綜合 1930-1965』 パナソニック汐留美術館(1/11〜3/23)

『今津景 タナ・アイル』 東京オペラシティ アートギャラリー (1/11〜3/23)

『仏教美学 柳宗悦が見届けたもの』 日本民藝館(1/12〜3/20)

『絵画のゆくえ2025』 SOMPO美術館(1/18〜2/11)

『開館記念展 Ⅱ 琳派から近代洋画へ―数寄者と芸術パトロン 即翁、酒井億尋』 荏原 畠山美術館(1/18〜3/16)

『開創1150年記念 特別展「旧嵯峨御所 大覚寺 -百花繚乱 御所ゆかりの絵画-」 東京国立博物館(1/21〜3/16)

『堀内誠一展 FASHION・FANTASY・FUTURE』 PLAY! MUSEUM(1/22〜4/6)

『川崎祐 わたしの知らない場所の名前』 横浜市民ギャラリーあざみ野(1/25〜2/23)

『ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト』 森アーツセンターギャラリー(1/25〜4/6)

お正月はいかがお過ごしでしょうか。私は昨年末に体調を崩してしまいました。よってお休みの間はなるべく外出を控えて、来週以降から本格的に展覧会巡りをスタートできればと思っています。

今年もSNSやブログをはじめ、いくつかのメディアにて展覧会の情報などを発信していくつもりです。引き続きお付き合いくだされば幸いです。

それでは「はろるど」をどうぞよろしくお願いいたします。

| « 前ページ |