2013.4.10(水)曇り、雨

紹介した他にも多くの方言や物の名前が出てくる。沖縄のような離島や隔絶された山間部に残された言葉は元来の日本の言葉がそのまま残っているのだと思う。そういう意味で秋山郷の言葉は興味深いが、風俗、習慣といったものも同様に現在では消えてしまったものを残しているのでは無いかと思う。

気になることがいくつかあるので紹介しよう。

「次兄富作の死と死者の埋葬」という項で秋山での葬制のことが詳しく書かれている。葬制はその地の民俗を端的に表していると言われる。

書かれている葬制はそう変わったものではなく、もちろん当時は土葬である。ところが土市(現十日町市)の病院で死亡したので、遺体を運ぶことができずその地で火葬することになる。その火葬はいわゆる荼毘なんだが、薪をたくさん積んでその上に棺を置きさらに藁をいっぱい積み、火の粉が飛ばないようにムシロをかけるという方法なのである。これはいわゆる藁葬(こうそう)というものの名残のようである。葬制について多くの書物を読んだが、藁葬については知らなかった。

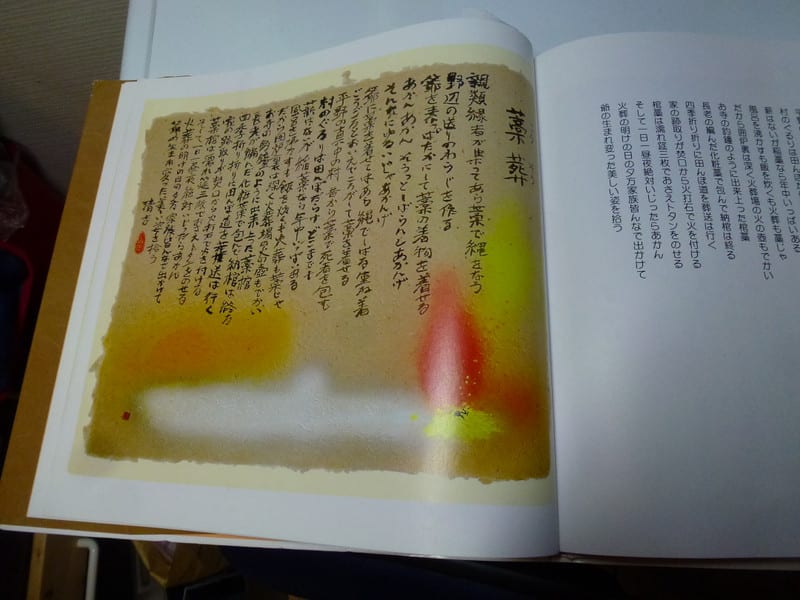

それを知ったのは福井の農民詩人山田清吉氏の詩集「「べと」から「だんだんたんぼ」より」の中の藁葬という詩を読んだときである。詩といえども藁葬の方法が詳しく書かれている。薪を使うことなく藁ばかりで燃やしていることも驚きだ。この葬法が福井あるいは十日町付近にあったようだ。

詩集の絵は渡辺淳(すなお)さんが描かれている。

もう一つは加持祈祷のことである。

ニライ堂(如来堂)のニライ様とイモジイがそれに当たると言うことだ。イモジイというのは鋳物師のことで、厳密には鋳掛けを生業にしているじいさまのことであるが、そのジーチャンが発明の人(器用な人)で神主の代理ができたということである。これは単に偶然のことだとは思うのだが、なぜ気になるかと言えば以前に製鉄に携わる人が祈祷師を兼ねているという文を何かで読んだからである。それはヒッタイトだかタタールだか西洋のどこかの国のことだったかと思うのだが、日本でもこういう風習があったのかもと思わせる文でもある。おわり

【晴徨雨読】196日目(2007.4.10)下関~山口

下関は歴史的な要素が多く、もっともらしい遺跡や名所も多いがあまりおもしろくない。おもしろいのは床屋発祥の地である。由来の石碑があり床の間のある店だったので屋号が床屋で全国に広まったとある。個人名も出ておりもっともらしい話だが、語源辞典では、江戸時代の髪結いが床店(移動のできる出店)で仕事をしていたからという風に書かれている。下関の床屋は鎌倉時代だと言うが、果たして?

床屋発祥の地(下関市)

【今日のじょん】じょんが初物に弱いのは恒例で、特に食べ物は食わず嫌いなところがある。中尾さんにいただいたワンドルチェなどというバーモントなおやつもすぐには食べない。何とも神妙な顔をしてくちゃくちゃしていたが、結構気に入ってパクパク食べ始めた。

オイピ~

【作業日誌 4/10】

芝生広場の草刈り、草抜きでは間に合わなく立ってきた。

庭中の西洋タンポポ、イヌノフグリ退治

げに恐ろしき西洋タンポポ。