ヒロ君が、「とくつめ」をはじめた。

7~11手なので、普段の練習には丁度良い手数であるが、難問もあり楽しめる内容になっている。

8月のバロー大会の前日に、初めて一部の問題を出してみたが、手も足ものダルマさんでしたが、前回の教室では少し苦労したものの、解いてしまった。

こういう問題は、空間認識能力が無いと苦労する。

全部解いたら、三段は保障すると言ってはみたが、おそらく大丈夫でしょう。

序盤は定跡書を読めば身に付くし、終盤は難度の高いものを根気に解けば強くなるが、中盤力となると実戦回数に恵まれない田舎は困ってしまう。

倶楽部24も良いが、出来れば持ち時間15分で行って欲しい。

後は将棋ソフトの有効利用だが、上手く自分がコントロールして使わないと、パソコン・ゲームに化してしまう恐れがある。

なにせ、小学生なのですからね。

でも、上手く使えればアマ高段者の先生が、毎日無料でレッスンしてくれるのと同じ効果があると思う。

効果を出すラーニング方法を考えるのが、こちらの仕事になるが柳の下に鰻はいるだろうか。

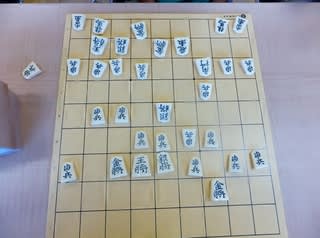

こちら章道先生の作品。

この先生、綺麗な手筋があるので、お好みなのだが、それなりに難しい。

最近は力攻めをやめて、問題が語り掛けている声を聞く事から始めている。

3三に香車が居るので、どこかで動いて王手の一手があると聞こえて来た。

それを実現するには竜を動かす事からで、上に逃げればの2通りを読み潰してから本線に入る。

角があるので、合駒効かずがあるなと観てたら、答えが自ずからやって来た。

こちらは、持ち駒が多いので盤上の駒より、持駒使うのだろうと観ていると王手の種類が限定される。

角から入ったら打ち歩詰になったので、自分の駒の力を弱くする手を考えてたら、これも自然に答えがやって来た。

伊藤果先生の場合は、別の視点から観て行く事にしてる。

あの先生の作品は、変な場所で詰む事多いですからね。

レディース3人組(コトノ・ヒマリ・ミュー)さんは、楽しく毎回参加してくれるが、対戦となると負けたくないのか好まないので、確実に勝てる諏訪(管理人)との対戦が良いらしい。

お稽古事だと思えば、それはそれで可なのでしょう。

てなこともあって、先手なら確実に組める美しいクローズド四間飛車の登場となった。

8枚で棒銀の理論しか知らないので、四間飛車でも使えるように局面を誘導して、紛れを作らないようにして勝ってもらう。

確実に寄せられるようになれば、途中に紛れを入れて、それも打破すれば1筋&4筋と両天秤で破る芸を取得できれば、大会出られるバージョンくらいにはなるだろうか。

負ける技術が、これから問われる事になりそう。