暴力被害者を支援する女性たち ドイツ③ 人権教育の一環に

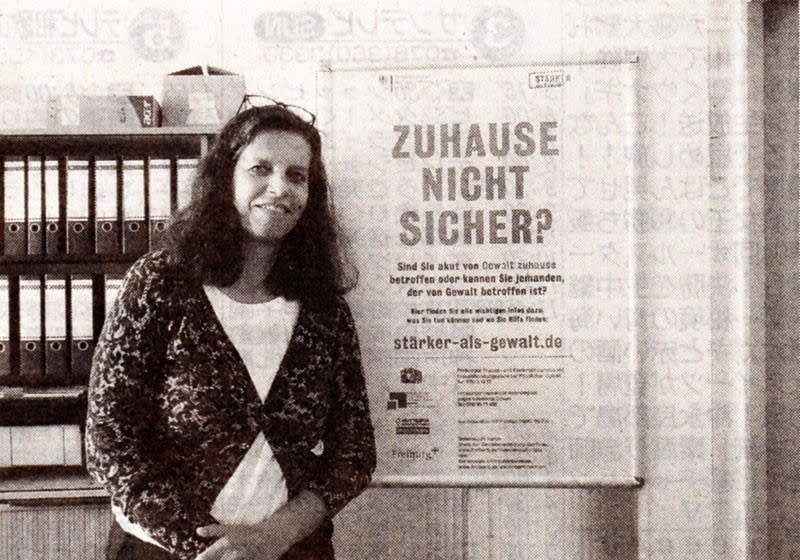

「女性への暴力問題は常に隠ぺいされ、語るのは時にタブーとされてしまう」―。フライブルク市を拠点に活動する人権擁護団体「メンシェンレヒテ3000」のグドルン・ビッペルさん(57)は「問題を可視化し、人々の意識を変えていくことが、暴力根絶につながる」と語ります。

メンシェンレヒテはドイツ語で人権を意味し女性への暴力は人権問題だと位置づけて暴力根絶に向けた活動をしています。毎年、市内で11月25日の「女性に対する暴力撤廃国際デー」から12月10日の「国際人権デー」まで、「女性への暴力に反対する16日間」のキャンペーンを行っています。

グドルン・ビッペルさん(桑野白馬撮影)

スイスに倣って

スイスで暴力防止をめざす16日間の取り組みが行われていると知り、市でも取り組めないかと模索したのが始まりです。

市内の関係団体に協力を要請し、10ほどのグループをつくり会合を重ね、2012年からキャンペーン活動をしています。

期間中、DV被害者の支援団体や自治体と協力し、暴力反対のポスター作製・展示や移民・難民の女性の保護のあり方を協議する会合を開きます。DV支援の現状や課題を報告するパネルディスカッションや、講師を招いて女性が身を守る護身術の教室も開きます。

「一人ひとりがあらゆる種類の暴力が許容されないと認識する必要がある。被害を受けたのは『あなたのせいではない』との共通認識が大切だ」。暴力の被害者が恥ずかしさや無力感から閉じこもってしまいがちになることを防ぎ、声を上げられる社会の実現を目指します。

フライブルク市内で行われた女性への暴力に反対するデモの様子(ビッペルさん提供)

市全体巻き込む

ビッペルさんは「女性への暴力は、女性の人権を軽視することで起こる」と話し、この問題を人権教育の一環として取り入れることが必要だと指摘します。「すべての人が性差にかかわらず平等だと子どもの時から教わるのが大事だ」

暴力根絶には粘り強い取り組みが必要だと強調するビッペルさんは、あきらめないことが大切だと繰り返します。「社会は少しずつ変わっていく。市全体を巻き込んだ活動を続けて、女性が安心できる社会の実現を目指したい」

(フライブルク=桑野白馬)(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2021年8月17日付掲載

「一人ひとりがあらゆる種類の暴力が許容されないと認識する必要がある。被害を受けたのは『あなたのせいではない』との共通認識が大切だ」

「女性への暴力は、女性の人権を軽視することで起こる」

「すべての人が性差にかかわらず平等だと子どもの時から教わるのが大事だ」

あきらめないことが大切だとも。

「女性への暴力問題は常に隠ぺいされ、語るのは時にタブーとされてしまう」―。フライブルク市を拠点に活動する人権擁護団体「メンシェンレヒテ3000」のグドルン・ビッペルさん(57)は「問題を可視化し、人々の意識を変えていくことが、暴力根絶につながる」と語ります。

メンシェンレヒテはドイツ語で人権を意味し女性への暴力は人権問題だと位置づけて暴力根絶に向けた活動をしています。毎年、市内で11月25日の「女性に対する暴力撤廃国際デー」から12月10日の「国際人権デー」まで、「女性への暴力に反対する16日間」のキャンペーンを行っています。

グドルン・ビッペルさん(桑野白馬撮影)

スイスに倣って

スイスで暴力防止をめざす16日間の取り組みが行われていると知り、市でも取り組めないかと模索したのが始まりです。

市内の関係団体に協力を要請し、10ほどのグループをつくり会合を重ね、2012年からキャンペーン活動をしています。

期間中、DV被害者の支援団体や自治体と協力し、暴力反対のポスター作製・展示や移民・難民の女性の保護のあり方を協議する会合を開きます。DV支援の現状や課題を報告するパネルディスカッションや、講師を招いて女性が身を守る護身術の教室も開きます。

「一人ひとりがあらゆる種類の暴力が許容されないと認識する必要がある。被害を受けたのは『あなたのせいではない』との共通認識が大切だ」。暴力の被害者が恥ずかしさや無力感から閉じこもってしまいがちになることを防ぎ、声を上げられる社会の実現を目指します。

フライブルク市内で行われた女性への暴力に反対するデモの様子(ビッペルさん提供)

市全体巻き込む

ビッペルさんは「女性への暴力は、女性の人権を軽視することで起こる」と話し、この問題を人権教育の一環として取り入れることが必要だと指摘します。「すべての人が性差にかかわらず平等だと子どもの時から教わるのが大事だ」

暴力根絶には粘り強い取り組みが必要だと強調するビッペルさんは、あきらめないことが大切だと繰り返します。「社会は少しずつ変わっていく。市全体を巻き込んだ活動を続けて、女性が安心できる社会の実現を目指したい」

(フライブルク=桑野白馬)(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2021年8月17日付掲載

「一人ひとりがあらゆる種類の暴力が許容されないと認識する必要がある。被害を受けたのは『あなたのせいではない』との共通認識が大切だ」

「女性への暴力は、女性の人権を軽視することで起こる」

「すべての人が性差にかかわらず平等だと子どもの時から教わるのが大事だ」

あきらめないことが大切だとも。