本日は3年生のクラスでの読み聞かせ当番でした。

最初に読んだのはこの絵本。

前回は2019年にやはり3年生のクラスで読んでました。

何度読んでもおもしろいですね。

蝶ネクタイで行商をする帽子売りのおじさん。

帽子はたったの50円。そして売り物の帽子を

全部高く積んで背筋を伸ばして歩いていくのですから(笑)。

おじさんの真似をしているだけのサルも憎めない

かわいらしさ‥。

「ツー ツー ツー」という精一杯のサル語(?)を

サルの気持ちになって読みました。

もっと小さい子だと、サルがおじさんの真似をしている

ことになかなか気づかないと思うので、3年生くらいが

ちょうどよい年ごろなのだと思いました。

組み合わせて読む本も、今年度はほぼ決まっていて。

2冊目はこちらを読みました。

教室で呼んだのは初めてでした。

最初に動物の子どもが出てきて、次のページでは

親子の様子が描かれる、繰り返しもの。

3年生は簡単にどれも当てることができて、教室の中は

盛り上がります(笑)。

(真ん中あたりにバイソンが出てきて、さすがにそれを

当てた子はいませんでした)

来週は2年生のクラスへ行く予定です。

先週の金曜日から、今年度の小学校での読み聞かせが

始まりました。

学校側からの要望で、今年度はどの学年も回数が増え、

9回づつの日程が組まれています。こんなにあるのは

もしかしたら今までの中で一番多いかも‥。

クラスも平均5クラスで、最低でも10名の読み手が必要

となるので、皆勤賞目指して今年度もがんばろうと

思います。

娘が小学2年の時から始まったボランティア活動なので、

今年で結成20年!当時小学生だった子の中には、もう

自分の子どもに絵本読んであげている子もいるかも、と

思うと、なんだかくすぐったいような気持ちになりますねー。

ま、そんな感じで始まった1回目。私は6年生のクラスで

絵本1冊と、言葉遊びの本を読みました。

前回読んだのは2019年、という記録が残っていて、

その時に6度目と書いてあったので、今回で教室で

この絵本を読んだのは7度目、ということになります。

モノクロの絵に縦書きで、とても地味ですが、

しみじみとよいお話ですよね。。

ふぇるじなんどの幸せが永久に続くことを願って

やみません。

もう1冊の『それほんとう?』

2014年に3年生、2011年に2年生のクラスで読んだことが

ありましたが、今回は、最初から「6年生で読む」と

全体のリスト上で決まっていました。

五十音すべてにそれぞれ、「ほんとうなの??」と

思わず言いたくなるような、ナンセンスな話で構成されて

いる言葉遊び絵本‥今回6年生のクラスで読んでみて、

なるほど、高学年向けの選書だなーと感じました。

耳から入る言葉を自分の頭の中で思い描いてはじめて、

「はるほど~おもしろい」と感じられるものなので。

私は、【は】を読んでみました。

はにかみやで はれがましいことのきらいははちと

はわいから はいからな はれぎをきた

はえのはなよめ のはなしです(笑)。

今日は、今年度最後の読み聞かせ当番でした。

3月は今日一回だけなのですが、そんな日に限って

雪予報は的中し、起きたら積もってました。

(まあ出かける時には止んでたのでよかったのですが‥。)

5年生の教室で読む絵本は『ロバのシルベスターとまほうのこいし』

14分はかかる長い絵本なので、高学年用ですね。昨年も2月に

5年生のクラスで読んでました。

図書館で借りたので、今回もこちらの旧本を読みました。

担任の男性の先生も、児童と同じように教室の床に座って

聴いていてくれて‥その光景はやっぱりいいなあと思いました。

(先生によっては児童の後ろに立ったままだったり、

自分の机でテストの採点?しながらの方もいます‥)

なんか、一体感が生まれるというか、同じ場所と時間を

共有している感じが強まりますねー。

「共有」とか、難しくしなくても、一緒に楽しんでおくと、

その後も楽しみは続きますものね‥あらすじとか感想言い合ったり。

(大きくなっても‥、映画やドラマでもいいし、音楽だって。)

ちょっと読み聞かせの感想からはずれましたが、そんなことを

思った最終日でした。

来年度も、開始時間に間に合わせるために早起きしなければ!

のプレッシャーすらも楽しみつつ(笑)、続けていこうと思っています。

先週の金曜日16日は、2年生のクラスでの

読み聞かせ当番でした。

昨年も同じ頃に読んだこの絵本

「知ってる?読んだことある??」の問いに

手を挙げたのはひとりかふたりだったような。

「じゃあ、おなかのかわってなんだか知ってる?

触ってみて」と言ってみると、ほとんどの2年生は

自分のおなかあたりを指したり、シャツをめくったり。

こういうなんでもない問いかけで、教室の空気が

和んだりします(笑)。

表紙絵で、しゃれた帽子をかぶっているねこですが

食いしん坊で気が短くて、友だちのおうむをぺろりと

飲み込むという乱暴者。出会った人々や動物を次々と

飲み込んでいき、さて、最後は‥と、2年生と一緒に

話を成り行きを見守るような気持ちで読みました。

(真剣に聴いてくれている様子がとてもかわいかった)

少しだけ時間があったので、家にあったこの絵本を

久しぶりに読んでみました。

(以前にも3,4回読んだことがあったみたいです)

椅子が、馬と自分との共通点をひとつづづ挙げていく

うちに、最初は全然似てないよーと否定していた馬が、

‥ほんとうだ ほんとうにそうなんだね

ぼくときみは おんなじだ

と、共感しまくってしまうと、椅子はあっさりと

いや おなじじゃない

にているっていうことさ

と言い放つところがとても面白いし、奥深い絵本だな

と読むたびに思います。

先週の金曜日(2月9日)は今年はじめての

読み聞かせ当番、4年生のクラスでした。

5日月曜日に雪が降り、校庭の、陽があまりあたらない

ところにはまだ雪が残っていたので、今日の選書は

とてもタイムリーなものになったね、と仲間と話しながら

お教室へ行きました。

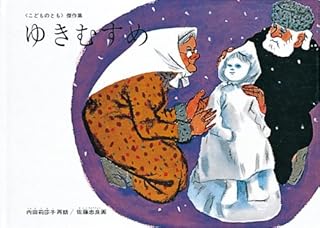

最初に読んのはこちら。

内田莉紗子再和 佐藤忠良絵

昨年もこの季節に教室で読んだなあと思い探してみたら

2020年だったので、びっくり。

子どものいないおじいさんとおばさんが、外で雪遊びを

している子供たちをみているうちに、自分たちも「ゆきむすめ」を

作ってみたくなるのですが‥(表紙の場面です)

出来上がりの完成度の高さに、教室の4年生から思わず声が

もれていました。

終わり方はかなしい話ですが、じっくりとよく聴いてくれました。

もう1冊はこちら。

ああこの絵本も、前に教室で読んだ読んだと思ったら。

なんと2013年!もう9年も前でした。

(いやになるくらい時間の感覚なくなってます)

雪を見たばかりのせいか、とても熱心に本を見てくれて

いた気がしました。

昨日15日金曜日は、今年最後の小学校での

読み書きせ当番で、6年生のクラスへ行きました。

インフルエンザで休んでいる子が多いらしく、

男子は遅れてきた子を入れて6人で、通常の半分

と言ってました。そんな雑談から始まって‥

最初に読んだ絵本はこちら。

おざわとしお再話 赤羽末吉画の組み合わせは

前回の『かちかちやま』もそうでした。

『みるなのくら』もそうで、そっちは何度も読んだことが

ありましたが、『うまかたやまんば』は、私は初めて

読みました。(自分だったらまず選ばないような絵本に

出会えるのも、選書を統一しているメリットだなと

思いました)

突然現れた「やまんば」に、荷物はもちろん大切な馬

まで食べられたしまった「うまかた」。逃げた先は、文中には

なかったけれど、やまんばの家。途中で縦長の画面になって、

天井の梁から、カヤを1本抜いて、やまんばの甘酒やもちを

うまかたがこっそり食べてしまう場面が一番わたしにはツボ

でした。

特に‥

「おれのあまざけ のんだやつは、だれだ」とどなりました。

うまかたが、「ひのかみ ひのかみ」と ささやくと、

「ひのかみさんが のんだんじゃあ、しかたねえ。そんなら、

もちでもやいて くうか」

というやりとりの ひのかみ ひのかみ を読むのが

楽しかったです(笑)

2冊目はこちらの絵本。

こちらも選書で決まっていた絵本で、私は初めて

読みました。ボランティア仲間でよく読んでいた方が

居たので、最後まで読んだあとに、本を上下返して、

反対からまた読み始めるという仕掛け絵本であることは

知っていたのですが。

上下を持ち換えてまた読み始めたときに「おおっ」とか

「あー」とかの反応をちょっと期待していたのですが(笑)

私の行ったクラスでは、淡々と、まったく淡々と、静かに

聞いてくれていましたね。

一緒に笑ったり、声を出してこたえを言ってもらったり、は

楽しい時間ですが、静かにじっくり聞いてもらうのも、

それはそれで良い時間だったと思います。

本日は読み聞かせのお当番でした。

前回小学校に行ったのは11月17日だったので、

まだ1か月も経ってないのに、なんだか久しぶり感が

ありました。

3年生の教室で2冊読みました。

最初は、『かちかちやま』

2019年11月に、やはり3年生の教室で読んでました。

まあ悪いのは、豆をまいているおじいさんに最初に

ちょっかいを出したたぬきなんですが‥おじいさんも

たぬきを家に持ち帰らなければ、とか、おばあさんも

たぬきの口車に乗って、縄をほどきさえしなければ、とか

ついつい思ってしまいました(笑)。

おじいさんも、おばあさんとたぬきだけを置いて

出かけなければよかったのに‥とかも。

災いをもたらしそうなもの、悪い影響を受けそうな物事には

近づかないというか、避けて通るというか‥。

でもそんなに用心深かったら、この物語は始まっていかない

ので、私的考察はこのあたりにしますが(笑)。

今回、教室でいちばん笑いがおこったのは、たぬきが

おばあさんに化けておじいさんを待っているページ。

「ばあじる くったし、あわもち くった。ながしのしたの

ほねを みろ」

と さけぶと、もとの たぬきのすがたになって、やまへ

にげていきました。

絵は、ページ最後の文章↑ に合わせて、元の姿に戻った

たぬきが描かれているので、「ぜんぜんおばあさんに化けて

ないじゃん」と3年生。

私が好きなのは、うさぎのこのセリフ(3年生も二回目の繰り返し

の時には笑ってましたね)

「たぬきどんよ。うさぎだって ひといろじゃ ないんだぞ。

かややまのうさぎは かややまのうさぎ。どうがらしやまの

うさぎは どうがらしやまのうさぎ。そいつは おれじゃないさ」

2冊目は、こちらもあらかじめ選書で決まっていた

『なにのあしあとかな』

小学生と楽しむのには、ちょっと簡単すぎる?と

思いきや、これがなかなかどうして難しく、

何の足跡なのか、すぐにはわからないので、教室内は

だいぶ盛り上がりました(笑)。

わたしは、カバがいちばん難しいのでは?と思って

ましたが、クラスでなかなか当たらなかったのはヤギ

だったかな。

先週の金曜日は、久しぶりの、お当番でした。

11月は2回なのですが、24日金曜日分の登録を

忘れたので、私は11月は一度きり。

この日5年生に「届ける絵本」は『ゼラルダと人喰い鬼』

昨年12月にも5年生のクラスで読んでました。

机を後ろに下げて、床に座って‥の用意までは

わちゃわちゃしていて。こんな感じで読み始めて大丈夫かな

とちょっと心配でしたが、お話が始まったとたんに、すっと

静かになって、とても集中している様子が伝わってきたので

安心しました。

(読み終わった後の、仲間とのミーティングで、鬼から逃れる

ために、子供たちが地下に匿われる場面とか、血が付いた

ナイフとか、なんか、今現在の、戦争を思い起こさせるものが

あるよね‥という話も出ましたが、それはそれ、お話はお話、

ということで。)

5分くらい時間が余りそうだったので、もう1冊は

とても久しぶりにこの絵本を読みました。

なにしろ絵が美しいです。

文章は短くて、詩を読んでいるようでもあり。

いつかどこかで見たなーと、こういう情景に何かで触れた

時に、この日教室に居た5年生の誰かひとりでも思い出して

くれたらいいなという願いを込めて、読みました。

世界は広く、世界は美しい色、美しいものに溢れてるって。

以前に、教室で何度か読んだように記憶していますが、

その時の記録はありませんでした。(過去ログは☆)

10月13日金曜日は1年生のクラスでの読み聞かせ当番でした。

9月は3回連続であったけど、10月はこの1度きり。

課題の(届ける)絵本は『おおきなおおきなおいも』

2018年にも1年生の教室で読んでました。

雨で芋ほり遠足が延期になり、その間にお芋はどんどん

大きくなるのよ、と教えられた園児たちが、先生に紙と絵具を

もらって、大きな大きなお芋の絵を描いていく場面が

この日の教室では、一番盛り上がってました。

紙をどんどん継ぎ足して、まだ まだ まだまだ と描いて‥

ものすごーく大きいお芋が完成。

そのお芋を運ぶ手段を考えたり、どうやって遊びに使うか

思い描いたり、遊びに飽きたら、最後はどんどん料理して、

どんどん食べて‥。すごく楽しそうでした。

もう1冊はー。

おいもの絵本は面白いけど、小さくて、色のついてない

ページもあるので、絵が美しく季節的にもぴったりな

『14ひきのおつきみ』を選びました。

終わりの方で、お月様がのぼってくる場面に、1年生も

ちょっと感動(?)しているように見えました。

9月30日金曜日も「読み聞かせ」の当番でした。

3週続けていくことはめったにないのですが‥

9月はなかなか頑張りました。

3年生の教室で2冊読んできました。

最初はこちら。

2018年にも同じく3年生で読んでました。

いたずらココロで、きこりのパンを盗んだ小さな悪魔の子を

きちんと叱る悪魔ファミリーが、素晴らしいし、イメージと

違っていて、「面白ポイント」の、お話です。

この日の3年生も、そこに気が付き感心していたようでした。

こういう物語の絵本は、いつ読んでもほんとうに楽しいです。

2冊目はこちら。

幼児絵本シリーズとして2歳~4歳向き、となってますが

薮内さんの絵がとても繊細で精巧なので、小学生でも

十分に対応できると感じました。

すずめではなくて、コチドリのひな のように、

それほど身近でなない動物が描かれているのも面白かった

です。

マダラスカンクはどうやって身を守るか知ってますか。

さかだちして

おしりからくさいしるを

あびせます

臭い匂いを出すのではなくって、「汁を浴びせる」って💦

すごいですよねー教室の3年生もどよめいていました。

9月22日金曜日は、6年生のクラスでの読み聞かせ

当番でした。「届ける絵本」はこちら。

以前は5年生への「届ける絵本」としてリストアップ

されていましたが、今年度は6年枠に入ってました。

2017年 2019年 2020年 に5年生のクラスで読んでました。

(2017年の時は、そのクラスの男女がケンカしていて、

真ん中で2つにくっきりと分かれていたのが面白かった

ことを思い出しました。あの時5年生だった子たちももう

高校生ですねー)

今回の6年生は‥読み始めると教室の空気がさっと変わり、

本に集中してしてくれていることが伝わってきました。

他のクラスでこの絵本を読んだ方も同じような感想でした。

低学年で、面白い絵本に笑ってくれるのも楽しいですが、

高学年のこういう「一瞬」が味わえるのも、教室で読む

醍醐味かなーと思いました。

すこしだけ時間が余りそうだったので、『せんねんまんねん』を

読もうと、図書館に探していったのですがあいにく見つからず。

代わりに言葉遊びの、こちらの絵本からいくつか抜粋して

読みました。

どれもこれも面白くて、ほんとは全部読みたかった

のですが、時間が足りず‥。

回文って知ってる? たとえば「しんぶんし」

みたいなやつ‥と説明してから読んだので、興味津々

見てくれていた子が何人も居ました。

私が好きだったのはー

きがはえたえはがき 木が生えた絵葉書

さいかなとなかいさ サイかな トナカイさ

くらひとつそっとひらく 蔵ひとつそっと開く

さぎすいかのかいすぎさ 鷺 スイカの買いすぎさ

くまねたらたねまく 熊 寝たら 種 まく

つるわくわくわるつ 鶴わくわくワルツ

くつがきらりごりらきがつく 靴がキラリ ゴリラ気が付く

いたちまだまだまちたい イタチ まだまだ待ちたい

どれもこれも素晴らしですよね。ちゃんと文や言葉に

なってますもの!!(ことばごとに楽しい絵が付いてる

のがまたよいのです)

ラストはこんな長い文でした。

とうとうはるえがきひきがえるはうとうと

とうとう春描き ヒキガエルはうとうと

9月15日金曜日は2学期の読み聞かせ、初回でした。

担当は2年生。どちらの絵本も、知ってはいましたが、

自分で読むのは初めてでした。

1冊目はこちら。

かれこれ60年くらい前に書かれた絵本なのに、ちっとも

古くならないことにまず驚きます。

主人公の、ジープを改造して作られた小さな消防車「じぷた」は

ジープと、渡辺茂男さんのご長男「てつた」くんを合体して

じぷたと名付けたそうです。

私が一番好きな場面は、隣村で山火事が起こり、署長さんが

誰を出動させるか迷ったすえに、じぷたを命じるところ。

「おい、のっぽ。いや だめだ。はしごじゃ とどかない!」

「おい、ばんぷ。いや だめだ。みちが せまい!」

「おい、いちもくさん。いや けがにんは まだだ!」

しょちょうさんは、じぷたを みました。

「よし、じぷただ!たのむぞ!」

2冊目はクイズ形式(笑)で、こちらの絵本。

表紙は「かぼちゃ」の断面だとすぐにわかりますね。

難しいのはトマトとか、きゅうりかな、と思いましたが、

意外にもさつまいもがなかなか当たりませんでした。

元気な2年生の声を聞くことができて、楽しいひととき

でした。

7月14日金曜日は1学期最後の読み聞かせ当番でした。

自分のこどもが卒業してしまうと、「学期」で

1年を区切っていくことがなくなるので、たまに

新鮮に感じます。。。

この日は3年生のクラスで、2冊読みました。

最初は決まっている「届ける絵本」

貰ったのか、古本をどこかで手に入れたのか

経緯は忘れてしまったのですが、気が付いたら家にあって。

すこし前にサブ本として、5年生のクラスで読んだことが

ありました。

絵本(のおはなし)は、表紙の絵から始まっていることが

わりとよくありますが、この本はその「見本」のようで‥

表紙で、主人公のトミーが【げんきなはちうえよいしょくぶつ】

というタイトルの本を読んでいて、ページを開くと、

玄関の呼び鈴を押そうとしているところの絵があって、

まためくると、今度は見開きで、玄関から出てきたご婦人から

トミーが預かった(と思われる)鉢植えを両手に抱えている

絵が描かれています。

そして、次のページからやっと文章が登場‥。

(家でこどもに読んであげていたら、きっと、表紙から

適当におはなし付けて楽しんだだろうと思いました。)

1950年代後半~60年代のアメリカの暮らし。。

子どもの頃、『奥様は魔女』のテレビドラマに出てきたような

服を着ていたり、家具があったり‥で、個人的にはとても

興味深かかったです(笑)。

3年生は、植木を預かることでお金をもらう、という発想に

すこし驚いているようでした。日本ではこういうアルバイトの慣習、

ないですものねー。

7~9分くらいで読み終わってしまうので、他のクラスへ行った方も

皆サブの絵本を用意していました。私はひさしぶりに、こちらを

読みました。

『はちうえは~』を知っている子はひとりしかいませんでしたが、

『わたし』知ってる人?と訊いたら、半分くらいの子が反応して

ました。もっと下の学年か、あるいは幼稚園の時などに読んで

もらったことあったのかな。

きりんからみれば「ちび」

ありからみれば「でか」

のところが、やはり一番受けてました。

(いつどこで読んでも、たいていこの箇所で皆笑います)

小学校からの帰り道、私の「わたし」をひとりでやってみました。

わたし

むすめから みると おかあさん(ママ)

いもうとから みると おねえちゃん

‥という具合に(笑)。

固定されない、いろんな私が居るといいなと思いながら。。。

本日は6年生のクラスでの読み聞かせ当番でした。

読んだのはこの絵本

前にも読んだことあったなーと思い調べてみた、

2018年9月でした。「ちょっと前」と思っていても、

もう5年近くたってたんですねーこわいこわい(笑)。

今日のクラスは最前列に居た男子二人が、お話の成り行きを

とても楽しんでくれていたようで‥時折二人のこそこそ話と

笑い声が聞こえてきて、読みながら楽しい気持ちになりました。

(ジョニーくんが、おおきくなりすぎた熊を森へ帰そうと

遠くまで連れていっても、すぐに帰ってきてしまうところが

一番おもしろかったようでした。)

1952年アメリカで出版されたとても古い絵本なので、

現代のわたしたちの生活とは、遠く離れていますが、でも、

ジョニーくんが熊をおもいやる気持ちとか、二人の間の友情とか

普遍的な気持ちは感じることができるよね、感じてもらいたい

なーとか、思いながら読みました。

6月9日金曜日は読み聞かせ当番で、1年生のクラスに

行きました。もうすぐ2年生になる1年生のクラスへは

今年の3月に行きましたが、入学してまだ2か月の1年生に

会うのは3年ぶりでした。

1冊目は『ちいさなヒッポ』

3年前に読んだときに「グァオ」の発音が一番難しかったと

書いてましたが、今回は、最後のページにあるヒッポの

最後の言葉「グァオ! おかあさん!」が難しいなと

感じていました。

読み聞かせのセオリーというか、読み方として、

本の終りはゆっくりと静かに読んで終わる‥というのが

あると思っているのですが、そういうふうに読むと

このヒッポの言葉は生きてこないなーと思って‥。

試しに、リモートワークでずっと家に居る娘に訊いて

みたところ、そこは元気よく「おかあさん」の「か」に

アクセントを置けばよいのでは、と実演してくれて、

なるほどそれもいいかもね、と、参考にさせて貰いました。

2冊目は『およぐ』

この季節、よく読んでいる方が居ましたが、私は初めて

読みました。ちょうどプールの授業が始まったところ

なので、タイムリーな選書でした。

もう泳げる子も、まだまだこれからも子も、たくさん

プールに入れる夏になればよいなと思いました。