『殺人者の涙』

『殺人者の涙』アン=ロール ボンドゥ 作 伏見操 訳

題名からも、紹介されている内容からも、これは本当に児童書(ヤングアダルト)の範疇に

入るものなのか、という疑問を解決したいという気持ちでいっぱいでした。

ある日やってきた荒くれ者(アンヘル)に、両親が殺され、その殺人者とともに、

幼い子供(パオロ)が、その家で暮らし始めるという、ショッキングな冒頭部分だけは、

すでに読み終えた方のブログ(下記※参照)で、知っていましたので、

「覚悟」して本を開きました。

が、最初の一文を読む前に、すでに見開き部分に驚かされて、というか

感心させられてしまったのです。

この話は、南米のチリが舞台がなっています。

ご存じのように、チリという国は、南北にすごく細長くて、太平洋に面しています。

この本の見開きには、チリの地図が載っているのですが、それは上下に長く伸びた

国ではなく、左右に長く描かれていました。

本の見開きの構造上、横長になってしまうといえばそれまでですが、

私には、この地図がすごく新鮮に感じられました。

そして、眺めているうちに、チリという国について自分が何一つ知らないこと

(その首都でさえ!)と、その地形の複雑さに気がついたのです。

一度目を読み終えたあと、後ろの見開きにも描かれている同じ地図を

またしげしげと眺め、この話は、舞台がチリでなければ成り立たなかったのでは、

という気持ちを持ちました。

そして、二度目を読むときは、複雑に入り組んだ海岸線、絶えず吹きつける強い風、

険しい山道、深い森を意識しながら読みました。

荒野でしがみつくように暮らしている一家の生活が、ある日唐突に壊されます。

追手から逃れ、しばしの休息を得るために必要だった場所を得るために、

アンヘルが知っている手段は、すでにそこに居る人を殺す、ということだけ。

そんな理不尽な考えは、決して肯定できませんが、「そこ」から始まるこの物語に

私は、すこしも、血なまぐささは感じませんでした。

人が死に、血が流れ、その血が染み込んだテーブルで、朝に夕に、

食事をしているということに、不思議と嫌悪の気持も生じませんでした。

これはもしかして、ひとつの寓話なのではないだろうかー

そんな思いで、読み進んでいったからかもしれません。

もし、アンヘルがやってこなければ、パオロは、両親とともに暮らし続けることができたでしょう。

けれど、パオロは、文字も知らず、本も知らず、世の中に音楽があるということも

知らず、自分の年齢さえ知らずに、ただ家畜の世話をし、荒れ地にしがみつくように

生きていっただけかもしれない。

いやいや、ある日別の男がやってきて、鞄の中から詩の本を出し、文字を教え

一緒に町へ行きませんか、と誘ってくれたかもしれない。

あるいは‥‥?

そんなふうに、人には、いくつもの見えない選択肢が用意されていて、

与えられた生まれながらの環境が、必ずしもぴったんこなわけじゃないかもしれず、

もしかしたら、もしかしたら、といろんなことを問いかけながら、二度目も

読み終えました。

愛を知らずに育った殺人者アンヘルが、パオロから、父親のように慕ってもらいたい、

パオロの喜ぶ顔を見るためなら、なんでもしてやりたいと、

自分の心が変わってきたことに、戸惑いを覚えるところは切なかったけれど

自分がしてきたことの責任は、自分で負わなければなりません。

登場人物それぞれの個性がとても際立っていたので(キャラが立つって

こういうことでしょうか?)、この話は、とても映画的なのではないかなとも思いました。

時が流れ、パオロが成人したあとのシーンなんて、もう見てきたかのように、

はっきり頭の中で「絵」が動いています。

絨毯、キャンドル、壁一面の絵ハガキ、大きな本棚、新しいテーブル、新しい命‥

すごく寓話的かつ映画的なラストシーンだと思います。

※殺人者の涙(byすきまな時間)

※殺人者の涙(byぼちぼち日記)

※殺人者の涙(by絵本の時間)

『

『 『

『 『

『

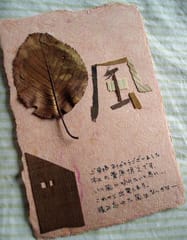

木の皮(?)でできたらふとも付いてます。

木の皮(?)でできたらふとも付いてます。 おりひめ神社近くで、ステキに時計を展示されていた、

おりひめ神社近くで、ステキに時計を展示されていた、

こちらが先生が作った見本作品。

こちらが先生が作った見本作品。 rさん、とても真剣です。

rさん、とても真剣です。

田鶴濱守人さん作のお皿。

田鶴濱守人さん作のお皿。 以前に、ヒナタノオトさんで

以前に、ヒナタノオトさんで 「秋色探し」

「秋色探し」

そして、アップルパイと

そして、アップルパイと

「

「