先月MAKIKYUが日本一の一般路線バスとして知られ、大和八木駅~新宮駅間を運行する奈良交通の八木新宮線に乗車した際には、同線を新宮駅まで乗り通した後に新宮泊となったのですが、その翌日には青春18きっぷを利用して紀勢本線を北上し、大阪方面へ向かったものでした。

その道中では藤並駅で途中下車し、有田川町にある鉄道交流館にも出向いたのですが、現在藤波駅から有田川町方面へは有田川町観光巡回バスが運行されており、藤並駅からの往路はこの観光巡回バスを利用したものでした。

有田川町観光巡回バスは、公共交通機関の便が決して良いとは言い難い町内各地に点在する観光施設へのアクセスの便宜を図るため、有田川町がかつては鉄道も運行していた地元のバス事業者・有田鉄道に委託して運行しています。

運行ルートは藤並駅を起点にかなや明恵峡温泉へ向かうルートと、しみず温泉・スポーツパーク方面へ向かうルートの2つがあり、鉄道記念館のある金屋口一帯へはどちらのルートも利用可能です。

有田川町では鉄道記念館をはじめ、各観光施設が木曜定休となっている事もあって、観光施設巡回バスも木曜日は運休となるのは難点ですが、要乗車券(藤並駅では東口の観光案内所で配布しています)とはいえ無料で乗車できるのも大きな特色です。

使用車両も専用車両が2台用意されており、1台は観光向けのバスらしい雰囲気と言えるボンネットタイプのレトロ調車両で、こちらは車内に足を踏み入れるとロングシートが並び、ガラスはスモークになっているなどレトロとは程遠い雰囲気です。

(この車両には乗車していませんが、待機中に許可を得て車内の様子を視察しています)

もう1台は有田鉄道路線バスの主力となっている車種・三菱ROSAながらも、ボンネットバスと同じ装いとなった車両で、MAKIKYUは観光施設巡回バスには一度しか乗車していませんので、乗車したのはROSAの方だけですが、こちらは座席が僅かながらもリクライニングする仕様となっており、ボンネットタイプの方が見栄えはするものの、山間部の清水地区へ出向くなど比較的長時間乗車となる場合は、こちらの方が快適に過ごせそうです。

ちなみに2台の観光施設巡回バスは、運行表を見たら午前中と午後で別ルートに充当するダイヤが組まれており、藤並駅~各観光施設を往復する場合でも、往復で異なる種類のバスに乗車できるのも特徴的(利用時間帯次第では同じバスに2回当たる可能性もあります)で興味深いものです。

「MAKIKYUのページ」をご覧の皆様方も有田川町へ足を伸ばす機会がありましたら、是非有田川町観光施設巡回バスに乗車してみては如何でしょうか?

今日は数日前の記事の続編として、MAKIKYUが先月乗車した奈良交通・八木新宮線の上野地以南の様子を取り上げたいと思います。

谷瀬の吊り橋で有名な上野地を出発すると、バスは十津川村内を南下して次の休憩場所となる十津川温泉、更には熊野本宮を経て新宮駅へ向かういます。

十津川村内では村内を南北に突き抜ける国道と言えども、対向車との行き違いが困難な狭い箇所も多く存在します。

よくこんな悪路が続く国道ならぬ「酷道」を走り続ける路線に、大型路線車を走らせるものと感心してしまいますが、途中で幾つもあるトンネルの中には、大型車同士が向き合ったら…という箇所も存在しています。

上野地から暫く走ると十津川村役場の前を通り、大和八木駅から随分な時間バスに乗り続けてもまだ奈良県と言う様は、奈良県も山奥に入るエリアが広大な事を実感するものです。

この時点でもまだ新宮まで62kmもある事を示す標識が見られ、普通なら62kmでも一般路線バスとしては…という程ですので、ここでも八木新宮線が桁違いのスケールを誇る路線と言う事を改めて感じさせられます。

また十津川村内の国道は十津川村役場付近など、改良が進んで片側1車線が確保されている区間も結構多いものの、役場を過ぎてからもまだ狭い箇所が結構存在しており、自家用車で村内を移動するだけでも結構大変だろうと感じるものです。

そして十津川村南部の十津川温泉に到着すると、八木新宮線のバスは3回目の休憩となりますが、3回も休憩時間が設けられている一般路線バスは、国内で他にどれだけ存在するのだろうか…と思うものです。

十津川温泉は村営バスの車庫を併設したターミナルにもなっており、村内の奥地へ向かうバスにも接続する事から、何台もの十津川村営バスの姿も見る事が出来ます。

先月は八木新宮線を乗り通しただけのMAKIKYUも、再び十津川村を訪問する機会があれば、今度は是非村営バスに乗車してみたいと感じたものです。

十津川温泉を出発すると、最近になって新たに経由地に加わったホテル昴を経由し、その後県境を越えて和歌山県内へとバスは進みますが、十津川温泉以南も狭い箇所が幾つか存在するものの、十津川温泉以北の十津川村内や五條市大塔地区などに比べれば程度も良いと感じたものです。

中には改良工事を終えてからさほどの年月を経ていないのでは…と感じる箇所を快調に走る区間もあり、和歌山県内に入る辺りからは険しさもさほど感じなくなるなど、山奥を延々と走り続けてきたバスも、徐々に終点に近づいている事を感じさせられます。

和歌山県内に入って暫くすると本宮大社前に到着し、ここから新宮方面へは熊野交通なども路線バスを多数(それでも数社合計で毎時1本程度ですが…)走らせており、紀伊田辺方面へ抜ける龍神自動車の路線バスへ乗り換える事も出来ます。

ここから一路新宮を目指すのであれば、1時間程度で到達できるかと思いますが、八木新宮線のバスは本宮大社前を出発した後、本宮周辺にある湯の峰温泉などの幾つかの温泉郷を経由するルートを取りますが、湯の峰温泉の周辺は十津川村内などの「酷道」に負けない程狭い道が続きます。

しかもこの温泉郷には奈良交通だけでなく、熊野交通や龍神自動車の路線バスも運行しており、途中では熊野交通の中型路線車(日野RainbowRR?)とも行き違い、湯の峰温泉では龍神自動車のマイクロバス(日野LIESSE)が停車している姿も目撃しています。

この一帯の狭い道路は、MAKIKYUの知人が自家用車で走行した時に大変な目に遭ったという話を聞いた事がある程ですので、龍神のマイクロバスでもよくこんな所に路線を乗り入れさせると思う程ですが、熊野交通は中型路線車、奈良交通の八木新宮線に至っては大型路線車を走らせていますので、この狭い道路で大型と中型の路線車同士が行き違う様は凄まじいものです。

湯の峰温泉など幾つかの温泉郷を過ぎると、比較的整備された道路を快調に走り終着の新宮駅を目指しますが、この区間は熊野交通が一般路線バスを多数走らせている事もあって、八木新宮線のバスは瀞峡観光のジェット船が発着する志古など幾つかの停留所に停車するだけで、運賃も1停留所で800円以上になる区間が存在するなど、ようやく「特急」を名乗るバスらしい雰囲気となります。

車窓は瀞峡観光のジェット船が発着する志古周辺の熊野川などが楽しめるものの、山奥を走る区間に比べると面白みには欠けるものがあると感じ、再びこの区間を乗車するならば、停留所数の多い熊野交通のバスに乗る方が面白そうで、八木新宮線は中間の山中を走る五條バスセンター~熊野本宮間がハイライトなのでは…と感じたものです。

そして五條を出発して以来、久々に街中と言える雰囲気の光景が広がるともう新宮市内で、市内を少し走ると終点の新宮駅到着となりますが、大和八木駅を出発する頃にはまだ昼前だったのにも関わらず、終着到着時には日もすっかり…というのは随分な時間バスに乗り続けた事を実感させられたものです。

現在奈良交通が運行する新宮発着の一般路線は、八木新宮線のみとなっていますが、他社のバスであれば熊野交通の紀伊勝浦・串本・潮岬方面へ向かうバス(MAKIKYUが乗車した八木新宮線から乗り継ぐ場合、勝浦以遠への便は既に終了しています)や、三重交通の熊野市へ向かう路線などがあり、八木新宮線乗車だけでは物足りないと言う方は、更に他の路線バスに乗り継ぐ事も可能です。

MAKIKYUは新宮で宿を確保していた事もあって、この日は更に他の路線バスに乗り継ぐ事はなかったものの、全線6時間以上の長時間乗車となる八木新宮線を乗り倒した後、他のバスに乗り継いでも…と思ったものでした。

また変化に富んだ八木新宮線の道中は飽きる事がなく、機会があれば再び乗車するのも…と思いますし、今度は十津川村内などで途中下車してのバス旅や区間乗車も…と思った程です。

運賃も全区間乗車では片道5250円と、決して安いとは言い難い八木新宮線ですが、「MAKIKYUのページ」をご覧の皆様方も機会がありましたら、是非乗車してみては如何でしょうか?

今月上旬にMAKIKYUが乗車し、一般路線バスとしては日本一の運行距離・時間を誇る事で有名な奈良交通の八木新宮線(大和八木駅~新宮駅)ですが、今日はその道中の車窓を取り上げたいと思います。

始発の大和八木駅は、近鉄大阪線の急行系列車で大阪の鶴橋から約30分、京都・奈良方面からの橿原線がクロスする近鉄でも重要な接続駅としても知られており、大阪などへのアクセスも至便な事からベッドタウンとしての開発も進み、周辺は典型的な大都市郊外の街といった雰囲気です。

MAKIKYUが乗車した便は、大和八木駅を出発して程なく、新宮駅を朝早くに出発した便とすれ違い、6時前に始発地を出発した便が昼頃にまだ終点に到着しない辺りは、八木新宮線の長大さを実感させられます。

大都市郊外の典型的な街並の中を、他の奈良交通一般路線バスなどに混じり、長距離仕様のバスが走る様は独特で、この様な景色は高田市・忍海・御所と次々と近鉄線の駅前を通る事もあり、御所を過ぎるまで続きます。

その後は五條までの間鉄道とはやや離れたルートを通る事もあり、八木新宮線以外の一般路線バスも通る経路で侘しさこそないものの、やや長閑な景色の中を走り、大和八木駅から1時間強で五條バスセンターに到着します。

五條バスセンターはバス乗り場と乗車券発売窓口に加え、小さな車庫も備えた五條地区の奈良交通バスの拠点です。

MAKIKYUが乗車した八木新宮線のバスはここで1回目の休憩時間、15分程停車となりますが、バスセンターに隣接して大型ショッピングセンターがあり、乗車前に食料を調達しそこなった場合などは、ここで調達する事も可能です。

(MAKIKYUも停車時間を利用し、このショッピングセンターに買出しに出向いていました)

五條バスセンターを出発すると、一旦JR五条駅(和歌山線)を経由し、この間で新宮発の八木新宮線第2便とすれ違います。

その後駅前が狭く、バス発着時には切り返しも必須の五条駅では、JRからの乗継客を拾い、新宮へ向けて山中を進む事になりますが、五條の市街地を過ぎると途端に山深い景色の中を進む事になり、いよいよ長大山岳路線らしい雰囲気となってきます。

五條から城戸までの間は、旧国鉄の未成線・五新線をバス専用道とした区間があり、かつてこの区間には国鉄~JRバスが路線を持っていましたが、現在この路線は奈良交通に移管となっています。

ただ八木新宮線のバスはバス専用道を走る事はなく、この専用道を眺めながら一般道路を走る事になりますが、山深い土地で一般道・専用道の双方共にバスの本数は少なく、特に専用道の方は休日運休便が多い事もあって、休日は朝1往復のみという状況になっています。

また一般道路もそこそこ整備されている様に見受けられ、特に道路混雑に悩まされるような所でもありませんので、五條~城戸間や城戸以遠へ向かうバスの経路を一本化して方が…とも感じたものですが、五新線の専用道は趣味的には興味深い存在で、MAKIKYUも機会があれば一度専用道経由のバスに乗車してみたいものです。

城戸を過ぎると天辻峠越えとなり、天辻峠は分水嶺となる事から、峠の周辺でかなりのアップダウンが続きますが、アップダウンこそ激しいものの、道路自体は整備が進みさほどの狭路などはなく、この峠を越える辺りまでは自家用車のドライブでも比較的快調に走れそうな感じです。

天辻峠を越えると程なく阪本の集落に入りますが、阪本を過ぎると八木新宮線も国道ならぬ「酷道」といった雰囲気の道幅が狭い区間が断続的に続く区間を走る事になります。

この「酷道」ともいえる状況は五條市大塔地区(旧大塔村)や十津川村内の至る所で見受けられ、大型2種免許持ちのMAKIKYUでも、こんな所でハンドルを握るのは…と感じる程ですので、よくこんな悪路が続く区間で大型路線車を走らせている…と感心する程です。

またこの悪路が続く区間も年々改良が進み、所々では比較的走り易い片側1車線ずつが確保された箇所もあり、MAKIKYUが乗車した際には大塔地区内で改良工事の為に通行止めとなっている区間も存在していました。

通行止め区間にはバス停も幾つか存在しており、一部停留所の休止や停車位置の変更などもあり、通行止め区間に差し掛かる際には、その旨を伝えるアナウンスもありましたが、国道ですらかなり酷い状況が続く土地柄だけに、国道から離れた迂回路は更に凄まじいもので、一般車ですらすれ違いが出来ない所を大型路線車が走るのは相当なものです。

そしてバスは大塔地区を抜けると、日本一広い「村」として知られる十津川村に入り、程なく谷瀬吊り橋で有名な上野地に到着、ここで休憩した後に再び山深い狭路を進みますが、上野地から先の様子に関しては後日別記事で取り上げたいと思います。

今月MAKIKYUが長大路線バスとして知られ、奈良・和歌山両県に跨り160km以上の距離を運行する奈良交通の八木新宮線(大和八木駅~新宮駅)を乗車した際には、途中で日本一広大な「村」として知られる奈良県吉野郡十津川村を縦断しています。

十津川村は奈良県南部の山奥に位置し、日本一広大な「村」として知られる程ですので、面積は非常に広く、八木新宮線で村の南北を縦断するだけでも1時間半以上を要します。

村内は殆どが山地で、広大な面積を誇りながらも人口は4000人程度の過疎地として知られており、場所によっては最寄の鉄道駅へアクセスするだけでも2時間以上を要する程です。

村内の公共交通は、八木新宮線などの村外へ向かう基幹路線を奈良交通が運行する以外は、村内各地への域内移動に十津川村自体が村営バスを運行しており、こちらも比較的早くに民営委託(奈良交通が運行受託)した事でも知られています。

今月MAKIKYUが八木新宮線に乗車した際は、途中下車こそせずにそのまま八木新宮間を乗り通していますので、十津川村は通過しただけと言っても過言ではなく、その事もあって残念ながら村営バスへの乗車は実現していません。

しかしながら八木新宮線では十津川村内で2箇所(上野地・十津川温泉)で休憩時間が設けられ、この時間は当然ながら一旦車外へ出る事が出来ますので、その際には何台かの村営バスの姿を見る事も出来ました。

1枚目は上野地で八木新宮線のバスが待機場所に停車した際に、待機場所に停車していた日野製マイクロバス・LIESSEのトップドア車で、車両自体は過疎地の自治体バスでは一般的なタイプと言えますが、装いは自家用バス(このバスも白ナンバーですので、一応自家用扱いですが…)に村営バスの標記類などを記しただけと言っても過言ではないものです。

2枚目以降は全て十津川温泉で撮影した写真となりますが、十津川村南部の十津川温泉は多数の村営バスの起終点になっているほか、村営バスの車庫も併設しており、ここでは何台もの村営バスの姿を見る事が出来ます。

(一部車庫内で停車しているバスも含まれ、こちらは撮影許可を得て車庫内にて撮影しています)

こちらでも上野地と同じく、自家用仕様に村営バスの標記類などを記しただけのLIESSEの姿も見られましたが、十津川村営バスでは一応白に朱帯の標準塗装が存在しており、こちらの方が比率的には大きい様に感じられました。

標準塗装のバスもトップドアのLIESSEが主力となっており、LIESSE登場前の日野製マイクロバス・Rainbow RBの姿も見ましたが、Rainbow RBは車庫内で見かけた以外に八木新宮線乗車中にすれ違う姿も目撃しており、こちらもLIESSEと並び村営バスの主力になっている様です。

そして土地柄を反映してか、マイクロバスよりも更に小さいワゴン車も車庫内で見かけており、こちらも村営バス塗装と白1色の2タイプが見られましたが、こちらは白1色ともなると、十津川村の標記などがなければ、ただの自家用車と区別が付かなくなる程です。

また1台だけですが、中型路線車の日野Rainbow RR(もしかしたらRJ?)も車庫内で目撃しており、このバスだけは中扉を装備しているなど、他の村営バス車両に比べて収容力が大きいだけでなく、見栄えも格上という印象を受けたものですが、この車両がどの路線で充当されるのか気になる所です。

あと十津川温泉停車中の村営バスでは、車内の運賃表示器で幕式を用いている姿を目撃し、おまけとしてその運賃表示器の写真も載せておきます。

この十津川村営バスはただでさえ足を伸ばし難い十津川村と言う土地を走る上に、土地柄もあって各系統共に運行本数も極めて限られたものになりますので、非常に乗り難い存在と言えます。

とはいえ志古~瀞峡の瀞峡観光ジェット船と乗り継ぐ事で、志古~十津川村役場方面を移動できるルートや、八木新宮線の一部区間と重複するルートなども存在しており、その気になれば観光目的で利用するのに適した路線・便もありますので、MAKIKYUも再び十津川村を訪問する機会があれば、是非一度村営バスにも乗車したいと感じたものでした。

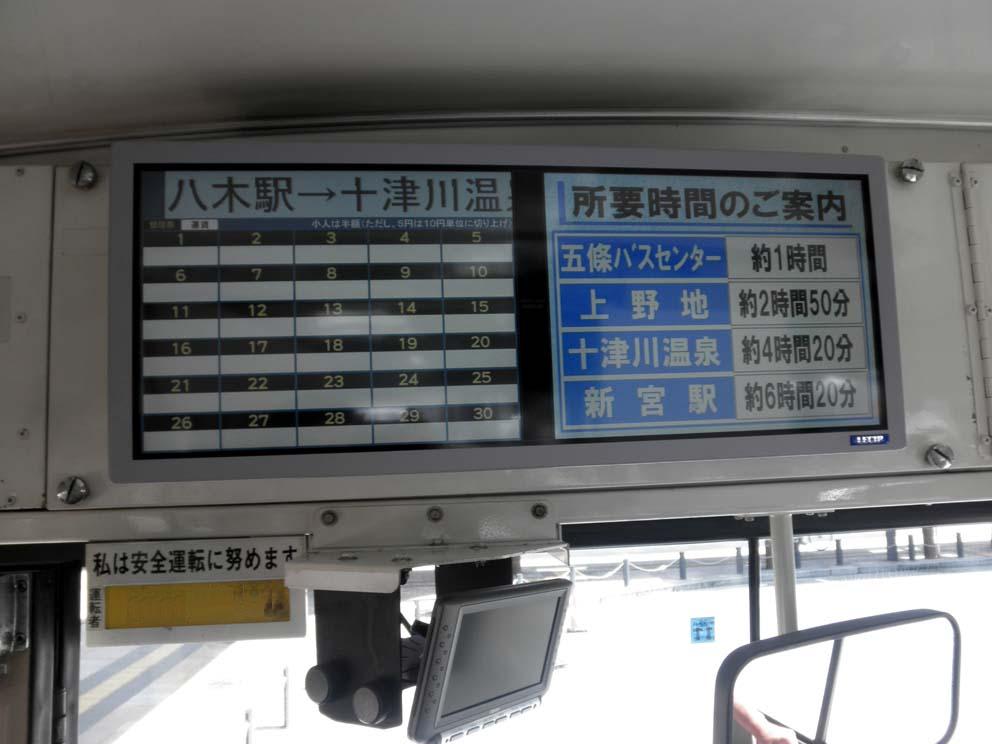

先日「MAKIKYUのページ」で取り上げた奈良交通の八木新宮線は、この路線の専用車では比較的近年まで幕式の運賃表示器が用いられていた様ですが、比較的近年になってLCDモニターによる最新式の運賃表示器に交換されており、今日はこの運賃表示器の表示内容に関して取り上げたいと思います。

(ちなみに運賃表示器の撮影に関しては、乗務員の方の許可を得てから撮影しており、公開画像も一部修正しています)

八木新宮線で用いているLCDモニターによる運賃表示器は、バスワンマン機器では大手のLECIP(旧S-Light)製のモニター2面によるものとなっています。

この運賃表示器自体は全国各地の路線バスで次々と導入が進んでいますので、奈良交通に限らず様々な地域の路線バスで見かける機会が多く、これから更に導入事例は増えていく公算が高いと思われます。

この新型運賃表示器はLCDならではの特性を生かし、運賃表示や次停留所表示以外にも多様な案内などを表示できる事も大きな特徴となっています。

八木新宮線でも著名な観光地の最寄停留所で、観光地への最寄である事を映像で案内したり、主な停留所までの凡その所要時間を案内するなど、LCDならではの特性を生かした案内も行われています。

写真は始発の大和八木駅発車前のLCDモニター案内表示(MAKIKYUは大和八木方から新宮行に乗車しました)で、主な停留所までの所要時間が表示されていますが、「新宮駅 約6時間20分」という表示はこれが一般路線バス?と思う程で、八木新宮線の凄まじさを感じさせる表示といえます。

大和八木駅を出発すると一つ目の停留所は橿原市役所前、運賃は初乗りの整理券番号1番の所にだけ180円の表示が出ており、2つ先までの停留所と終点が案内される案内様式は、この新型運賃表示器では良く見かける案内表示ですが、これだけを見ると大阪の郊外(大和八木は大阪市内から近鉄電車を利用すると、急行で30分程で到達できます)を走る一般路線バスという雰囲気ながら、「終点 新宮駅」という表示はただの路線バスではない事を強く主張している様に感じます。

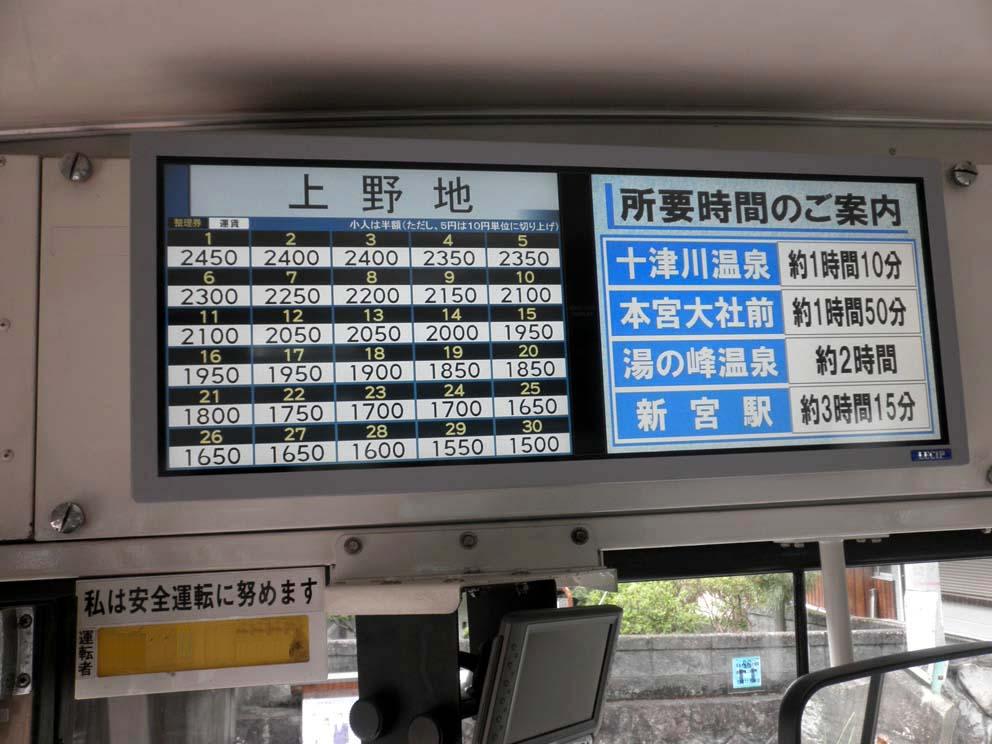

そして八木新宮線のバスに乗り続けると、大和八木駅から3時間弱で路線のほぼ中間、十津川村北部に位置する上野地(Uenoji)に到着し、ここは上野地の谷瀬吊橋と呼ばれる規模の大きい吊橋が存在する事でも知られています。

全国版の時刻表でも八木新宮線の項では、「特急は上野地の谷瀬吊橋で見学のため20分停車します」という案内が記されている程ですので、八木新宮線に乗車した事がない方でもバス停名だけは…という方も多いかと思います。

上野地到着時点でも整理券1番の運賃は2450円になっており、30番までの運賃用表示が全て埋まっている辺りは、この時点でも相当な距離を走る路線バスである事が容易に伺えます。

既に上野地到着時点で整理券番号は30番どころか、55番の表示(運賃区数が多過ぎるために、30番ずつに分けて表示しています)が出ているのですが、それでもモニター右側の所要時間案内では「新宮駅 約3時間15分」と出ており、まだまだ道程は終わっていない事を表しています。

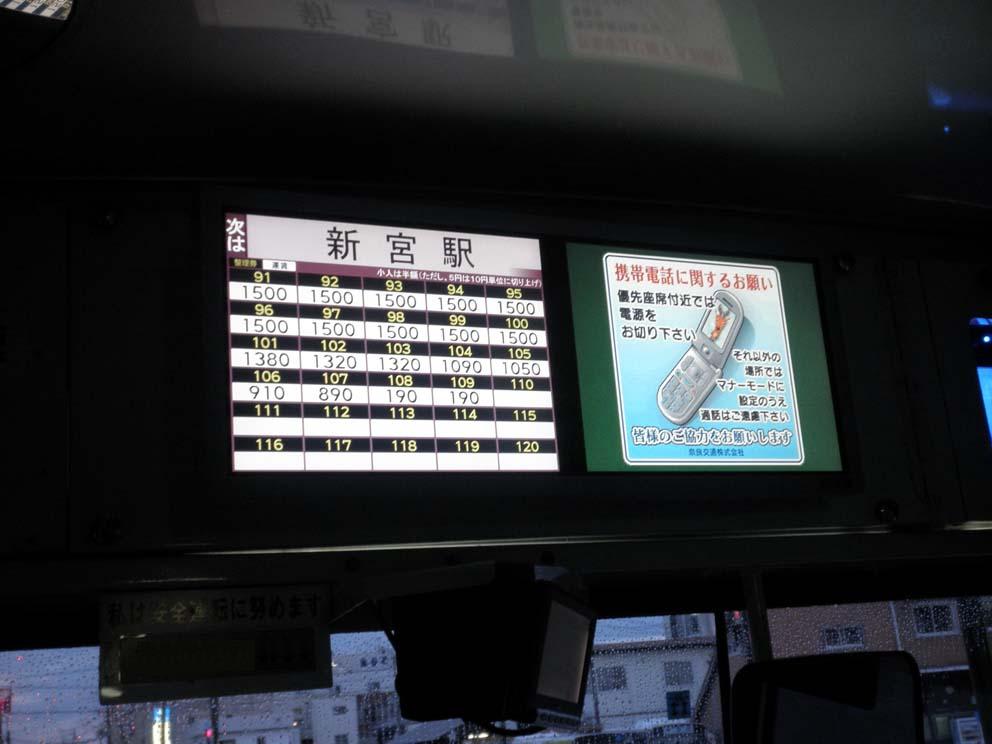

そして終点の新宮駅が近づいた頃には外も暗くなり、乗車したのは昼前にも関わらず…という辺りに、他の路線バスとは比べ物にならない八木新宮線ならではの規模の大きさを感じるものです。

LECIP製の新型運賃表示器では左右両面に運賃表示を行うことも可能なものの、奈良交通では運賃表示を左側モニターに限定し、右側モニターは専ら案内事項等を表示する設定としているために、運賃表示は4区分に分けて表示するという凄まじい状況になっています

この段階での運賃表示は、30番ずつ表示される運賃表示が識別しやすい様に、この新型運賃表示器での標準モードとなっている整理券番号1~30番(地色:青)以外に、緑(31~60番)・赤(61~90番)・紫(91番以降)と地色を変えて表示しているのが大きな特徴です。

整理券番号が3桁に到達している表示もなかなか見る事ができないだけに、この表示は日本一の長距離路線バスとなっている八木新宮線ならではの見物と言えます。

また携帯電話に関するお願いでは、この新型運賃表示器では一般的な表示ではなく、奈良交通独自の鹿をデザインした待ち受け画面を用いた表示が用いられており、新宮駅周辺は和歌山県に属するとはいえ、奈良交通自体は奈良県に拠点を置く事業者という事を強調している様にも感じられたものでした。

そして終点の新宮駅に到着すると、整理券方式運賃後払いのバスであるだけに、下車時に運賃を精算し、日本一長い路線バスへの乗車は幕を閉じる事になります。

整理券番号109番では190円にしかならない運賃も、始発から乗り通して整理券番号1番となるMAKIKYUの場合は5250円にもなり、路線バスでこんな高額運賃を支払う機会は滅多にないものです。

MAKIKYUが今回八木新宮線に乗車した際には、事前に用意しておいた奈良交通バス専用のICカード乗車券「CI-CA」を利用し、このカードでは1000円入金する毎に100円のプレミア(ひまわり[=昼間割引]の場合は200円)が付きますので、ひまわり精算可能な時間帯を運行する便に乗車した場合、実質的にはCI-CAに5000円入金する事で八木新宮線を乗り通す事が出来ます。

最後の写真はICカードで精算した際のカードリーダー表示で、5250円の表示がカード残額ではなく、1乗車で引き去られる運賃額というのは、今後MAKIKYUが各地で路線バスを利用してもこの記録を更新するのは…という所です。

ちなみに今回の八木新宮線乗車では、奈良交通のCI-CAにおける昼間割引(ひまわり)の制度が、始発地の発車予定時刻が基準となっている事から、目的地への到達時刻が適用時間帯を超えてもひまわり精算(昼間割引)の対象となっています。

ただ終日ひまわり適用となる休日を除くと、八木新宮線に乗り通す場合で昼間割引運賃対象となる便は、大和八木駅発の昼前と午後発、新宮発の場合は10時台に出発する便に限られますので要注意です。

この他にも奈良交通では八木新宮線の長距離旅客向けに、普通運賃相当で天辻(Tentsuji)~志古(Shiko)間の途中下車が可能な乗車券(168バスハイク乗車券)を設定しています。

八木新宮線で1つの便を乗り通すのではなく、途中下車して沿線観光も楽しむのであれば、こちらも利用価値があるかと思いますが、こちらは車内では購入できず、窓口での事前購入となる点は要注意です。

八木新宮線に関しては、まだ続編記事を公開したいと思っていますので、興味のある方はもう暫くお待ち頂ければと思います。

今月初めに1週間程更新を休止していた「MAKIKYUのページ」ですが、その間の数日MAKIKYUは有効期間終了が迫る青春18きっぷなどを利用し、西日本方面へ出向いていました。

その際には関西まで青春18きっぷを利用し、JRで移動した後に別途運賃を支払い、奈良交通の路線バスを利用する機会があったのですが、その際に利用した路線が「八木新宮線」と呼ばれる路線で、この路線は名前の通り近鉄大和八木駅~JR新宮駅間を結んでいます。

鉄道関係に精通している方や、関西の地理に長けている方であれば想像できるかと思いますが、大和八木~新宮間は相当な距離があり、紀伊半島を縦断する事で鉄道利用よりも距離的に短くなるとはいえ、八木新宮線の路線長は片道160kmを超えています。

この路線長は一般路線バスの中では日本最長の距離を運行する事でも知られており、所要時間も片道6時間半程と、路線バスにしては突出した存在となっています。

八木新宮線は路線バスとしては突出した存在であるだけに、日本一の路線バスという事を奈良交通自体もHPなどで盛んに宣伝している程ですが、MAKIKYUも大型2種免許持ちバスファンの一人として、この路線には是非1度乗車してみたいと以前から乗車を目論んでいたものですが、その念願はようやく今月になって達成できたものでした。

この八木新宮線は一応「特急」を名乗っているだけに、新宮周辺の和歌山県内では熊野交通の路線バスと並行する区間で停車停留所がかなり限られているものの、それ以外はごく一部の停留所を通過するだけとなっており、また超長距離路線であるだけに途中3箇所(五条バスセンター・上野地・十津川温泉)の休憩時間も設けられるなど、特急とは名ばかりといった印象があります。

途中では十津川村内などで狭路を走行し、景観なども素晴らしい事を考えると、個人的には時間をかけて走ってくれる事は大歓迎で、谷瀬吊橋のある上野地の休憩時間をもっと確保しても…と思う程でしたが、種別の実態は「普通」ではないものの、せいぜい「区間快速」か「区間急行」、或いは「準急」程度なのでは…と感じたものでした。

(種別に関してはJRの「海幸山幸」「はやとの風」や、海外に目を向けると「Glacier Express」の如く遅さを売りとする優等列車も存在しますので、これらと同様の考えと

捉えた方が良いかもしれません)

この八木新宮線は超長距離の特殊な路線であるだけに、使用車両も八木新宮線専用の車両が用意されているのですが、この専用車も観光タイプの車両ではなく、一般路線でありふれた存在の車両と言える日野BlueRibbonとなっており、あくまでも一般路線バスである事を強調している様に感じられる点は興味深いものです。

ただ日野BlueRibbonとはいえども客用扉は前扉1箇所のみで、装いは奈良交通の観光バスに近い装いとなっている他、側面の行先・経由地表示が字幕やLEDではなく、プレート掲出になっている事も目に付きます。

下回りも高出力エンジン搭載に加えて冷房用サブエンジンを搭載するなど、他の奈良交通一般路線車とは異なっており、一応長距離路線である八木新宮線の専用車としての差別化が図られています。

車内に足を踏み入れると、長距離仕様の前扉のみの車両だけあって、通路を挟んで2人がけの背もたれが大きい座席(最前列の左側のみ1人がけ)がずらりと並び、補助席も設置されているなど、座席定員を最大限確保できる座席配列となっており、路線バスと言うよりも自家用バスを連想する様な雰囲気となっています。

ただ座席数こそ確保されているものの、長距離を走り続けるにも関わらず、座席にリクライニング機能を備えていない事は、八木新宮線専用車の大きな特徴となっています。

座席配置こそ高速バスや観光バスに近いとはいえ、八木新宮線が高速バスや観光バスではなく、あくまでも一般路線である事を強調しているかの様に感じられるのは興味深く、リクライニング機能を備えていない座席のバスに6時間以上も乗り続けるというのは、今日の日本では八木新宮線の他に体験できるのだろうか?という程です。

この座席で途中下車せずに乗り通すともなれば、結構ハードな道中という気がする方も居られるかと思いますが、これまたハードな道程で知られる青春18きっぷ利用によるムーンライトながら号(JRの座席指定制快速列車:MAKIKYUは一応最もラクに過ごせる車両を狙い買いしたのですが…)で夜を越した後に乗車したMAKIKYUでも、思ったよりも疲れは感じなかったものです。

この事は八木新宮線の路線自体が車窓の変化に富み、山中の狭い道を走行する様を堪能していれば時間の経過が早く感じると共に、6時間以上の乗車でも高速バスの如くずっと座りっぱなしではなく、途中で3度の休憩が設けられ、実質的に1~2時間程度の路線バス乗車X4となる事も大きいのでは…と感じたものでした。

ちなみに八木新宮線の専属車両は、どれも大阪府内などの大都市圏では既に登録不可能となっている平成4年式の古参車で、しかもシフトレバーもFFシフトを装備していない車両です。

そのため乗客として乗り続けるには非常に興味深い八木新宮線も、幾らエアサス車で長距離路線用の特別仕様車とも言えども古参車である事に加え、随所に存在する狭隘区間をはじめ、長大路線にも関わらず大和八木駅~新宮駅の全区間が乗務員交代なしであるなど、乗務員の方々には相当ハードな道程なのでは…と感じたものです。

八木新宮線専用車の年式や走行距離なども考えると、今のままの状況が続くのもそう長くなく、近い将来に何らかの動きが生じる公算が高いと思いますが、興味のある方は是非一度奈良交通の八木新宮線に乗車してみては如何でしょうか?

また八木新宮線に関しては、近日中に続編記事も公開したいと思いますので、興味のある方はこちらもあわせてご覧頂ければと思います。

先日紀州鉄道に関する記事を取り上げた際、「紀州鉄道には西御坊方から…」と記しましたが、MAKIKYUが8月に御坊を訪問した際、御坊駅でJRを下車してから西御坊までは、駅前に丁度路線バスが停車していた事もあり、行きは路線バスを利用したものでした。

その路線バスは御坊南海バスが運行する「印南線」と呼ばれる路線で、その名前の通り御坊駅を起点に御坊市内中心部を経て印南(Inami)へ至る路線です。

この路線は途中西御坊(駅近くの幹線道路沿いに停留所があります)経由し、MAKIKYUはここでバスを下車したのですが、運行本数は1時間に1本あるかどうかといった程度で、土地柄の割に頻発している紀州鉄道に比べると、運行頻度の面では不利な状況です。

運賃も御坊駅~西御坊間210円と、路線バスとしては一般的な水準ながらも、紀州鉄道に比べて割高となり、その他の鉄道並行区間でも同様ですので、西御坊でバスを下車したのもMAKIKYUだけという状況でしたが、紀州鉄道に往復乗車で来た道を返すよりは…と考えている方は、予め時間を調べておけば活用でき、紀州鉄道との乗り比べも面白いかと思います。

また御坊南海バスは社名を聞くと南海バスの分社かと思ってしまう方も居られるかと思いますが、南海グループながらも旧南海電気鉄道→南海バスの分離会社ではなく別個の事業者で、その事もあってか、車両も南海バスとは異なる独自塗装の車両が主体を占めており、MAKIKYUが乗車した印南線の車両(日野製中型ワンステップ)も独自塗装の車両でした。

しかしながら近年、大阪府の排ガス規制によって大阪府内で運用不可能となった南海バスの車両が数台移籍しており、こちらは南海塗装そのままで「御坊南海バス」の社名を標記して走らせていますので、この車両を見たら南海バスの分社かと錯覚してしまいそうに感じたものでした。

写真はMAKIKYUが乗車した独自塗装の中型ワンステップ車と、市内で見かけた南海バス塗装のLIESSEです。

先月MAKIKYUが紀伊半島を訪れた際には、乗車する機会こそなかったものの、紀伊田辺で西日本JRバスの姿を目にする事もできました。

(何故かその後MAKIKYUは、今まで余り縁のなかった同社のバスに2回も乗車する事になっているのですが…)

同社で紀伊田辺駅を発着する路線は現在、紀伊田辺~栗栖川間の熊野線と呼ばれる一般路線1路線の他、明光バスと共同で大阪方面~紀伊田辺・白浜間の高速バスも運行しています。

その内一般路線(熊野線)は、かつては栗栖川以遠の熊野本宮方面にまで足を伸ばしていたものが、栗栖川以遠の撤退→龍神自動車への移管が行われているものの、紀伊田辺~栗栖川間は概ね毎時1本程度(紀伊田辺~栗栖川以遠を直通運行する龍神自動車の便を含めて)運行していますので、土地柄の割には比較的健闘している部類ともいえます。

しかしながら現在運行している熊野線も、今月末限りで西日本JRバスが撤退する事になっており、先月紀伊田辺を訪れた際にMAKIKYUは龍神自動車の方から話を伺っており、西日本JRバスHPでもその旨が告知されています。

ただ熊野線の現在残存している区間の10月以降の運行は、既に栗栖川以遠の運行が移管され、栗栖川以南の熊野線残存区間でも並行してバスを走らせている龍神自動車ではなく、明光バスへ移管される旨が発表されています。

そのため紀伊田辺~栗栖川間ではJRバス撤退後も、さほど大きな需要があるとは見込めない区間にも関わらず、紀伊田辺~芳養・南部方面などの如く、明光・龍神2社の競合状態となります。

現ダイヤでは紀伊田辺~栗栖川間でJRバスを利用し、栗栖川で以遠へ向かう龍神自動車便へ乗り継ぐダイヤもあるだけに、JRバスのダイヤをそのまま明光バスへ移管→栗栖川で別事業者の便へ乗り継ぎという形態が移管以降も残存するのか、それとも移管を気にダイヤを修正するのかも気になるものです。

また紀伊田辺ではJRバスの車庫が駅から至近の場所に立地する事もあり、MAKIKYUは車庫内で同社一般路線車の姿も記録(当然許可を得ての撮影です)しており、停車していた車両はいすゞLRが数台と三菱MK1台でしたので、専ら中型車での運行でいすゞ車主体というのが現行熊野線の現状(その内いすゞ車1台は、後に栗栖川行の運用に充当されていた事も確認しています)です。

これらの車両は地方ではさほど古参の部類には入らないとはいえ、決して新しい車両とも言えませんし、10月以降に熊野線の移管運行を引き受ける明光バスは専ら日野車を使用し、グループの近鉄バスから多数の中古車両を導入できる環境があるだけに、現行の熊野線使用車両が路線と共に移管される公算は低いと思われますが、現在熊野線で使用している車両の今後の行く末も気になるものです。

写真は熊野線用のいすゞLRと三菱MKです。

まずマイクロバスですが、こちらは中型と並び、同社の一般路線では多数見られる存在となっていますが、中型とは異なり見たのは日野車ばかりでした。

日野車も年式によって車種が異なり、最近は見かける機会も減ってきたRainbow RBと、今日ローカル路線やコミュニティバスで非常にポピュラーな存在となっているLiesseに2分されています。

マイクロバスでありながらも前扉が前輪より前にあり、前中扉車での導入も多いLiesseも、龍神では座席定員を確保するためなのか、見かけた車両は前扉車ばかりでした。

その上この手の車両を、比較的足の長い龍神温泉・胡麻壇山方面へ向かう路線などにも運用しており、MAKIKYUも胡麻壇山行きのマイクロバスを田辺駅前で目撃しているのですが、マイクロバスと言っても比較的長時間の乗車を想定してか、見かけた車両は標準仕様よりも高級なハイバックシートを装備しているのも特徴です。

また龍神自動車は一般路線バス以外に高速バスの運行はないものの、観光バスも一般路線とほぼ互角と言える規模を誇り、営業所も一般路線は田辺の本社営業所のみですが、観光部門は岩出にも営業所を設けている程です。

そのため本社営業所でも路線車と共に、観光バス車両の姿も多数見かけたもので、大型車両は新型SELEGAをはじめ、旧年式で大都市圏の排ガス規制に合致せず、大阪府内などへ乗り入れできない車両まで、様々な年式の車を見かけたものでした。

また観光バス車両は大型車が主体となっており、こちらは塗り分けこそ一般路線車とは異なるものの、白に赤のラインは同社の一般路線車に通じるものがあるのに対し、路線車と共に停車していた中型観光車は、塗り分けが大型観光車と同じにも関わらず、グレーのラインが入る独特の装いとなっていたのも特徴的でした。

このほか龍神自動車では本社営業所内に郵便輸送車など、バス以外の運送車両が停車していたのも印象的(車両には龍神自動車の社名入り)でしたが、こちらの紹介は割愛させて頂きます。

「MAKIKYUのページ」では数日前に、JR西日本の113系きのくに線ワンマン車に関する記事を取り上げ、この記事中では「ワンマン車狙いだったにも関わらず、4両編成による代走が行われており、1本見送って後の列車(約1時間待ちになり、その際の時間潰し(?)に関しても後日…」と記しましたので、この1時間の時間潰しとは?と思われた方も居られるかと思います。

先月紀伊田辺で予定より1本列車を遅らせたMAKIKYUは、この時紀伊田辺駅から徒歩で15分程度、また龍神自動車の路線バス便もある同社本社営業所(あけぼの)へ出向き、同社路線バスへの試乗と共に、許可を得て車庫内に停車中の車両撮影を行っていました。

龍神自動車は田辺周辺でもさほど規模の大きい事業者ではなく、MAKIKYUも同社バスへの乗車は先月が初めてだったのですが、同社路線バスは田辺から栗栖川・熊野本宮方面と龍神温泉・護摩壇山(南海りんかんバスへ乗り継いで高野山へ到達可能)が2本柱となっています。

これらの路線はどちらも土地柄故に決して高頻度ではなく、その上紀伊半島の山中へ進んでいく長大路線ですので、なかなか乗り難いですが、本社営業所や紀南病院と紀伊田辺駅の間であれば、田辺市内の比較的短い距離で幾つも系統が重なるだけに、本数もそこそこあって運賃も手頃ですので、比較的容易に試乗できます。

田辺での滞在時間が限られていたMAKIKYUは、バス時刻の関係もあって片道は徒歩で本社営業所まで移動し、本社営業所→紀伊田辺駅の片道だけ龍神バスに乗車したのですが、系統によっては芳養(Haya)や南部(Minabe)駅を通る便もありますので、時間が上手く会えばJRでの旅行中に、途中でこの便を利用してみるのも良いかもしれません。

ちなみに路線用車両は土地柄もあって、専ら中型車やマイクロバスが用いられており、MAKIKYUが乗車した車両も日産ディーゼル製の中型車で、同社で2段ステップの中型車は、この車両の様な前後扉の車両が主体となっています。

本社営業所内の中型路線車は、他に日野製の前中扉車も停車していたのですが、他に田辺市内ではいすゞや三菱ふそう製の車両が稼動している姿も目撃しており、比較的小規模な事業者ながらも、一応国産4メーカーを取り揃えています。

また同社の路線車は白に赤帯の塗装が標準塗装となっていますが、他に近年導入が進んでいるバリアフリー対応の低床車両も車庫内に一台停車しており、こちらは緑色1色の派手な装いが特徴ですが、他にも姿を見る事はなかったものの、黄色やオレンジ色の車両も稼動している様です。

中型路線車以外の車両に関しては、近日中に別記事で取り上げたいと思います。

昨日も取り上げた明光バスが走る和歌山県白浜町は、日本では数少ないパンダを飼育している事で知られる「アドベンチャーワールド」がある事でも知られています。

町の玄関口となる白浜駅にはパンダのモニュメントがあり、最近ではJRの特急「くろしお」号にまで「パンダシート」なる座席(記念撮影用:長時間の居座りはダメ)まで登場している程ですが、明光バスもアドベンチャーワールドへのアクセスを担うと共に、「パンダバス」なる車両まで走らせています。

「パンダバス」は車体側面や後部にパンダを描くと共に、パンダの顔をイメージした様な前面の塗り分けも独特で、様々な塗装のバスが混在する明光バスの中でも、非常に目立つ存在となっています。

MAKIKYUは幸いにも町内循環線(臨海経由:便数が限られ、白浜駅~白浜町中心部[バスセンターなど]間ではやや大回りになりますが、運賃は同額で景色の良い海沿いを走りますのでおススメです)で乗車する事が出来ましたが、他の車両に比べて見た目がユニークで、アドベンチャーワールドへの訪問客にも喜ばれそうな雰囲気の車両とはいえ、特定時刻での限定運行などは行っていない模様(少なくとも公式な掲出は目撃していません)です。

時刻を限定してアドベンチャーワールドへの輸送に優先的に充当すれば…とも感じる程(大阪方面からの訪来客が多い事を考えると、逆に近鉄塗装そのままの近鉄中古などは望ましくないですが…)ですが、この車両に当るかどうかは運次第の様です。

ちなみに「パンダバス」の車両は神戸市営バスからの移籍車で、外観こそ目を引くものの、車内は特別な改装等は行われておらず、背もたれの大きい緑色モケットの座席など、神戸市営バスの特徴が色濃く残っています。

年式も平成2年式と、明光バスの中でも割合古参の部類に属する車両(おまけに海沿いを走り、潮風に吹かれる環境で走っていますので…)ですので、今後の活躍もどの程度続くのだろう…と感じると共に、この車両が退役しても「パンダバス」は他車両で再び走らせるのだろうか?と感じたものでした。

(ちなみにこの車両の前にも明光バスでは別デザインで「パンダバス」を走らせていた様です)

先月MAKIKYUが紀伊半島を訪問した際には、白浜周辺を走る明光バスにも何度か乗車し、グループの近鉄バスから移籍した車両に関しては既に取り上げていますが、今日はその続編として比較的近年導入された車両に関して取り上げたいと思います。

近鉄バスからの転籍以外で近年導入された車両は、バイオレット一色の装いに、白のラインが入ったもので、シンプルながらも比較的特徴的なものとなっています。

この装いは近年明光バスで導入が進んでいる一般路線用のレインボーHRをはじめ、マイクロバス(ポンチョ)でも用いられています。

白浜駅で見かけたポンチョはコミュニティバスなどではなく、「空港」(南紀白浜空港)の行先を出した一般路線で活躍しており、いくら南紀白浜空港の規模が小さくとも、収容力のなさが際立つこの車両で航空機連絡便は…と感じたもの(MAKIKYUには余り縁のない話ですが…)でした。

また紀伊田辺駅では、明光バスが運行する和歌山市方面への高速バスに充当されている車両でもこの装いの車両を見かけており、この塗装は一般路線車に限ったものではありません。

この塗装を纏った車両は、今後近鉄バス塗装の車両と共に、明光バスでは勢力を拡大していく事になりそうですが、その一方で観光気分を盛り上げ、白浜の雰囲気に見合った装いと感じている白と水色の塗装を纏った車両もまだまだ走っているものの、これからは…と思うと、少々寂しい気もしたものです。

MAKIKYUが今月初めに紀伊半島を訪れた際には、白浜地区で同エリアの観光も兼ねて、明光バスに乗車する機会がありました。

白浜地区はJR駅と海岸沿いの宿泊施設などを集まる中心街が離れており、この他にも観光スポットが点在する事から、公共交通機関を用いて白浜地区を廻る場合、バスでの移動が必須となります。

この白浜地区の路線バスは、近鉄グループの明光バスが独占しており、白浜の中心街に本社を置く同社は、白浜地区内の路線をはじめ、白浜~田辺間の路線なども運行していますが、白浜地区は観光利用が多い土地柄もあり、周遊観光の便宜を図るために1日~3日間のフリー乗車券も設定されています。

MAKIKYUもこの1日乗車券を利用し、白浜地区の明光バスは指の数程度利用したのですが、これだけの回数を乗車すれば、幾種もの車両に乗車する事になります。

同社は近鉄系事業者で、規模もさほど大きくない事から、一般路線車は日野製で統一されているのですが、新車と合わせて中古車の導入も進めている上に、排ガス規制によって大都市圏では登録不可となった年式の車両も走らせています。

そのため同社路線バスでは、様々な種類の車両に乗車できる事も趣味的には面白いのですが、その中でも近年グループの近鉄バスから移籍してきた車両は、ブルーとイエローの特徴的な近鉄塗装のまま「明光バス」の社名を掲出して使用しています。

時折見かけるこの車両は、特徴的な装いだけあって非常に目立ち、目を引く存在ですが、近鉄グループでは他に山口県の防長交通でも、近鉄移籍車をそのままの装いで使用しており、MAKIKYUが一度だけ防長交通に乗車した際もこの車両でしたので、全国各地を廻られている方や、大阪府や山口県の方は、この車両を見てここは一帯何処なのか…と感じてしまうかもしれません。

また元々大阪で使用していた車両だけあって、乗車した車両の中には、木目調の内装を用いた車両もあるなど、都市型の一般路線車にしては比較的高級感が漂っており、大都市圏の排ガス規制に適応できない年式の車両(日頃大都市圏に身を置いている立場としては、生活圏で乗車できない古参年式の車両に当たるとむしろ嬉しい位です)とはいえ、比較的好感を感じたものです。

ただ先日取り上げた熊野交通の南海移籍車と同様に「大阪バス協会」のステッカーが車内に残存しているなど、近鉄バスに馴染みのない乗客が素人目に見ても、大阪から移籍してきた車両である事が一目瞭然です。

白浜地区の路線は、比較的至近の大阪周辺からの観光客が多いエリアだけに、期待を膨らませてやって来た観光客(路線バスには余り関心を持っていない乗客も多いかと思いますが…)が失望しかねない状況ですので、様々な車両が活躍する姿は面白いと感じた反面、見るからに大阪で御用済みとなった車両である事を主張している「大阪バス協会」と記されたステッカーは…と感じたものでした。

今月MAKIKYUが紀伊半島を訪れた際には、三重県方面から乗車した普通列車の新宮到着から、白浜・紀伊田辺方面へ向かう普通列車の新宮発車まで時間が空いており、その空き時間を利用して熊野交通の新勝線に乗車する機会がありましたので、取り上げたいと思います。

熊野交通は新宮を拠点に、和歌山県内の紀伊半島南部に路線を持つバス事業者で、以前は新宮~熊野市方面への路線も運行していたのですが、現在も社名で「熊野」を名乗りながらも、熊野市駅などでその姿を見る事はありません。

その代わりといっては難ですが、新宮~紀伊勝浦間の「新勝線」と呼ばれる路線は、途中経由地の違いなどで複数のルートが存在しているものの、勝浦以遠まで足を伸ばす別路線(串本・潮岬方面)などと合わせ、各系統合計で昼間毎時2本(30分間隔)と比較的高頻度で運行しており、同社一の幹線となっています。

運賃は新宮駅~紀伊勝浦駅間を乗り通すと600円になりますので、並行するJRの普通運賃に比べると割高感は否めませんが、同区間のJR線は国鉄時代そのものと言っても過言ではない閑散ダイヤで、普通列車の運転間隔が一定でない上に、昼間は運転間隔が大幅に開きます。

そのため新宮~紀伊勝浦間における高頻度でのバス運行は大いに評価できるもので、観光などでこの一帯を移動する予定があるならば、熊野交通・新勝線の存在を知っていると非常に便利です。

(余談ながら熊野交通では、1000円で1300円分利用可能な金券式昼間割引回数券の設定(1乗車で1000円までの使用限度額制限あり)などもありますので、その気になれば多少は安く乗車できます)

使用車両は土地柄もあってか路線車は殆どが中型車で、オリジナル塗装は白に黄色・オレンジ・赤の非常に派手で目立つ装いなのですが、低床車や南海移籍車が幅を利かせている事もあり、オリジナル塗装のバスを見かける機会はさほど多くない状況でした。

近年は中型ノンステップバス(日野HR)の導入が進んでおり、こちらは黄色をベースとした低床車オリジナル塗装となっているほか、熊野交通は南海系列の事業者という事もあって、南海バスからの移籍車も近年多数登場しています。

最近南海バスから移籍した車両は、南海バスの塗装を少し変えただけの「簡易塗装変更車」とも言うべき塗装を纏っており、先日乗車した車両も南海バスから移籍したこの塗装のバスだったのですが、車内には「大阪バス協会」のステッカーまで残存しており、一目で移籍車と見分けられる状況でした。

それでも和歌山県内では他社バスの塗装そのままで、社名を書き換えただけのバスを走らせている事業者も存在する事を考えると、多少とは言え装いを変え、独自色を出している点は評価すべきかもしれません。

先月MAKIKYUが南海沿線を訪れた際には、大阪府内の南海電車沿線を営業基盤とする南海バスにも乗車する機会がありましたが、今日はその際に乗車した一つである「鳳シャトル」に関して取り上げたいと思います。

この路線は堺東駅(南海高野線)~西区役所間をシャトル運行する路線で、堺に馴染みの薄いMAKIKYUとしては、堺市が最近政令指定都市となったとはいえ、西区役所と聞いてもピンと来ない印象がありますが、鳳駅下り(Otori-eki Sagari)と呼ばれ、鳳駅から4~5分程度歩いてバス通りに出たら直ぐの場所(距離はさほどでもないですが、土地勘のない方には少々難ありかと思いますので、鳳シャトル試乗が目的であれば、堺東方からの乗車が無難です)ですので、鳳シャトルという名前の通り、実質的に堺東~鳳間を結ぶ路線となっています。

鳳シャトルは休日には昼間15分間隔での運転に減便されるものの、平日は10分毎と比較的高い運行頻度で運行しており、西区役所で接続する栂・美木多駅方面や光明池駅方面の路線などと乗り継ぐ際には、運賃が両者で通算される制度が導入されているのも特徴です。

使用車両も一般の南海バス路線とは異なり、鳳シャトル専用の車両が用いられているのも特徴で、MAKIKYUが乗車した日野ブルーリボンシティのノンステップ車(AT車)は真っ赤な装いが目立ち、車内もハイバックの座席が並ぶなど、内外共に非常に特徴あるものでした。

また鳳シャトルではこの車両の他に、最新型のブルーリボンⅡ(いすゞERGAとほぼ同じスタイル)や、低公害車の日野ブルーリボンシティ・ハイブリッドの姿も目撃していますが、後者は真っ赤な装いではなく、水色をベースとした趣の異なる装いとなっているのも特徴です。

この鳳シャトルは他の南海バス路線と同じく、関西一円の私鉄・バスの大半で通用するスルッとKANSAI 2・3DAYチケットも通用しますし、乗車時間も片道20分程度とさほど長くないだけに、運賃も片道240円と比較的手頃ですので、鳳シャトル単独での乗車も悪くないと思いますし、西区役所や堺東駅から各方面に向かうバスに乗り継ぐのも面白いと感じますが、「MAKIKYUのページ」をご覧の皆様も鳳周辺を訪れる機会がありましたら、是非鳳シャトルに乗車してみては如何でしょうか?

写真は鳳シャトルで活躍する日野ブルーリボンシティ(AT車・MAKIKYUが乗車した車両とは番号違い)とハイバックシートが並ぶ車内の様子、趣が異なる装いの鳳シャトル用ハイブリッド車です。