先月MAKIKYUが関西方面へ足を伸ばした際には、新たに開業した路線で世間の大きな注目を浴びている阪神なんば線にも乗車し、同線関連の記事も既に「MAKIKYUのページ」で取り上げていますが、その際には阪神なんば線を介して直通運転を行う近鉄奈良線も利用し、奈良県内にも足を伸ばしたものでした。

奈良県内に足を伸ばした際には近鉄電車に加え、同県内には幅広く路線を持つ近鉄系のバス事業者・奈良交通(奈良県内の路線バスは、殆ど同社とその子会社ですが…)の路線バスにも乗車する機会がありました。

同社の中でも学園前駅などの近鉄奈良線沿線と、郊外の住宅地を結ぶ北大和営業所管内の路線では、関西では極めて特徴的な車両とも言える3扉車(最近では排ガス規制の影響によって、首都圏や名古屋市営バスの車両取替えが進み、3扉車が比較的多いこれらのエリアでも少数派になりつつありますが…)の姿を多数見る事が出来ます。

最近ではワンステップなどの低床車導入に伴い、3扉車ではなく中扉4枚折戸の車両(これも関西で姿を見る頻度は余り高くないですが…)が導入される様になっているものの、奈良県内は大阪・兵庫の様な急速な車両入れ替え(排ガス規制の影響です)が行われていない事もあって、大阪・兵庫の都市圏では既に乗車機会のない年式の車両もそこそこ走っており、学園前駅などでは今でも結構な頻度で3扉車の姿を見る事が出来ます。

MAKIKYUが学研奈良登美ヶ丘駅(近年開通したけいはんな線の終着駅です)→学園前駅間で奈良交通バスを利用した際にも、ワンステップの車両を少々見送った後に北大和名物とも言える日野製3扉車(写真とは同形ながらラッピング付きの別車両)に当たり、この車両に乗車したものでした。

3扉車は学園前駅などで各扉から乗降扱いを行う事で、乗降の迅速化に多大な威力を発揮していますが、北大和地区では運用車両だけでなく、運賃収受方式も非常に特徴あるものとなっています。

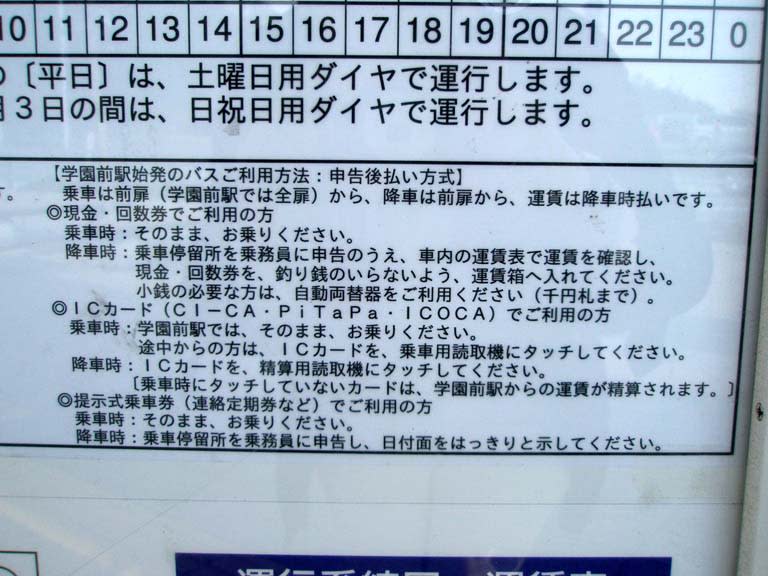

その運賃収受方式は「信用方式」と呼ばれ、運賃が区間毎に設定されていて均一運賃ではないものの、乗車時に整理券を取り、降車時に運賃表示器に表示された該当整理券番号の運賃を支払う整理券方式でもない運賃収受方法です。

利用者自身が乗車区間を告げて運賃を支払う(乗務員は乗客の申告を信用する)この運賃収受方式は、首都圏の均一運賃区間~対キロ運賃区間に跨る路線などでよく採用されており、運賃前払い路線では多数の路線で導入されています。

北大和地区の奈良交通バスにおいても、学園前駅などへ向かう便に関しては運賃前払いの信用方式となっており、これは関西では比較的珍しい(関西では均一区間でも京都・大阪・神戸の市バスをはじめ、後払いが多数派で、前払いは尼崎・伊丹の市バスなど少数派です)と言えますが、全国的に見れば決して珍しいものではありません。

しかしながら学園前駅などから、郊外の住宅地へ向かう路線においては、「運賃後払いの信用方式」という運賃収受方式を用いており、これは国内各地で数多くの路線バスに乗車しているMAKIKYUとしても、導入事例は他に僅かしか見た事がない珍しい運賃収受方式です。

(他の事例としては松戸駅→戸ヶ崎操車場方向の、千葉~埼玉県跨ぎとなる京成バス(23区内均一区間用の車両を使用)などがあります)

これは乗車時に運賃後払いの均一区間運行車両や、整理券方式の始発1区(整理券発行なし:事業者によっては始発1区でも0番や1番の整理券を発行している事例も多いです)の如くそのまま乗車し、降車時に乗車停留場を告げて該当運賃を支払う(最高金額となる始発からの乗車時はそのまま該当運賃投入)という仕組みです。

ICカード(自社カードのCI-CAに加え、ICOCAとPiTaPaも利用可能です)に限っては、乗車用読み取り機を設置(途中停留所からのICカード乗車時に限り、降車時に乗車停留場申告ではなく整理券方式のバスと同等の取り扱い)となるのも、奈良交通における運賃後払い信用方式の大きな特徴ですが、利用客の殆どが最寄駅との間の利用という路線ならではの運賃収受方法と感じるものです。

この奈良交通バスはスルッとKANSAI加盟事業の近鉄系事業者でありながらも、北大和管内をはじめ、各路線共に関西一円の乗り放題乗車券「スルッとKANSAI 2DAYチケット・3DAYチケット」や、私鉄・バスで利用可能な磁気カード・スルッとKANSAIカード各種(事業者によって個別の名称有り)が使えないなど、やや不便に感じる面もあり、関西一円乗り放題の乗車券が使えない点などは、やや足が遠のく要因になってしまうかもしれません。

(MAKIKYUが先月乗車した際も、他の私鉄などはスルッとKANSAI 2DAYチケットで殆ど乗れたのに対し、奈良交通だけICOCAで別払いと言う有様でした)

とはいえ北大和管内の車両や運賃収受方式は非常に特徴的で、一見の価値はあるかと思いますし、MAKIKYUが乗車した学園前駅~学研奈良登美ヶ丘駅間をはじめ、近鉄奈良線~けいはんな線間を結ぶ路線などは運行本数も多く、運賃も比較的手頃ですので、「MAKIKYUのページ」をご覧の皆様も今注目を集めている阪神~近鉄直通列車で奈良線沿線を訪れる機会がありましたら、是非北大和地区を走る奈良交通バスにも乗車してみては如何でしょうか?

写真は今も北大和管内で多数が活躍する3扉車と、停留場の時刻表下部に記載された「運賃後払い信用方式」の利用案内です。