(この記事は列車乗車日に合わせた過去ログ投稿です)

4月23日、この日は朝早くに北京からの列車(1453次:別途乗車記有り)で江西省の省都・南昌に到着し、まずは站舎と一体になったホテル・南昌鉄路大酒店(Nanchang Railway Hotel)へ。

このホテルは一応3星級(中国ではホテルを星の数で格付けしており、3星級であれば日本のビジネスホテル以上の設備を備えています)だけあって英語も通用(MAKIKYUは英語が苦手な事もあり、中国人服務員の英語の問いかけに対して漢字筆談で応対する有様でしたが…)し、比較的高級な感じですが、ここで空き部屋の有無を尋ねると、単人房(シングルルーム)は「没有」(ない)とはいえ、双人房が食事なしとはいえ特価98元、アクセスも申し分なしという事で、早速宿泊を決定。

その後は南昌から上海(MAKIKYUはここから帰国するチケットを持っていましたので…)方向へ向かう列車のチケットを購入する為に乗車券売り場へ向かい、無事第2希望の翌日南昌発上海南行き普快(2136次)の硬臥を手配した後は、站近くの食堂で朝食に。

朝食はお粥と豆乳、饅頭に卵や漬物がついた典型的な中華風早餐(朝食)で5元とまあまあの値段(日本の感覚からすると激安ですが…)で、ここで時刻表と相談しながら何か面白そうな列車はないかと物色していましたが、選択肢として考えたのは近郊の慢車かN(管内)快速で南昌近郊へ出向く事で、前者は4月のダイヤ改正でローカル列車が激減した事もあって、妥当な時間帯に適当な列車がない事もあってあえなくボツに。

また後者は南昌を基点に稼動している動車組(中国で機関車が客車を牽引する列車ではなく、電車や気動車の様に自走する車両をこの様に呼称し、最近走り始めたCRH(和諧号)もこの一員ですが、この記事で以後触れる動車組はこれとは異なる気動車(両端に動力車が連結される動力集中方式)を示します)が存在しているらしい話を聞いた事があり、この車両には興味ありという事で充当される可能性のありそうな列車を手配する事にしますが、先程上海南行きの乗車券を購入する際に他の乗客が購入していた景徳鎮行きN快速は2階建て車両で発券されているのを確認し、これは絶対動車組ではない事が確定ですので当然却下します。

他に近郊へ向かう適当な列車にさほど遠くない所までという事で、西へ向かうN527次の軟座で途中の新余(Xinyu:中国の感覚では比較的近いとはいえ南昌からは160km程離れており、中国のスケールの違いを感じます)までの座席があるかをメモ(MAKIKYUは中国語会話が全くダメですので…)に記して尋ねると、既に軟座は売り切れなのか、それとも新余までの割り当てが存在しないのか分かりませんが、硬座ならあるという事なので、25元のN527次硬座乗車券を1枚購入。

その後は列車発車が11時過ぎという事もあり、10時半頃まで2路無軌電車(トロリーバス)で市内中心部に繰り出し、再び南昌站に戻りますが、入口の荷物検査(中国では火車站構内入場時に空港の如く荷物のX線検査を行っており結構面倒です)を終えて候車室(待合室:列車毎に指定された部屋があり、改札もこの部屋の指定場所だけに限られています)に入ると、程なく改札に。

改札を終えて站台(ホーム)に降りると、南昌站始発の列車だけあって既に入線しており、車両は期待通り白に赤と黄色の帯を巻いた動車組(25DT・中国の幾つかの鉄路局で少数が運用されており、地域毎に異なる塗装を纏っています)で、MAKIKYUがこの形式の車両に乗車するのは3度目でしたが、先頭を見ると本来の流線型をした専用動力車は故障したのか、DF4D(ディーゼル機関車)が連結されて編成美が乱れている事は惜しまれます。

列車発車まで少々時間がある事もあり、乗車前に編成を見渡すと客車は1~10号車までの10両、そして最後尾には発電車が1両と、中国にしては短距離列車(それでも終点までの所要時間は3時間半近いですが…)だけあって編成も短め(日本の感覚からするとこれでも長いですが…)です。

その内5号車と10号車の2両は軟座と硬座が各48名分ずつ(合計で定員96名)の軟硬座合造車(日本のJRで言うところの「クロハ」などに近い感じです)で、軟座の連結位置がバラけているのは不自然な気もしますが、後部の10号車は余り人気を感じなかった事や連結位置を考えると服務員用の車両という可能性が高く、またこの車両の軟座は見た限りでは2人掛けで足置きの付いた一方向きリクライニングシートと思われる座席が通路の両側に並んでおり、また軟硬座合造車でありながら形式名は何故かRZ25DTとなっていたのも気になります。

そして編成を一通り見回した後、指定された2号車の硬座車に向かうと、そこは既に他の乗客に占領されており、他の座席へたらい回しされますが、これは仲間同士で固まっていたくても、座席指定システムの関係で都合よく発券されない中国では良くある事で、この時は結局2回ほどたらい回しにされてから適当な空席に落ち着きます。

硬座車の車内は典型的な2+3列のボックス席が並び、車端部にはLEDの案内表示装置も取り付けられていましたが、比較的新しい車両だけあって天井のFRPが少々安っぽい感を受けるものの、内装も比較的綺麗な部類に入りますし、座席は硬座だけあって背もたれは直角、肘掛なしという相変わらず粗末な設備とはいえ、新空調料金が適用される列車だけあって座面も多少クッション性があり、大半が硬座の近距離列車だけあって乗車率は8割程度と混雑もさほどではない事もあり、居住性も決して悪い物ではありません。

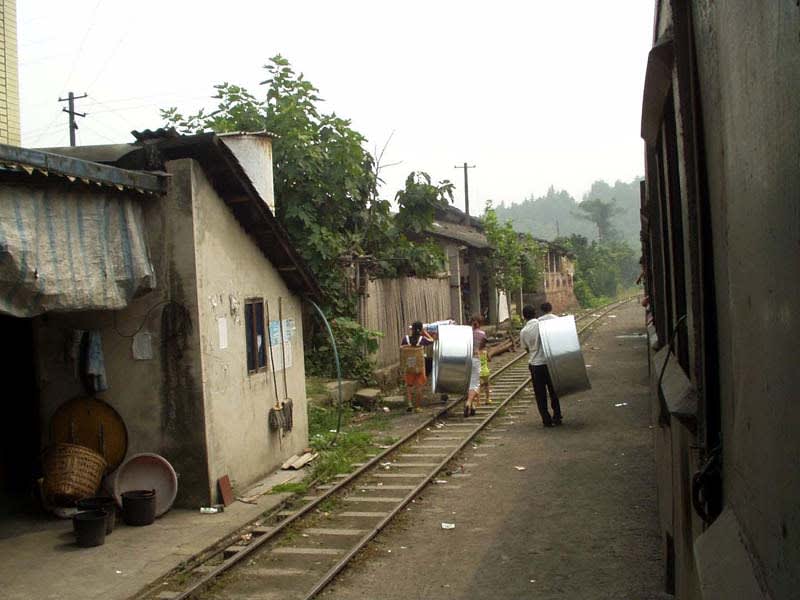

列車は定刻に南昌を出発し、暫く街中を走った後は長閑な田園風景が主体となりますが、途中の幾つかの停車駅周辺などは小さいながらも市街地が広がり、また田園風景が広がるという繰り返しで、水田が広がる風景などは日本人にとっても違和感のないものですが、所々にある丘陵の斜面に見える土の色が随分赤っぽく、この点は異国にいる事を感じさせられます。

12時頃になると食堂車も連結していない短距離列車にも関わらず、南昌で調製した弁当を積み込んだのか服務員が弁当販売に廻っており、別に袋入りの漬物の様なものも付いて10元のこの弁当を買い求める乗客も散見されますが、売れ行きはあまり芳しくない様に見受けられます。

またこの頃には別の服務員が靴の中敷らしきものの実演販売を行いはじめ、こういった事は中国鉄路では良くある事ですが、耐久性を証明するためなのか商品見本を力ずくで踏みつけており、これは非常に五月蝿く大人気ない印象を受けます。

そして12時40分頃になると省都・南昌よりはずっと小さいものの、それなりの市街地が見えてくると今回の下車駅である新余(Xinyu)で、特に観光で有名な街ではありませんし、大都市という訳でもありませんので、日本人はあまり訪れないかと思いますし、この町の名前は聞いた事がないという方も多いかと思いますが、それでも一応100万人程度の人口を誇る様で、地方の田舎町とはいえ站前もそこそこ活気があり、ここで下車する乗客の姿も多数見受けられます。

列車はまだ暫く西を目指しますが、MAKIKYUは南昌から日帰りという事もあり、ここで下車する事にしますが、2面3線のホームがある新余站は4月23日現在停車する列車こそ設定されていないものの、近い内にCRH(和諧号)の一部が停車する様で、站舎側の1面1線のみはホームがかさ上げされています。

また新余では昼時で、また多少の停車時分が設定されている事もあって、站台で弁当(5元)のワゴン販売も行われており、MAKIKYUもこれを昼食に買い求めますが、N527次は短距離列車という事もあってか車内と同様にここでも弁当の売れ行きはあまり芳しくない様な感じでした。

こんな感じで江西省を走る動車組くずれ列車の2時間弱という旅はあっという間に終わり、帰路は新余からの始発列車も設定されておらず、当日購入であれば南昌までの乗車券は無座(立席)となる事はほぼ必須ですので、長途汽車(高速バス)で戻る事にしましたが、こちらは40分毎で日没頃まで運行されているものの、運賃は中型の豪華バス(現代AEROTOWN・韓国メーカーの車両で、この車両はリクライニングシート装備とはいえ、本家韓国では一般路線で使われるクラスの車両です)で50元とN527次硬座の丁度倍額、所要時間も列車とほぼ同等で汽車站(バスターミナル)は街外れに移転(新余火車站~新長途汽車站間はミニバスが頻発し、アクセスは確保されていますが…)している事等を考えると、本数や座席の有無を別とすれば列車の方が優位な間を受けます。

ちなみにこの列車の乗車翌日に南昌から2136次列車に乗車した際、車庫の中で少々色褪せた感じの流線型動力車が4両(本来であれば動力車が両端に連結されますので、2編成分)放置状態となっている姿を目撃していますので、動力車は永らく使われておらず、中間の客車だけを使用している状況が続いている様で、この点は惜しまれますが、「MAKIKYUのページ」をご覧の皆様も江西省方面へ行かれる機会がありましたら、比較的座席も容易に確保できる列車ですし、少数派の動車組客車に乗車できるこの列車に乗車されてみては如何でしょうか?

写真は南昌站で発車待ちのN527次とそのサボ、MAKIKYUが下車した新余站の站舎です。