おはようございます。

横浜のそごう美術館で西田俊英(1953~)の回顧展が開催されているというので行ってきました。西田の作品は毎年、院展でみているが、こうして若い時代からの作品を一度にみるのは初めて。それに経歴なども知らなかった。

ぼくがこの前、旅行で行ったばかりの伊勢神宮の近くで生まれている。武蔵野美大日本画科を卒業後、土牛、塩出秀雄に師事。院展入選を果たし、現在は同人として活躍している。ぼくの好きな作家の一人。

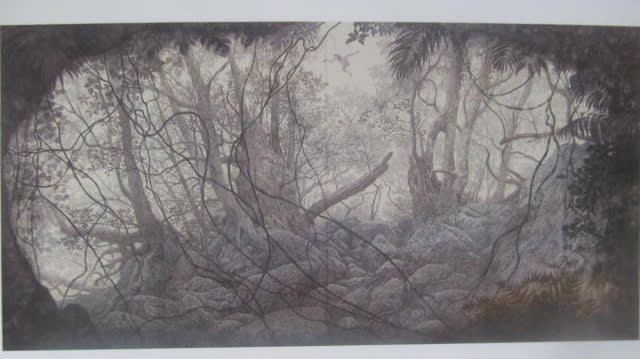

昨年の院展の作品が出展されていたので、まず、それから。

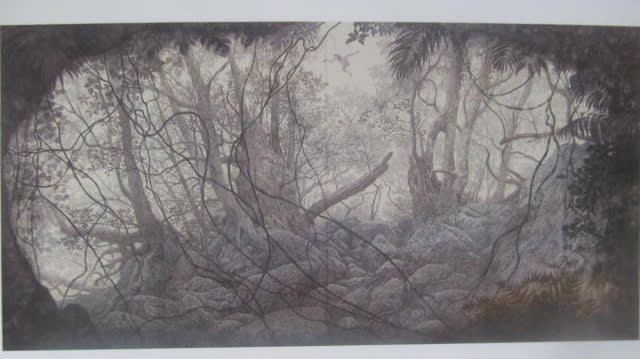

森の住人(2015) 巨大な樹木が生い茂る太古の森をさまよい、洞窟に。そこから覗いた風景。

そして、17歳のときの作品。月光(1971)。

少年のころより、色鮮やかな昼の世界が、月光と共にモノクロームへ移りゆく世界に惹かれ、その闇の中、様々に遊んでおりました、という。本展においても、月の出ている作品を数多くみることができる。次の作品は61歳のときの月。

月寒(2014)

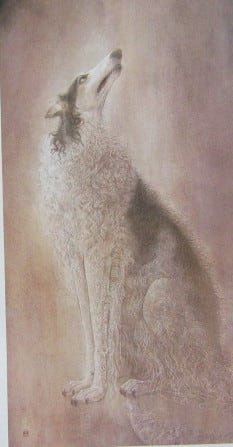

この絵には、西田が好むモチーフがいくつも描かれている。まず、月、そして桜(大樹)、そして洋犬のボルゾイ。会場内の図録をめくると、ある評論家がこの絵を激賞していた。バタ臭い日本画だが、画中の月をみる青年は新しい時代を開く織田信長のようで、これは西田自身を描いているのでは、と。

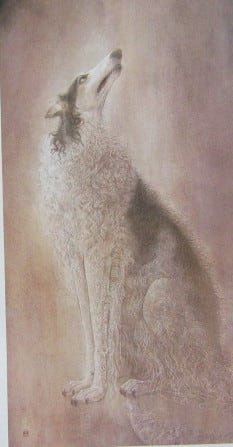

ボルゾイ犬の名はゼウスといい、はじめて知人からお借りしたときの絵は枝垂れ桜の下で描かれている。ゼウスがここで描いてくれといわんばかりにそこで待っていたそうだ。展覧会の最後を飾っているのもゼウス。なんと皇帝しか使わない文様の敷物に座らせている。下の絵はそれとは違うが、足立美術館所蔵の観(2014)。

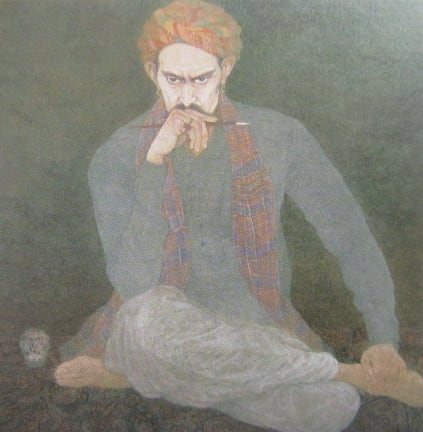

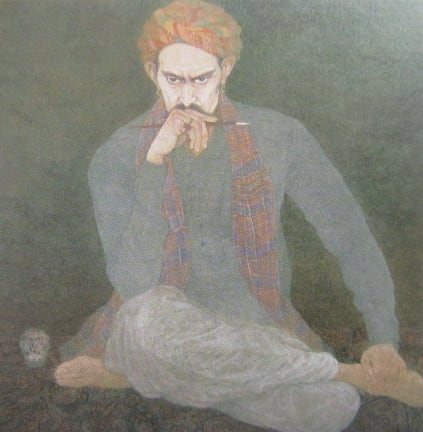

若い時からインドが好きだったが、40歳のときに文化庁在外研究員としてインドに留学した。インドの風土から様々なインスピレーションを受け、つぎつぎと作品が生まれた。

ミニアチュールの画家(1995)

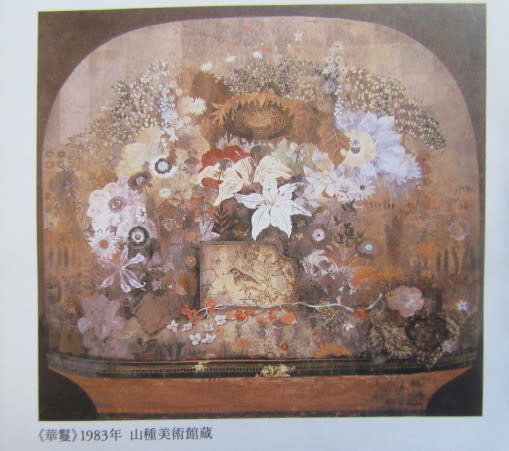

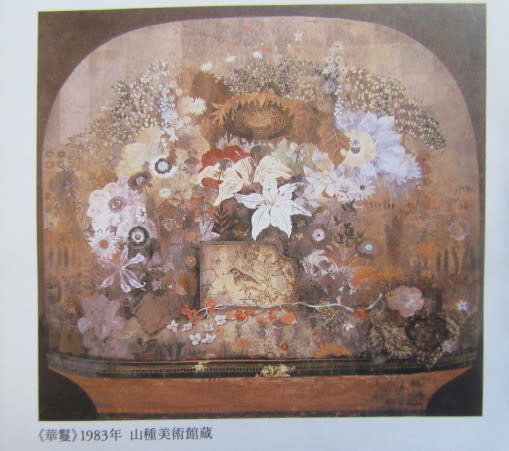

30歳のとき、山種美術館賞展で輪廻をテーマにした華鬘(1983)で優秀賞を受賞し、 翌年、東京セントラル美術館日本画大賞展にてインドの白いこぶ牛を描いた聖牛(1984)で大賞を受賞した。 とてもいい絵だったが、写真がないのでの載せられません。図録を買わない主義なので(笑)。

華鬘(1983)山種美術館蔵

孔雀や鶴の鳥類、牛、馬などの動物の絵、そして人物画と絵の対照は幅広い。

キング(2002)

吉備の鶴(2006) 足立美術館賞

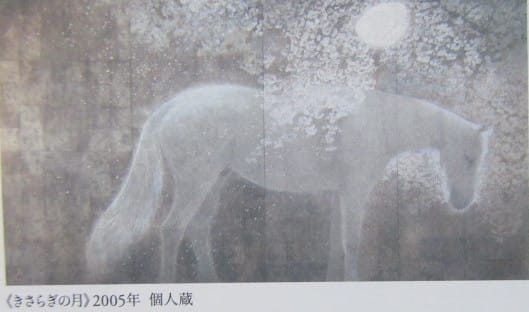

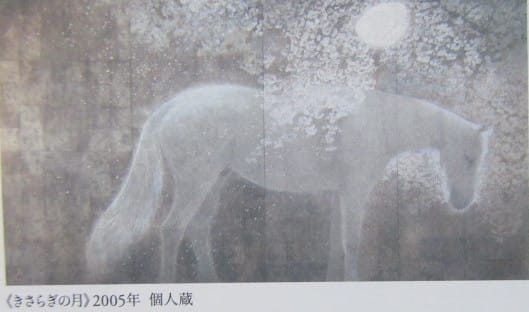

きさらぎの月(2005)西行法師の歌から着想を得たという 。内閣総理大臣賞受賞作品。

西田が45歳で院展の同人になられたとき、塩出からお祝いの言葉をいただいた。土牛先生の門下の入りて日本画の道を学べり忘れるなゆめ

サブタイトルの忘れるなゆめはここからきている。

それでは、みなさん、今日も一日、お元気で!