秋田の桜の名所、千秋公園の入り口近くにある、平野政吉美術館。”藤田嗣治の祈り/平野政吉の夢展”のポスターに惹かれて、入った。その会場に足を踏み入れたとたん、巨大な壁画が目に飛び込んでくる。たしかにどこで観た絵だ、もちろん現物ではなく、テレビの美術番組か新聞の美術記事か何かで。頭の中の引出しをあちこち開けてみたが、みつからない。でも、そんなことはどうでもいい、とうとう出会えたという感じがふつふつと湧いてきた。これが、藤田嗣治作”秋田の行事”だった。

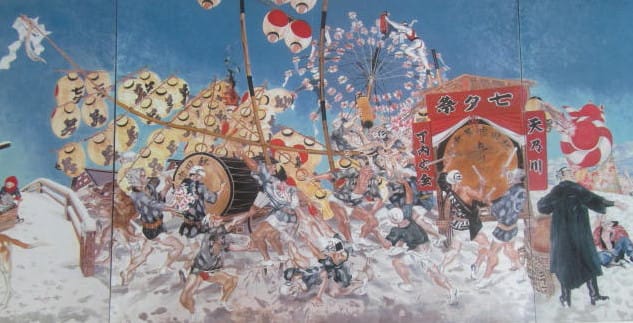

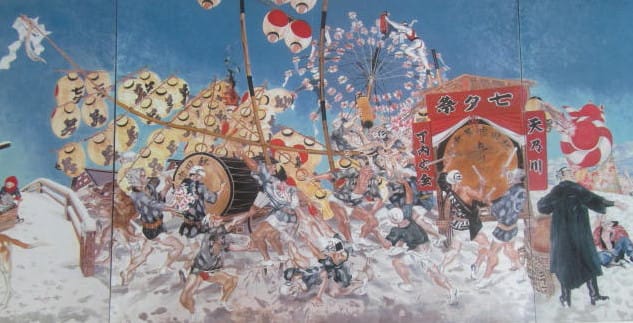

3.7mx20.5mの超大作だ。写真に撮れなかったが、これを絵ハガキを横に5枚ほどつなげたミニ壁画がギフトショップにあったので買ってきた。それを拡げて、今、思い出している。ぼくは、お祭り好きだから(汗)、自然と目が壁画の右半分に行く。秋田市の、外町の一年のお祭りが描かれている。一番、右側が日吉八幡神社の山王祭、そして、その隣りが太平山三吉神社の梵天奉納、そしてお馴染み、竿灯のお祭りである。それが、絵ハガキ3枚分にきたところで、景色が一変する。たとえていうと、華やかな紅白歌合戦が終わり、突如、ゆく年くる年の静かな新年を迎える場面が現れるような。

そこには、静かな秋田の冬の暮らしが描かれている。角館で取材したという、かまくら(雪室)で遊ぶ少女たち、雪上には米俵を積んだ馬車や薪の束を売ってる(?)人などが描かれている。祝祭空間と日常空間に架かる橋は、香ろ木橋で、古代の城柵・秋田城が築かれた丘を暗示しているという。時空を分けている橋なのだ。

これは、解説書に書かれていないのだが、冬景色は当然のこととして、夏祭りの地面もまた雪の道(ぼくにはそう見える)であるのが不思議。それに、黒いマントを羽織った男が、それぞれの画面に一人づつ、まるで指揮者のように立っているのも不思議。いろいろ想像してみるのも楽しみ。

(フジタの乳白色ではなく)色彩豊かに描かれたお祭り風景や克明に描かれた登場人物。いくらみても飽きない絵だった。この大壁画に相応しい、吹き抜けの大きな部屋に飾られ、二階からも見下ろすように鑑賞もできる。

藤田嗣治が1937年(昭和12年)に、制作依頼主である平野政吉の米蔵で描いたもので、制作当時世界一の大壁画と言われた。これを、藤田は僅か15日間で仕上げたという。しかし、この絵は直ちには公表されず、昭和42年まで、約30年間も米蔵で眠っていたそうだ。

秋田大富豪だった平野政吉はフジタの絵を好んで蒐集し、美術館をつくるのが夢だった。その美術館を飾る絵としてフジタに依頼したのがこの壁画。昭和42年に夢がかない、今日まで100万人ほどが訪れたが、この6月で閉館となる。

藤田嗣治作 ”秋田の行事”

全景

左側の冬の暮らしの場面

中程の竿灯まつり、七夕まつり

右側の山王祭と太平山三吉神社の梵天奉納

その他に、フジタの絵が15点ほど展示されている。そのうち、”五人女”と”北平の力士”。フジタの妻マドレーヌは、1936年に戸塚のアトリエで亡くなるが、そのときベッドのそばに置いていた作品が”五人女”。マドレーヌ追善のために、平野が、秋田に美術館の建設を提案。フジタに壁画を注文。翌年、完成。

平野政吉美術館。来月閉館。もう、見られなくなるということではないと思う。県立美術館として再生するのでは。

藤田嗣治像は乳白色だった。となりに平野政吉像が。

千秋公園の桜がもう終わっていたので、予定の時間が余り、美術館に入った。閉館直前に”秋田の行事”をみられるなんて、きっと、フジタが、ぼくを呼んでくれたのだろう。

3.7mx20.5mの超大作だ。写真に撮れなかったが、これを絵ハガキを横に5枚ほどつなげたミニ壁画がギフトショップにあったので買ってきた。それを拡げて、今、思い出している。ぼくは、お祭り好きだから(汗)、自然と目が壁画の右半分に行く。秋田市の、外町の一年のお祭りが描かれている。一番、右側が日吉八幡神社の山王祭、そして、その隣りが太平山三吉神社の梵天奉納、そしてお馴染み、竿灯のお祭りである。それが、絵ハガキ3枚分にきたところで、景色が一変する。たとえていうと、華やかな紅白歌合戦が終わり、突如、ゆく年くる年の静かな新年を迎える場面が現れるような。

そこには、静かな秋田の冬の暮らしが描かれている。角館で取材したという、かまくら(雪室)で遊ぶ少女たち、雪上には米俵を積んだ馬車や薪の束を売ってる(?)人などが描かれている。祝祭空間と日常空間に架かる橋は、香ろ木橋で、古代の城柵・秋田城が築かれた丘を暗示しているという。時空を分けている橋なのだ。

これは、解説書に書かれていないのだが、冬景色は当然のこととして、夏祭りの地面もまた雪の道(ぼくにはそう見える)であるのが不思議。それに、黒いマントを羽織った男が、それぞれの画面に一人づつ、まるで指揮者のように立っているのも不思議。いろいろ想像してみるのも楽しみ。

(フジタの乳白色ではなく)色彩豊かに描かれたお祭り風景や克明に描かれた登場人物。いくらみても飽きない絵だった。この大壁画に相応しい、吹き抜けの大きな部屋に飾られ、二階からも見下ろすように鑑賞もできる。

藤田嗣治が1937年(昭和12年)に、制作依頼主である平野政吉の米蔵で描いたもので、制作当時世界一の大壁画と言われた。これを、藤田は僅か15日間で仕上げたという。しかし、この絵は直ちには公表されず、昭和42年まで、約30年間も米蔵で眠っていたそうだ。

秋田大富豪だった平野政吉はフジタの絵を好んで蒐集し、美術館をつくるのが夢だった。その美術館を飾る絵としてフジタに依頼したのがこの壁画。昭和42年に夢がかない、今日まで100万人ほどが訪れたが、この6月で閉館となる。

藤田嗣治作 ”秋田の行事”

全景

左側の冬の暮らしの場面

中程の竿灯まつり、七夕まつり

右側の山王祭と太平山三吉神社の梵天奉納

その他に、フジタの絵が15点ほど展示されている。そのうち、”五人女”と”北平の力士”。フジタの妻マドレーヌは、1936年に戸塚のアトリエで亡くなるが、そのときベッドのそばに置いていた作品が”五人女”。マドレーヌ追善のために、平野が、秋田に美術館の建設を提案。フジタに壁画を注文。翌年、完成。

平野政吉美術館。来月閉館。もう、見られなくなるということではないと思う。県立美術館として再生するのでは。

藤田嗣治像は乳白色だった。となりに平野政吉像が。

千秋公園の桜がもう終わっていたので、予定の時間が余り、美術館に入った。閉館直前に”秋田の行事”をみられるなんて、きっと、フジタが、ぼくを呼んでくれたのだろう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます