初日の早朝に広島を出発したのだが、今回私が目的地とした洛西エリアの7ヶ所のうち、最初の大原野神社を訪ねた時点で午前中は終了。まあ、東向日駅前の餃子の王将で昼食に時間をかけたのもあったのだが・・。

結構腹が膨れた後、阪急京都線で桂に移動。嵐山線に乗り換える。使用されているのはかつて京都線の特急で活躍していた6300系である。現在は4両編成で内装も改造され、往年のエースが余生を楽しむかのようにのんびり走るが、嵐山という京都有数の観光地へのアクセスで活躍している。

結構腹が膨れた後、阪急京都線で桂に移動。嵐山線に乗り換える。使用されているのはかつて京都線の特急で活躍していた6300系である。現在は4両編成で内装も改造され、往年のエースが余生を楽しむかのようにのんびり走るが、嵐山という京都有数の観光地へのアクセスで活躍している。

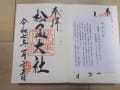

松尾大社で下車。駅名にもなるくらいだから、今回2ヶ所目となる松尾大社へはすぐである。なお、駅名は「まつおたいしゃ」だが、神社として正しくは「まつのおたいしゃ」と呼ぶとのこと。「の」の使い方、難しいですな。

松尾大社で下車。駅名にもなるくらいだから、今回2ヶ所目となる松尾大社へはすぐである。なお、駅名は「まつおたいしゃ」だが、神社として正しくは「まつのおたいしゃ」と呼ぶとのこと。「の」の使い方、難しいですな。

松尾大社の祭神は大山咋神(おおやまくいのかみ)、中津島姫命であるが、始まりは藤原京の時代、渡来系の秦氏の氏神として、松尾山をご神体として開かれたという。平安京遷都以後は、現在の上賀茂神社、下賀茂神社とともに都の鎮護社として信仰を集めた。

松尾大社の祭神は大山咋神(おおやまくいのかみ)、中津島姫命であるが、始まりは藤原京の時代、渡来系の秦氏の氏神として、松尾山をご神体として開かれたという。平安京遷都以後は、現在の上賀茂神社、下賀茂神社とともに都の鎮護社として信仰を集めた。

現在、松尾大社という言葉で連想するのは酒の神様。境内には京都だけではなく全国各地の酒樽が奉納されており(中身が入っているかどうかはわからないが)、圧巻である。渡来系の秦氏が酒造りの技術を持っていたという伝説に由来するもので、その信仰が広まったのは中世以降とされている。

現在、松尾大社という言葉で連想するのは酒の神様。境内には京都だけではなく全国各地の酒樽が奉納されており(中身が入っているかどうかはわからないが)、圧巻である。渡来系の秦氏が酒造りの技術を持っていたという伝説に由来するもので、その信仰が広まったのは中世以降とされている。

まずは正面の拝殿に向かう。奥の本殿は室町時代に再建、戦国時代に大改修が加えられ(実質、この時に改めて造営されたとされている)、松尾造と呼ばれる構造とのこと。ここで願うのは何だろう、やはり「美味しいお酒がいただけますように」となるのかな。そのためには自身による健康管理が大切なのだが・・(マジで断酒になったらシャレにならん)。

まずは正面の拝殿に向かう。奥の本殿は室町時代に再建、戦国時代に大改修が加えられ(実質、この時に改めて造営されたとされている)、松尾造と呼ばれる構造とのこと。ここで願うのは何だろう、やはり「美味しいお酒がいただけますように」となるのかな。そのためには自身による健康管理が大切なのだが・・(マジで断酒になったらシャレにならん)。

社殿の背後にある亀の井に向かう。松尾山からの湧水の泉で、この亀の井の水を酒に混ぜると腐敗しないと言われており、各地の酒造りの人たちがこの水を持ち帰る風習が今もあるそうだ。松尾大社が酒の神と崇められるゆえんである。なお、亀は松尾大社の神の使いとされている。

社殿の背後にある亀の井に向かう。松尾山からの湧水の泉で、この亀の井の水を酒に混ぜると腐敗しないと言われており、各地の酒造りの人たちがこの水を持ち帰る風習が今もあるそうだ。松尾大社が酒の神と崇められるゆえんである。なお、亀は松尾大社の神の使いとされている。

その奥には霊亀の滝というのがある。現在の松尾大社とはまた違った、かつての磐座信仰に近づいたように思わせるところである。

その奥には霊亀の滝というのがある。現在の松尾大社とはまた違った、かつての磐座信仰に近づいたように思わせるところである。

松尾大社には他にもかつての神仏習合の歴史を伝える神像館や、昭和の作庭家である重森三玲が曲水の宴をイメージして造営した庭園があるが、そこは割愛した。

その代わりに立ち寄ったのが、楼門を出たところにある「お酒の資料館」。入口に杉の玉と杉の樽が置かれていて、「こっちこっち」と誘っているかのようだ・・。

その代わりに立ち寄ったのが、楼門を出たところにある「お酒の資料館」。入口に杉の玉と杉の樽が置かれていて、「こっちこっち」と誘っているかのようだ・・。

「松尾の神はお酒の神様」ということで、古来からの松尾大社と酒造り、そして信仰の歴史が紹介されている。

「松尾の神はお酒の神様」ということで、古来からの松尾大社と酒造り、そして信仰の歴史が紹介されている。

見学後、併設の売店でせっかくなので日本酒の300ml瓶と、しば漬のパックを土産で購入。酒のラベルには「酒神まつのを」とあるが、造っているのは伏見の酒蔵である。酒の神は桂川の西にある松尾大社に鎮座するが、この辺りには酒蔵がなく、昔から京都の酒どころといえば伏見となっている。それは水質や酒造り、その後の流通がより適していたからであるが、それでも千年以上の信仰の歴史があるとは、松尾大社はよほど特別な存在なのだと感じる。

さてここからだが、当初のイメージでは阪急嵐山線で嵐山まで出て、渡月橋を渡って天龍寺に参詣、そして嵐電で車折神社へ・・というものだったが、嵐山=国内外、特にインバウンドの客で混雑、雑踏・・という先入観があり、このまま天龍寺に向かうのに躊躇するところがある。

駅に戻る時、交差点にあるバス停が目に入った。そこでバスの系統を見ると、ここから電車ではなくバスに乗り、天龍寺はパスして車折神社に先に行くのがよいかなという気になった。ちょうど2~3分で京都バスの便が来るようで、こちらに乗車する。

駅に戻る時、交差点にあるバス停が目に入った。そこでバスの系統を見ると、ここから電車ではなくバスに乗り、天龍寺はパスして車折神社に先に行くのがよいかなという気になった。ちょうど2~3分で京都バスの便が来るようで、こちらに乗車する。

バスは途中渡月橋から嵐電嵐山駅のエリアを過ぎるが、やはり雑踏である。この日は京都市内に宿泊するので、天龍寺は翌日、まだ観光客が動き出す前の早い時間に参詣すればいいだろう・・・。

バスは途中渡月橋から嵐電嵐山駅のエリアを過ぎるが、やはり雑踏である。この日は京都市内に宿泊するので、天龍寺は翌日、まだ観光客が動き出す前の早い時間に参詣すればいいだろう・・・。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます