2024年10月17日(木)

「核兵器のない世界」と日本共産党の役割

党副委員長 緒方靖夫

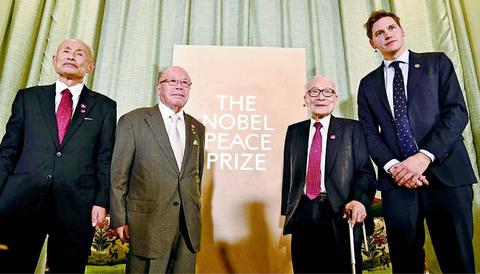

「核兵器のない世界」に向けて日本が果たすべき役割と各党の立場が、総選挙の大きな争点となってきました。日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)のノーベル平和賞受賞を受けて国民の関心が高まり、メディアの選挙報道やテレビなどの討論番組でも核廃絶の課題が大きく取り上げられています。

核抑止論の誤りを一貫して批判

(写真)核兵器禁止条約の採択が決ま?た歓喜の中で握手を交わす被爆者=2017年7月7日、ニューヨーク(池田晋撮影)

|

自民党の石破茂総裁は「受賞は意義深いもの」と述べる一方で、「米国の核抑止が効いている」と核抑止依存の立場から「抑止力を認めながら核兵器廃絶が本当に両立可能なのか検証が必要」と言っています。それに正面から対決して、日本共産党の田村智子委員長は核抑止論を強く批判し、その立場から抜け出して核兵器禁止条約に参加していくべきだと、議論をリードしています。

「核兵器のない世界」を実現する最大の障害となっているのが核抑止論です。日本共産党は、その誤りを一貫して批判してきました。志位和夫委員長(当時)は2021年8月、核兵器廃絶日本NGO連絡会の討論会で、「核抑止とは、いざという時には核兵器を使用するということを前提とした議論です。すなわち、いざという時には広島・長崎のような非人道的惨禍を繰り返すことをためらわない議論です」と批判しています。さらに、米国務長官を務めたジョージ・シュルツ氏が退任後、「核抑止というのは、いざというときに(核兵器を)使えなければ抑止にならない。それでは、何十万人、何百万人の市民がいるところに核兵器を落とせるか。文明国の指導者だったらそんなことはできない。落とせないのだったら抑止にならない」と述べた本質的な核抑止論の批判を紹介し、「核兵器の非人道性を批判するのであれば、核抑止から抜け出す必要があります」と強調しています。

核抑止とは、核使用を前提とした議論です。日本政府は、核兵器の非人道性の批判までは行いますが、そのことと核抑止をとなえることとは根本から矛盾します。こうした最も本質的な核抑止論批判を行ってきたのが日本共産党です。他の多くの党が、「日米の拡大抑止の深化」を主張する中で、わが党の先駆的立場が際立っています。

被爆国の政党として国際社会へ働きかけ

日本共産党は、被爆国の政党として、戦後一貫して核兵器廃絶のために力を尽くしてきました。原水爆禁止世界大会をはじめ日本での反核平和運動に草の根で一貫して尽力するとともに、近年では、国連での一連の会議への参加や、アジアや欧州訪問でも、核兵器禁止条約の推進を繰り返し提起してきました。「核兵器のない世界」のために日本共産党が行ってきた、この間の主な活動を紹介します。

オバマ大統領宛て書簡、2010年NPT再検討会議

オバマ米大統領が09年、プラハで「核兵器のない世界」の演説をしたことを受けて、志位委員長(当時)は、「核兵器廃絶に向けた国際交渉へのイニシアチブ」を求める書簡を同大統領に送りました。これには、オバマ大統領側から「この問題にたいするあなたの情熱をうれしく思う」との返事が寄せられました。この課題では、駐日米臨時代理大使とも会談したほか、米国務省にも同様の要請を行いました。オバマ大統領のプラハでの約束は、自身によって裏切られる結果となりましたが、相手が米大統領であれ、ここぞという場面では時宜を逸さず積極的に働きかける努力をしてきたのが日本共産党です。

10年の核不拡散条約(NPT)再検討会議には、志位氏を団長とする日本共産党代表団が参加し、「核兵器廃絶のための国際交渉を開始する合意をつくること」を会議主催者、国連、各国政府に要請しました。会議は、「すべての国が、核兵器のない世界を達成し維持するために必要な枠組みを確立するための特別なとりくみを行う必要について確認する」との最終文書を全会一致で採択しました。ここでいう「必要な枠組み」とは、のちに再検討会議議長が明らかにしているように、「核兵器禁止条約」のことであり、この会議は同条約の成立につながる成果を収めました。

15年のNPT再検討会議は、最終文書案で、「核兵器のない世界を達成し維持するのに必要な法的規定を明確にし、包摂的プロセスに参画するよう勧奨する」として、核兵器禁止のための「法的枠組み」への道に初めて言及がなされました。

こうして日本共産党の活動は、核兵器禁止条約に道を開く流れを促進する貢献となっていったのです。

2017年国連会議での条約採択

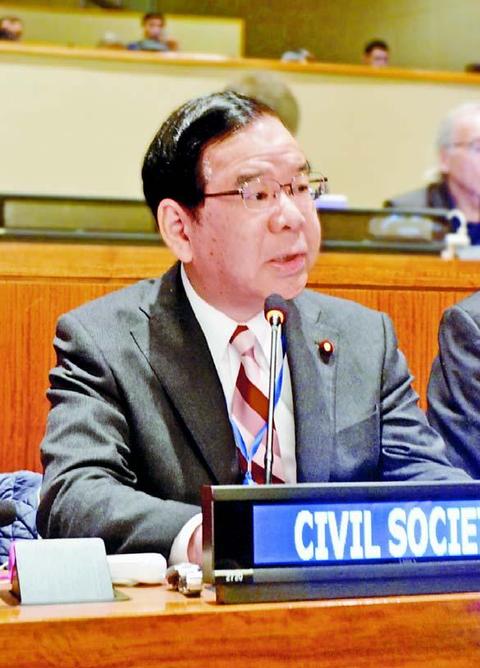

(写真)2017年3月29日、ニューヨークの国連本部で開かれた「国連会議」で演説する志位委員長(遠藤誠二撮影)

|

国連での核兵器禁止条約採択に向けた取り組みは、強い国際世論の支持のなか、核保有国が強硬に反対するなかでも前進を続け、17年に2回にわたり核兵器禁止条約交渉の国連会議が開催されました。被爆者が証言に立って大きな役割を果たし、核兵器禁止条約は7月7日、122カ国の賛成でついに採択されました。これは人類史上初めて核兵器を違法化し、それに悪の烙印(らくいん=スティグマ)を押すものとなりました。同条約前文には、「非政府組織、宗教指導者、国会議員、学会ならびにヒバクシャ」の役割が特記されました。

志位氏を団長とする日本共産党代表団は、この会議に2度にわたって参加し、「広島、長崎の実相を語り続けてきた被爆者の訴え、核兵器の非人道性を追及する一連の国際会議の開催などを通じて、核兵器が人類と決して共存しえない非人道的で残虐な兵器であることは誰の目にも明らか」と訴え、条約の成立を強く要請しました。

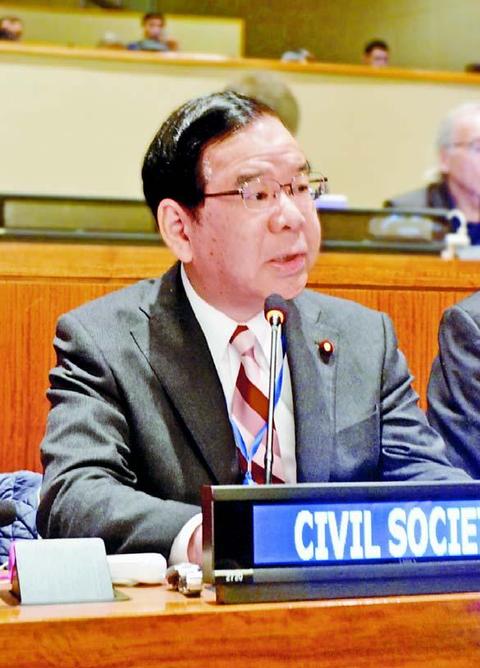

志位氏はこの会議で市民社会の一員として国連の演壇に立ち、日本政府の不在のもとで「日本国民の多数は核兵器禁止条約を願っている」とのスピーチを行いました。日本から参加し発言した国会議員は志位氏一人だけでした。唯一の戦争被爆国の政府でありながらこの歴史的な会議に欠席した日本政府とは対照的に、志位氏は精力的に38の各国・機関代表と会談しました。ローマ教皇庁代表の司教との会談では「核兵器は悪であり廃絶しかない」という重要な一致点を確認し、“日本の代表ここにあり”といわれる役割を果たしました。

核兵器禁止条約は21年1月に発効し、国際法の一部となり、現在批准73カ国、署名94カ国となっています。条約の取り決めにそって、同条約締約国会議が2回にわたって開催され、それにも日本共産党の代表が参加しています。しかし日本政府は欠席を続けています。北大西洋条約機構(NATO)加盟国のノルウェー、ドイツ、ベルギーなどがオブザーバー参加する中、日本で被爆者が繰り返し“最低でもオブザーバー参加を”と要請し、国際社会からも核被害の実相を訴えられる立場にある日本政府の参加が強く求められています。にもかかわらず、拒否を続ける自民党・公明党連立政権の態度が厳しく問われています。

ICAPP総会、東南アジア訪問、欧州歴訪

(写真)東南アジア諸国連合(ASEAN)本部でエカパブ・ファンタボン事務局次長(右)との会談に臨む日本共産党の志位和夫委員長(役職は当時)と田村智子副委員長(同)=2023年12月21日、ジャカルタ

|

核兵器問題を主題とした会議だけに限らず、どの国際会議でも、核兵器廃絶の課題を訴えることは日本共産党の一貫した方針です。

アジアのすべての政党に開かれたフォーラムであるアジア政党国際会議(ICAPP)総会は、これまでに11回開催されていますが、志位氏をはじめ日本共産党の代表は常に核兵器問題を取り上げることを提起してきました。ICAPP執行部のある幹部は、「日本共産党はさすがに核被爆国の代表で、核兵器廃絶の訴えを最終文書の提案においても、スピーチにおいても欠かしたことがない」と語っています。

志位氏、田村氏など日本共産党代表団による昨年12月のインドネシア、ラオス、ベトナム訪問の際も、核兵器禁止条約の推進を重要なテーマに据えました。東南アジア諸国連合(ASEAN)と協力し、ASEANインド太平洋構想(AOIP)を成功させて戦争の心配のない平和な東アジアをつくることとあわせて、「核兵器のない世界」をつくるために協力していくことをベトナムやラオスとの首脳会談で確認しました。また、地域平和の構築でも市民運動、国民運動の力を発揮しようという「東アジアの平和構築への提言」(24年4月)の提起は、核兵器禁止条約が市民社会、被爆者などの努力によってつくられたことへの注目と、この訪問の中でのさまざまな意見交換から生まれました。

この8月末からの志位議長のドイツ、ベルギー、フランス歴訪でも、議論のテーマの柱の一つは核兵器問題でした。欧州ではウクライナでの戦争が継続し、ロシアが核兵器使用の威嚇を続けているもとで、改めて核兵器問題が現実の課題として浮上しています。志位氏が、ベルリンで開かれた国際平和会議でのスピーチで、核兵器禁止条約の推進を訴えた際には、参加者から拍手が起こりました。会談した政党指導者の何人からも「広島、長崎を訪問したい」という要望が出されました。志位氏が「私たちは被爆国の政党として、多くの被爆者の生の声を聞いてきました。ぜひ核兵器禁止条約の推進という点で力を合わせたい」と訴えると、固い合意となる場面が繰り返しありました。オスロからの画期的なノーベル平和賞受賞のニュースを聞いたときに、そうした今回の欧州でのやりとりを思い起こしたのでした。

戦後一貫して、被爆者の方々とともに核兵器廃絶を訴え、行動を続けてきた日本共産党への一票こそ、「核兵器のない世界」への一番の力になる――このことを大いに訴え広げようではありませんか。