参議院選挙政策

平和でも、暮らしでも、希望がもてる日本に

2022年6月8日 日本共産党

日本共産党の志位和夫委員長が8日に発表した参院選政策「平和でも、暮らしでも、希望がもてる日本に」は次の通りです。

今度の参議院選挙は、平和と憲法にとっても、暮らしと経済にとっても、日本の進路が問われるとても大切な選挙です。日本共産党の躍進は、平和でも、暮らしでも、希望がもてる日本をつくる最大の力となります。

平和を壊す逆流から日本を救う確かな力……ロシアのウクライナ侵略という危機に乗じて、「力対力」で戦争への危険な道をすすむのか、「外交による平和」をつくりだすために力をつくすのか、日本は重大な岐路に立っています。

岸田自公政権は、これまでの政権が大原則としてきた「専守防衛」を放棄して、「敵基地攻撃能力(反撃能力)」を保有し、軍事費を「GDP比2%以上」――5兆円以上も増やす大軍拡をすすめようとしています。9条改憲は、この危険な道を何の制約もなくつきすすむためのものです。維新の会も、「専守防衛」を投げ捨てよと叫び、9条改憲案を提示し、「核共有」を岸田政権にけしかけています。「力対力」で構えたら、際限のない軍拡競争の悪循環に陥り、戦争への危険を増大させてしまいます。

「力対力」の震源地は、アメリカにあります。軍事費の「GDP比2%以上」も、「敵基地攻撃能力(反撃能力)」保有も、アメリカの要求に応え、それに追従したものです。「日米同盟の抑止力の強化」を叫ぶ流れに、多くの政党がのみ込まれているもとで、国民多数の合意で日米安保条約を解消し、軍事同盟のない世界をめざす日本共産党の躍進は、この逆流に正面から対決し、日本を救う最も確かな力になります。9条改憲を許さず、9条をいかした平和の外交をすすめるために、日本共産党を躍進させてください。

「やさしく強い経済」をつくる最大の力……物価高騰に無為無策の政治でいいのかが問われています。岸田自公政権は、「異次元の金融緩和」で「異常円安」をもたらした「アベノミクス」を反省するどころか、その「堅持」を公然と宣言しました。賃金は上がらず、年金は貧しく、教育費は高い、消費税の連続増税、そして経済成長が止まった国にしてしまった弱肉強食の新自由主義を見直すこともできません。維新の会は、自己責任と規制緩和で弱肉強食をあおり立てています。

日本共産党は、新自由主義から転換し、「やさしく強い経済」――国民に「やさしい経済」、ほんとうに「強い経済」にしていくことを訴えます。企業・団体献金を一切受け取らず、財界・大企業中心の政治のゆがみに正面からメスを入れる日本共産党の躍進こそ、新自由主義を転換し、物価高騰から暮らしを守り、「やさしく強い経済」をつくる最大の力となります。

市民と野党の共闘の前途を開く推進力……市民と野党の共闘は、激しい攻撃と妨害にさらされましたが、日本共産党は、市民連合のみなさんとも力をあわせて、共闘を守るために粘り強く努力してきました。日本共産党、立憲民主党、社会民主党、沖縄の風、碧水会と市民連合で、「安保法制の廃止」「9条改悪を許さない」などの政策で一致し、勝利できる可能性の高い選挙区での候補者を調整することで合意しました。

日本共産党は、野党候補が1人となった選挙区で勝利のために全力をあげます。市民と野党の共闘が、次につながる成果を収めることができるよう力を尽くします。

市民と野党の共闘を守り、発展させる最大の推進力は日本共産党の躍進にあります。日本の政治を変える道は共闘しかありません。ブレずに共闘のために力をつくす日本共産党の躍進こそ、さまざまな困難や障害をのりこえて、共闘を前に進め、日本の政治を変えるもっとも確かな力です。

平和と憲法を大切にしたいとの思い、物価高騰から暮らしを守りたいという思い、力を合わせて自民党政治に立ち向かってほしいという願いを、日本共産党にお寄せください。

1、「力対力」でなく、「外交による平和を」――憲法9条をいかす平和の外交で東アジアと世界の平和をつくろう

(1)日本を戦争に導く「力対力」の道、9条改憲に反対します

「専守防衛」を投げ捨て、「戦争する国」への大逆行を許しません

「日米同盟の抑止力強化」の大合唱――「力対力」では平和はつくれません……自公政権や維新の会などは、ウクライナ侵略に乗じて、「日米同盟の抑止力強化」「防衛力増強」「核には核」の大合唱をしています。しかし、「力対力」の対決の先に平和は決して訪れません。東アジアと世界に新たな軍事的緊張をつくりだし、「軍事対軍事」の危険な悪循環をつくりだします。それは戦争への道にほかなりません。

「敵基地攻撃能力」の保有は、憲法解釈を百八十度くつがえす無法……自民党は、「敵基地攻撃能力」を「反撃能力」に言い換え、攻撃対象を「敵基地」だけでなく「指揮統制機能等」に拡大する、そのために軍事費を「GDP比2%以上」に増やすなどの「提言」を4月に発表しました。岸田首相は、5月の日米首脳会談で「敵基地攻撃能力(反撃能力)」の保有検討に言及し、軍事費の「相当な増額」をアメリカに約束しました。

これまで政府は、「相手に脅威を与える攻撃型兵器は憲法上保有できない」としてきましたが、「敵基地攻撃能力」の保有などというのは、この憲法解釈を百八十度くつがえす無法なものです。

日本が攻撃されていなくても「敵基地攻撃」で攻め込む――ここに一番の危険が……政府は、「敵基地攻撃能力」は、集団的自衛権の行使の際にも使えるとの見解を明らかにしています。日本が攻撃されていないのに、米軍が軍事行動をはじめたら、自衛隊が米軍と一体になって、相手国に「敵基地攻撃能力」を使って攻め込み、「指揮統制機能等」という国家中枢まで攻撃するというのです。そんなことをすれば、相手国の大規模な報復を呼び、全面戦争となり、日本に戦火を呼び込むことになります。ここに日本が直面する最大の現実的な危険があります。

憲法9条のもとでは許されない……これらが歴代政権がまがりなりにも掲げてきた「専守防衛」の大原則を投げ捨てるものであり、「戦争放棄」を宣言した憲法9条のもとで許されないことは、あまりにも明らかです。自公政権や維新の会が9条改憲を声高に叫ぶのは、この危険な道を突き進むためです。

――憲法9条改憲に反対をつらぬきます。

――「敵基地攻撃能力」の保有など、「専守防衛」を投げ捨て、日本を「戦争する国」にする逆行を許しません。

――安保法制=戦争法を廃止し、立憲主義を取り戻します。

――秘密保護法、共謀罪、土地規制法など、国民の自由と権利を制限する違憲立法を廃止します。

――日本国憲法の前文を含む全条項をまもり、とくに平和的民主的諸条項の完全実施をめざします。

平和と暮らしを壊す軍事費2倍の大軍拡を許しません

「敵基地攻撃能力」には、相手国の「指揮統制機能等」という中枢まで破壊するための攻撃的兵器が大量に必要になります。だからこそ軍事費を「5年以内にGDP比2%以上」、現在の2倍となる年間11兆円以上にするとしているのです。これでは世界第3位の軍事大国になってしまいます。

その財源をどうするか、岸田首相も、自民党も一言も言いません。しかし、こんな大軍拡をやろうとするなら、消費税の大増税か、社会保障や教育などの予算の大削減をもたらすことは火を見るよりも明らかです。安倍元首相は「防衛費を国債で賄う」と言い出しています。これは戦前、野放図な国債発行で戦費を調達したことが、とめどもない侵略戦争の拡大につながった教訓をふまえ、戦後の財政法で国債発行を原則禁止したことを無視した妄言です。

――平和と暮らしを壊す軍事費2倍化を許しません。

――「敵基地攻撃能力」のための兵器購入、アメリカ製の武器爆買いの仕掛け(FMS)、辺野古新基地建設への税金投入などを見直し・中止します。

(2)ASEAN諸国と協力して東アジアを平和の地域に――日本共産党の「外交ビジョン」

東アジア規模の包摂的な平和の枠組みを提唱しているASEAN諸国と協力して

岸田自公政権や維新の会などは、「9条で平和が守れるか」などと言っています。しかし、政治の役割は、戦争を起こさないための外交に知恵と力をつくすことです。この役目を果たさず、何の外交戦略も持たずに、軍事一辺倒にのめり込んでいるのが岸田政権です。

いまASEAN(東南アジア諸国連合)は、ASEAN10カ国と日米中など8カ国で構成する東アジアサミット(EAS)を強化し、この地域を「紛争の平和的解決、武力行使と威嚇の放棄」の原則にそくして、「対抗でなく対話と協力の地域」にし、ゆくゆくは東アジア規模の友好協力条約を展望しようという壮大な構想――ASEANインド太平洋構想(AOIP)を明らかにしています。いま日本がとりくむべきは、紛争の平和的解決を安全保障の第一にすえ、ASEANの国ぐにと手を携えて、AOIPを本気で推進することにあります。

こうした日本共産党の「外交ビジョン」は、東アジア規模での集団安全保障の仕組みをつくりだそうというものです。軍事ブロックのように外部に仮想敵を設ける排他的な枠組みではなく、地域のすべての国を包み込む包摂的な枠組みをつくる――「対抗でなく対話と協力の地域にする」というところに、何よりもの重要な意義があります。

「力対力」の道では戦争を防げない――欧州の外交の失敗をアジアで繰り返さない

日本共産党の「外交ビジョン」は、ヨーロッパの教訓を生かす道でもあります。ヨーロッパでは、ソ連崩壊後、欧州安全保障協力機構(OSCE)というロシアと全ヨーロッパの国ぐにを含めた包摂的な枠組みがつくられ、OSCEを「紛争の平和的解決のための主要な機関」(1999年の欧州安全保障憲章)に定めました。しかし、この機能は生かされず、NATO諸国も、ロシアも軍事力によって相手の攻撃を「抑止」するという戦略をすすめ、「力対力」に陥ってしまいました。

ウクライナ侵略の責任は、あげて国連憲章をじゅうりんしたロシアにあり、軍事同盟の問題でロシアの侵略を免責することはできません。そのうえで、戦争という悲惨な結果になった背景には「力対力」に陥った外交の失敗があったことを指摘しなければなりません。この失敗を東アジアで繰り返してはなりません。排他的な枠組みによる「力対力」に陥るのではなく、包摂的な平和の枠組みをつくり、それを安全保障の第一に位置づけて発展させることこそ、ヨーロッパから引き出すべき最大の教訓があります。

自公政権や維新の会などは、「ウクライナを見ろ」といって、「日米同盟の強化」の大合唱をしていますが、これはヨーロッパで戦争が起きてしまった外交の失敗から学ばず、東アジアに軍事的緊張を激化させる、間違った道です。

ヨーロッパの失敗から引き出す教訓は、「力対力」に陥る軍事同盟の強化ではなく、地域のすべての国を包摂した平和の枠組みをつくることです。そのための憲法9条をいかした平和の外交こそ求められています。

――紛争の平和的解決を安全保障の第一にすえ、ASEAN諸国と協力し、東アジアサミット(EAS)を活用・強化し、ASEANインド太平洋構想(AOIP)を本気で推進し、東アジアを戦争の心配のない平和と協力の地域にしていきます。

――日本は、憲法9条を持つ国として、東アジアにおける軍拡競争を軍縮へと転換させるための、外交的イニシアチブを発揮すべきです。

(3)「ロシアは侵略をやめよ」「国連憲章を守れ」の一点で全世界が団結を

バイデン米大統領は「民主主義対専制主義のたたかい」とし、岸田首相も「価値観を共有するG7主導の秩序」などと、特定の「価値観」で世界を二分する態度をとっています。そして「日米同盟の抑止力強化」をうたった日米首脳会談にみられるように、「力対力」の軍事ブロック的対応を行っています。これでは戦争を拡大し、新たな危険をもたらすことを警告しなければなりません。

――特定の「価値観」で世界を二分し、軍事ブロック的対応で新たな危険を生むやり方ではなく、「ロシアは侵略をやめろ」「国連憲章を守れ」の一点で世界の政府と市民社会が団結することをよびかけます。日本政府に対して、そうした立場での外交努力こそ行うことを求めます。

(4)日本は核兵器禁止条約に参加し、「核兵器のない世界」の先頭に

プーチン大統領の核兵器使用の脅しは、「核大国」の指導者が核兵器の先制使用を公言し、世界を核で脅迫する、断じて許されないものです。核兵器は人間に絶対に持たせてはならない「絶対悪」の兵器です。核兵器の使用を止め、核戦争への恐怖をなくす唯一の方法は全世界から核兵器を緊急に廃絶するしかありません。

核兵器の使用を前提にした「核抑止」の強化、さらには「核共有」などというのは、被爆国の政党、政治家として恥ずべき態度です。唯一の戦争被爆国日本が、核兵器禁止条約に参加するならば、核戦争の危険をなくしていく国際的な世論形成への大きな力になるのは疑いありません。

――日本が「核抑止」から抜け出し、核兵器禁止条約に参加し、唯一の戦争被爆国として核兵器廃絶の先頭にたつことを求めます。

――核兵器禁止条約締約国会議に、日本政府がオブザーバー参加することを求めます。

(5)沖縄新基地建設を中止し、日米地位協定を抜本改定する

県民の意思を踏みにじった新基地建設は許しません

自公政権は、沖縄県の本土復帰から50年たった今、新たな巨大な米軍基地の建設を、沖縄県民の強い反対の意思を乱暴にふみにじって強行しています。しかも戦没者の遺骨の眠る土砂を使って埋め立てをしようとしています。こんな死者を冒とくする行為は絶対に許すわけにはいきません。超軟弱地盤の問題はきわめて深刻で、新基地建設は、政治的にも技術的にも完全に行き詰まっています。

――沖縄県民の民意を無視した辺野古新基地建設を中止します。

――普天間基地の無条件撤去を求めます。

――沖縄県の玉城デニー知事による復帰50年にあたっての建議書を日米両政府が真摯(しんし)に受け止め、「基地のない平和な沖縄」をつくりたいという強い県民の願いに応えることを求めます。

全国知事会も求める日米地位協定の抜本改定を

在日米軍の横暴がエスカレートし、全国各地でオスプレイなど米軍機による低空飛行訓練やパラシュート降下訓練の被害が激増しています。ところが、自公政権は全国で多発する在日米軍の無法に抗議一つしようとしません。

日米地位協定は、全国知事会も改定を求めるなど、国政の熱い焦点になっています。米軍に国内法が適用されない、米軍基地への立ち入り権がない、訓練・演習の規制ができない、航空機事故の際の捜査権を行使しないなど、米軍の特権を許した日米地位協定は1960年の締結以来、一度も改定されていません。主権国家とはいえない異常なことです。

――危険なオスプレイは、沖縄からも本土からもただちに撤去することを求めます。

――住民の安全と暮らしに深刻な被害をもたらす低空飛行やパラシュート降下訓練を中止させます。

――日米地位協定を抜本改定します。

2、物価高騰から生活を守る――弱肉強食の新自由主義を転換して「やさしく強い経済」に――日本共産党の五つの提案

物価高騰に無為無策の政治を続けていいのか……4月の消費者物価は2・5%の上昇で、水光熱費や食料品などの生活必需品は4・8%とさらに値上がりしています。企業物価指数は、過去41年で最高の前年比10・0%も上昇し、中小企業、個人事業主の経営を脅かしています。このコスト増が価格に転嫁されれば、いっそうの値上げが家計を直撃します。ところが岸田自公政権は、物価高騰のもと、小手先の対応に終始し、無為無策を続けています。こんな政治を続けていいのかは、国政の大問題です。

物価高騰をもたらした「異次元の金融緩和」の抜本的見直しが必要です……現在の物価高騰の原因は、「新型コロナ」と「ウクライナ侵略」だけではありません。アメリカや欧州各国が金融緩和を見直すなかで、日本だけが、「アベノミクス」で始めた「異次元の金融緩和」を続けていることが、異常円安をもたらし、物価上昇に拍車をかけています。

――「異次元の金融緩和」を抜本的に見直し、日銀が「国民生活の安定」という本来の役割を果たせるようにすることを求めます。

新自由主義が苦しい生活の根本にあります……なぜ物価高騰で暮らしがこうも苦しいのでしょうか。それは、賃金が上がらず、年金が貧しく、教育費が高すぎるからです。消費税の連続増税で家計と景気を傷めつけてきたからです。弱肉強食の新自由主義を進めてきたことが、国民の生活が苦しい根本にあります。

「アベノミクス」と新自由主義にしがみつく岸田政権……岸田首相は「アベノミクス」も、新自由主義も「間違いだった」と認めません。6月7日に閣議決定した「新しい資本主義実行計画」では、当初かかげた「分配重視」は消え、「アベノミクス」の3本の矢(大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略)を「堅持」することを明記しました。「所得倍増」は、「資産所得倍増」にすり替わり、「貯蓄から投資へ」という「アベノミクス」の株価つり上げのスローガンが復活しました。賃金も上がらずに貯蓄や投資に回すお金がない庶民には無縁であり、大資産家だけが富を増やす矛盾がさらに激化します。「新しい資本主義」とか「新自由主義の弊害を乗り越える」などは口先だけで、「アベノミクス」と新自由主義にしがみつく姿勢が露骨になっています。

国民に「やさしい経済」こそ、ほんとうに「強い経済」になります

物価高騰から暮らしを守る根本的な治療法は、新自由主義を終わらせて「冷たく弱い経済」から「やさしく強い経済」に大転換させることです。

新自由主義は、「強い経済」のためと、財界・大企業の目先の利益拡大を最優先にする政治をすすめましたが、その結果、賃金が上がらず、貧困と格差が拡大し、富裕層の資産や大企業の内部留保だけが増えるゆがんだ経済にしてしまいました。「経済成長」も止まり、「競争力」も失い、「冷たく弱い経済」にしてしまったのです。

国民に「やさしい経済」にしてこそ、ほんとうの意味で「強い経済」になります。日本共産党は、「やさしく強い経済」にするために、次の五つの提案を行います。

(1)消費税を5%に緊急減税――暮らしと営業をささえる政治に

(2)政治の責任で「賃金が上がる国」に――大企業の内部留保を賃上げに、中小企業支援とセットで最低賃金を時給1500円に

(3)年金削減の中止、給食費無償化――経済力にふさわしく社会保障と教育を拡充します

(4)気候危機の打開――原発即時ゼロ、石炭火力からの計画的撤退、純国産の再エネの大量普及でエネルギー自給率の向上を

(5)ジェンダー平等をあらゆる分野でつらぬきます

どれも国民の暮らしと営業を守るとともに、日本経済を強くし、持続可能な成長を実現する大きな力となります。

(1)消費税を5%に緊急減税・インボイス中止、暮らしと営業をささえる政治に

消費税をただちに5%に減税します

消費税減税は、物価高騰から暮らしと営業を守るうえでも、日本経済を強くするうえでも、今、いちばん求められる対策です。

第一は、消費税減税は、食料品、水光熱費など生活必需品を中心に、あらゆる分野で値上げラッシュが起きているもとで、もっとも効果的な物価対策です。

第二は、日本経済の5割以上を占める家計、企業数で99%を占め日本経済の背骨である中小企業を応援することになります。

第三は、富裕層や大企業に応分の負担を求め、消費税を減税することは、税の不公正をただし、格差を是正する大きな一歩となります。

――消費税をただちに5%に減税します。

大企業と富裕層に応分の負担を求め、格差を是正します

岸田首相は、所得が1億円を超えると逆に税負担率が減ってしまう「1億円の壁」の是正を言いましたが、真っ先に先送りしてしまいました。大企業は、円安のもとで空前の利益をあげ、大株主などの富裕層は、コロナ危機のもとでも資産を大幅に増やしました。大企業と富裕層に応分の負担を求め、不公平な税制と格差を是正します。

――研究開発減税をはじめ租税特別措置や連結納税など、大企業優遇税制を廃止・縮小します。

――法人税率を、現在の23・2%から、中小企業を除いて安倍政権以前の28%に戻します。

――富裕層の株取引への税率を欧米並みの水準に引き上げます。株の配当や譲渡益が分離課税とされ、住民税を含めても20%と国際的にも低い税率となっている現状を改めます。譲渡所得には、高額部分には欧米並みの30%の税率を適用します。株式配当には、少額の場合を除いて分離課税を認めず、総合累進課税を義務付けます。

――所得税・住民税の最高税率を現行の55%から65%に引き上げます。

――富裕層の資産に毎年低率で課税する富裕税や、為替取引額に応じて低率の課税を行うなど、新たな税制を創設します。

――厚生年金や健康保険、介護保険など、サラリーマンの社会保険料は標準報酬に上限があるため、企業役員など高所得者の負担が低くなっており、上限を引き上げるなど応能負担の改革を行います。

インボイス導入を中止、中小企業、自営業者への支援を強めます

来年10月から導入が予定されているインボイス(適格請求書)制度は、これまでは消費税納税の義務がなかった年間売り上げ1000万円以下の事業者に納税義務を負わせ、経済的・事務的負担増を強いるものです。商店や飲食店だけでなく、個人タクシーや大工の一人親方、フリーランスで働く人々など、対象は数百万人にも及びます。

コロナ対策として実施された納税猶予の適用額1・5兆円の6割は消費税です。税の滞納の新規発生額0・7兆円の6割も消費税です。このままでは、消費税が納められずに倒産する事業者が続出します。

――零細な事業者やフリーランスを苦しめるインボイスの導入は、ただちに中止します。

――納税が困難になっている事業者には、消費税の減免措置を実施します。

――コロナ危機と物価高騰から営業を守るため、事業復活支援金を持続化給付金なみに拡充して再支給し、家賃支援給付金を復活します。

――中小企業を地域経済の重要な担い手、地域経済の活性化の柱として振興します。

農林水産業を基幹産業に位置づけて振興し、食料自給率を引き上げます

国連の世界食糧計画(WFP)は、「第2次世界大戦以降、最悪の食料危機」と警告しています。新型コロナ危機による国際的な食料供給の混乱に加え、ロシアのウクライナ侵略が深刻な危機をもたらしています。さらに、気候変動の影響によって、世界各地での乾燥化・水不足、風水害などによる食料不足が拡大すると予測されています(IPCCの報告)。

日本の食料自給率は、すでに37%と先進国の中でも異常な水準にまで下がっています。もっぱら食料の輸入を拡大し、社会・経済の基盤である食料自給率を大幅に引き下げ、地方を疲弊させた「亡国の農政」を抜本的に転換しなければなりません。

――価格保障・所得補償を抜本的に充実させて自給率を50%へ早急に引き上げます。

――米価暴落対策として、政府による米の緊急買い入れを実施します。

――麦や大豆、牧草などへの転作に欠かせない水田活用交付金の削減を中止します。

――肥料、飼料、燃料の高騰に対する緊急対策を実施します。

――規模拡大による効率化一辺倒の農業ではなく有機農業、中小経営を位置付け、環境と人にやさしい農業へ転換します。

――燃料・資材の高騰、漁獲量急減への緊急対策とともに、とれる魚種の変化に応じた資材・設備・水揚げ・加工・輸送などの変更や環境に配慮した養殖などに、抜本的な支援策を講じます。

――国土の面積に対して世界第2位の森林率をほこる日本で、気候変動対策にも資する林業の健全な発展を図り、国産材の供給・利用の拡大を図ります。

(2)「賃金が上がる国」に――大企業の内部留保を賃上げに、中小企業支援とセットで最低賃金を1500円に

日本は世界でも異常な「賃金が上がらない国」です。実質賃金は1997年から2021年に平均で年収61万円も減りました。国際比較では、この30年間に、日本の平均賃金は4・4%しか伸びていませんが、同時期に、アメリカやイギリスは50%近く伸びています。

政治の責任で「賃金が上がる国」にすることは、物価高騰のなかで国民の生活を守るうえでも、日本経済を強くするうえでも、最大の力になります。

大企業の内部留保への適正な課税で、賃上げと「グリーン投資」を促進します

日本共産党は「アベノミクスで増えた大企業の内部留保に適正な課税を――大企業優遇の減税をただし、内部留保を賃上げと『グリーン投資』など国内投資に」(2022年2月24日)を発表しています。

――資本金10億円以上の大企業に、2012年以降に「アベノミクス」で増えた内部留保額に、毎年2%、5年間で合計10%の時限的課税を行います。これにより毎年2兆円程度、総額で10兆円程度の税収が新たにできます。

――内部留保課税にさいしては、適切な控除をもうけます。課税対象額から賃上げ額を控除します。国内設備投資額を課税対象から控除します。ただし、石炭火力発電所建設をはじめ、二酸化炭素排出を増やし、気候危機打開に逆行する設備投資は対象にしません。これにより課税をすることで、賃上げと「グリーン投資」を促進します。

――10兆円程度の税収は一般財源としますが、最低賃金を時給1500円に引き上げるための、中小企業・中堅企業への支援を抜本的に強化するための大きな財源を確保できます。

こうして、大企業の内部留保課税には、「一石三鳥」の効果があります。それは行き過ぎた大企業減税の不公正をただすとともに、賃上げと「グリーン投資」を促進し、最低賃金を1500円に引き上げる財源をつくることができます。

大企業でも中小企業でも、賃上げを促進します。そして、大企業が利益を上げても内部留保だけが積みあがるという日本経済の「体質」化したゆがみをただし、経済の好循環をつくる大きな力となります。

最低賃金を中小企業への十分な支援とセットで時給1500円に引き上げます

現在の最低賃金は全国加重平均で930円。年収では170万円にとどまり、地域の格差は221円、年間40万円(1800時間)にもなります。

コロナ危機やインフレのなかで、イギリス(9・5ポンド、1520円)、ドイツ(12ユーロ、1683円、10月から)、フランス(10・85ユーロ、1521円)など、先進国で最低賃金の大幅な引き上げが行われ、アメリカでもバイデン大統領が1950円(15ドル)への引き上げをうちだしています。日本は、ここでも取り残されています。

カギは中小・中堅企業への支援です。すべての企業で賃上げできるようにするには、赤字企業も負担している社会保険料を賃上げに応じて軽減することがもっとも効果的です。

――中小企業への賃上げ支援を抜本的に強化しながら、最低賃金を時給1500円(月給だと22万5000円程度)に引き上げます。

――全国一律最賃制を確立します。

「使い捨て」の働かせ方をなくし、非正規から正社員への転換をすすめます

非正規雇用労働者(2064万人)は37%になり、男性が652万人、女性は1413万人と、非正規雇用労働者の3分の2以上が女性です。非正規から正規への雇用転換、低賃金構造を変えることは待ったなしです。

――労働者派遣法を抜本改正し、派遣は一時的・臨時的なものに限定し、正社員との均等待遇など、派遣労働者の権利を守る派遣労働者保護法をつくります。

――シフト制労働者の権利を守るために、労働契約に賃金の最低保障額や休業手当の支給を明記するなどのルールをつくります。ギグワークなどの無権利な働かせ方を広げる規制緩和に反対し、権利保護のルールをつくります。フリーランスに労災保険と失業保険を適用します。

――パート・有期雇用労働者均等待遇法の制定など、正社員との均等待遇をはかるとともに、解雇・雇い止めを規制します。

――残業時間の上限を「週15時間、月45時間、年360時間」とし、連続11時間の休息時間(勤務間インターバル制度)を確保します。高度プロフェッショナル制度を廃止します。

――退職強要を許さず、解雇規制法をつくります。

すべてのケア労働者の賃金を引き上げ、待遇を改善します

岸田首相は、ケア労働者の収入を「思い切って増やす」と約束しましたが、看護師で賃金が上がる人は、コロナ医療を行う基幹病院などにつとめる人だけで、全産業平均よりも月8万円低いとされる介護・保育職員の賃上げ額が「月9000円」にとどまるなど、まったくの“空約束”に終わりました。

――看護師の賃金引き上げの対象をすべての看護職員に拡充します。看護師の配置基準や労働条件の改善に向けた診療報酬の見直しを進めます。

――国が基準を定めている介護・福祉・保育職員の賃金を「全産業平均」並みに引き上げ、雇用の正規化、長時間労働の是正など、労働条件を改善します。

(3)年金削減の中止、給食無償化――経済力にふさわしく社会保障と教育を拡充します

日本の社会保障給付費はGDPの22・4%、ドイツの27・7%、フランスの32・2%などに比べて低い水準です。これをドイツ並みにすれば25兆円、フランス並みにすれば50兆円、社会保障給付が増えることになります。

教育への公的支出も、日本はGDP比で2・8%、OECD加盟国で比較可能な37カ国中36位と最低水準です。

政府や財界は、社会保障給付が増えると経済の重荷になるなどと言ってきました。しかし、社会保障や教育に手厚い予算を充てることは、家計を支える面でも、地域経済を支える面でも、新しい雇用や投資を生み出し、経済を活性化させる面でも、健全な経済成長を実現する大きな力になります。

生活を支え、将来不安をなくす社会保障に

“物価高騰でも年金削減”の異常をただします――年金削減を中止し、高齢者も現役世代も“頼れる年金”に

物価高騰にもかかわらず、岸田政権は、6月支給分から年金支給額を0・4%削減しました。自公政権が「100年安心」の名で、年金の支給水準を減らし続ける仕組みを導入したことが異常事態を招きました。安倍・菅・岸田政権の10年間で、年金は物価上昇分を差し引いた実質で6・7%も減らされました。

年金削減は、消費を冷やし地域経済にも深刻な打撃となります。自公政権は「現役世代のために」と言って年金削減を行っていますが、現役世代の最大の不安はどんどん年金が減っていく現行制度への不信です。高齢者にも、現役世代にも“頼れる年金”への改革が急務です。

――物価高騰下での年金削減を中止します。

――自公政権が導入してきた年金削減の仕組みを廃止して、物価に応じて増える年金にします。

――信頼できる年金制度のために、(1)高額所得者優遇の保険料を見直し、1兆円規模で年金財政の収入を増やす、(2)巨額の年金積立金を年金給付に活用する、(3)賃上げと正社員化を進めて、保険料収入と加入者を増やす――という三つの改革に取り組みます。

――“頼れる年金”への抜本的な改革として、基礎年金満額の国庫負担分にあたる月3・3万円をすべての年金受給者に支給し、低年金の底上げを行います。さらに全額国庫負担の最低保障年金の導入をめざします。

75歳以上の医療費2倍化を中止します

自公政権は今年10月から、75歳以上で所得が一定額を超える370万人の窓口負担を2倍にします。物価高騰で生活が苦しくなっている時に、医療費負担増を押し付ける改悪は許されません。

――75歳以上の医療費2倍化を中止・撤回させます。

コロナの痛苦の教訓を踏まえ、医療・公衆衛生の体制を抜本的に強化します

これまでのコロナ対策の反省に立ち、感染爆発と医療崩壊を二度と起こさないための対策に本腰を入れることを政府に求めます。

――高齢者施設、医療機関などへの頻回検査を国の責任で行います。

――地域医療への支援を強化し、感染者や疑いのある人が十分な検査と医療を受けられるようにします。救急など「コロナ以外」の医療の逼迫(ひっぱく)が起こらないようにする体制を強化します。

――ワクチンの有効性・安全性についての情報発信を国が前面に立って行い、希望する人への安全・迅速な接種を進めます。

社会保障の予算を抑制・削減する新自由主義の政治のもとで、日本の医療と公衆衛生は弱体化させられ、コロナ危機で一気に表面化しました。

日本の医師数(人口比)は、OECD加盟国で比較可能な36カ国中32位で、加盟国の平均に14万人足りない水準です。感染症病床は、この20年間で半分程度に減らされ(1999年=3321床→2020年=1867床)、保健所も、半減させられました(1990年=850カ所→2022年=472カ所)。しかも、自公政権は、高度急性期・急性期病床を20万床減らすことを目標に、全国400以上もの公立・公的病院をリストアップして、削減・統廃合を推進しています。

――「地域医療構想」の名での急性期病床削減計画を中止し、拡充に切り替えます。

――感染症病床、救急・救命体制への国の予算を2倍化にし、ICU(集中治療室)を支援する制度を新設して、設置数を2倍にします。

――政府が進める医師の削減計画を中止させ、「臨時増員措置」を継続します。

――保健所予算を2倍にして、保健所数も職員数も大きく増やします。国立感染症研究所・地方衛生研究所の予算を増やし、研究予算を10倍化します。

命を守り、暮らしを支える社会保障を拡充します

――介護保険料・利用料の減免、保険給付の拡充、特養ホームなど介護施設の拡充により、必要な介護が受けられる制度にします。

――障害者・児の福祉・医療の「応益負担」を撤廃し、無料にします。教育・就労・年金など障害者・児のあらゆる権利を保障します。

――公費を1兆円投入し、「人頭税」のような「均等割」「平等割」をなくして、国民健康保険料(税)を抜本的に引き下げます。

生活が困っている人への支援を強化します

――コロナ危機で収入が減った人、生活が困っている人に一律10万円の特別給付金を数兆円規模で支給します。

――生活保護を (1)自公政権が行った生活保護費削減・生活扶助費の15%カットを緊急に復元し、支給水準を生存権保障にふさわしく引き上げる、(2)保護申請の門前払いや扶養照会をやめ、自動車保有やわずかな預貯金などの「資産」を理由に保護利用を拒む運用を改める、(3)名称を「生活保障制度」に改め、権利性を明確にし、生存権保障にふさわしい制度に改革する――などの改革で、必要な人がすべて利用できる制度にします。

食と住居への支援をすすめます

――「住居確保給付金」「生活福祉資金特例貸し付け」の支援の延長・拡大、返済困難な場合は「貸し付け」を給付に切り替えるなど、緊急に支援を強化します。「住まいは人権」の立場で、家賃補助や公的住宅をはじめ、住居へのセーフティーネットをつくり、困窮者が住宅を失わないための施策を拡充します。

――フードバンク、子ども食堂、シングルマザーボックスなど民間の食料支援の取り組みに、助成や場所の提供など公的な支援を行います。

子育て・子どもに「冷たい国」から「やさしい国」に

あなたの国は子どもを生み育てやすい国ですか?――この質問に過半数の人が「そう思わない」と回答した国は日本だけです(少子化社会に関する国際意識調査報告書、2020年、内閣府)。回答した人々は、高すぎる教育費、育休もとりにくい働き方、社会全体が子どもを生み育てることへの理解がないことなどの解決を強く求めています。

最大の問題は、もともと子育ての負担は重いものなのに、基本的に家庭の責任とし、政治の責任を果たしてこなかったことにあります。日本の子育て・教育のための予算の水準(対GDP比)は貧弱で、OECD諸国平均の7割です。子育てしやすい国は、国民の所得も消費もふえる、強い経済になります。

教育費無償化をめざし、学費は半減、入学金廃止、給食費はゼロに

――大学・専門学校の学費を半額にし、将来的には無償にします。入学金は廃止します。奨学金は欧米のように返済不要の給付制を中心にして拡充します。

――「義務教育の無償」をうたった憲法26条を踏まえ、国の制度として、学校給食費や教材費など義務教育にかかる費用を無料にします。

――0歳からの保育料の軽減、私立高校の無償化を拡充します。子ども手当を、社会全体で子どもを支える原則から全員に支給し、拡充します。国の制度として18歳まで医療費の窓口負担を無料にします。

教職員、保育士など子どものための職員を増やします

――教員不足は社会問題になるほど深刻化しています。その大本にある、教員の異常な長時間労働を解決するため、授業数に見合った教員の定数増、残業代支給制度の確立、部活顧問の強制禁止などをすすめます。

――30人以下の少人数学級を早期に実現します。

――公的保育所をふやすとともに、保育士の配置基準と給与を引き上げ、保育の質を向上させます。

――児童相談所、児童養護施設などの体制を拡充します。

子どもの貧困問題の解決を

――日本の子どもの貧困率は先進国で最悪レベルです。就学援助と児童扶養手当などの現金給付、手厚いサービス給付の双方を抜本的に拡充し、子どもの貧困問題の解決をめざします。

子どもの権利を守る国に

競争的な教育制度などで不登校や子どもの自殺が多い、意見表明権が保障されていないなど子どもに関わる諸制度は深刻な問題をかかえ、国連子どもの権利委員会から繰り返し改善を勧告されています。

――過度な競争主義、管理主義の教育をあらためます。国連の勧告にもとづく改善をすすめます。政府から独立した子どもの権利救済機関(こどもコミッショナー)を設立します。子どもの権利条約の子どもとおとなへの普及・啓蒙(けいもう)を本格的にすすめます。

――この間日本共産党は校則アンケートにとりくみ、多くの中高生らの声を聞いてきました。それをふまえ、(1)各学校で子ども、保護者、教職員の意見にもとづき校則のあり方を決める、(2)その際、憲法と子どもの権利条約を共通の土台としてすえることを提案します。

(4)気候危機の打開――原発即時ゼロ、石炭火力からの撤退。純国産の再エネの大量普及でエネルギー自給率の向上を

「気候危機を打開する日本共産党の2030戦略」の実行がいよいよ待ったなしです

人類と地球にとって待ったなしの課題……気候危機の打開は、人類と地球にとって差し迫った課題であり、子どもたちと若者の未来への責任です。日本共産党は、昨年9月に「気候危機を打開する日本共産党の2030戦略」を発表しました。2030年度までに、省エネと再エネの抜本的に強化して、CO2を50~60%削減するという提案です。その実行がいよいよ大切になっています。

エネルギー自給率向上でも急務……エネルギー転換は、エネルギー自給率向上の観点からも急務になっています。日本のエネルギー自給率は10%程度と先進国で最低クラス(OECD36カ国中35位)です。原油価格の高騰、ロシアのウクライナ侵略など、エネルギーを外国に依存している経済の危うさが浮き彫りになっています。

環境省の調査でも、再生可能エネルギーの潜在量は、現在の電力使用量の5~7倍にもなります。しかし、政府のエネルギー基本計画では、2030年度の再生可能エネルギー電源の比率は36~38%にすぎません。これはドイツ、イギリス、イタリア、スペインなどでは達成ずみであり、これらの国々は2030年までに6~7割をめざしています。石炭火力、原発にしがみつき、再生可能エネルギーを後景に押しやっていることが、遅れの最大の要因です。

――2030年度までにCO2を50~60%削減する(2010年度比)ことを目標にします。

――この目標を省エネルギーと再生可能エネルギーを組み合わせて実行します。エネルギー消費を4割減らし、再生可能エネルギーで電力の50%をまかなえば60%の削減は可能です。

――2050年までに、残されたガス火力なども再生可能エネルギーに置き換え、実質ゼロを実現します。

――即時原発ゼロ、石炭火力からの計画的撤退をすすめ、2030年度に原発と石炭火力の発電量はゼロとします。

――再生可能エネルギーの優先利用の原則を確立し、大手電力会社が原発や石炭火力を優先し、太陽光の出力抑制を行っている現状をあらためます。再エネを最大限活用できる電力網などのインフラを整備します。

――二酸化炭素排出量が大きい業界、大規模事業所に、二酸化炭素削減目標と計画、実施状況の公表などを「協定」にして政府と締結することを義務化します。

――農地でのソーラーシェアリング、小規模バイオマスの発電の普及など、脱炭素を結びついた農業・林業の振興を進めます。

――省エネの取り組みを産業、都市・住宅など、あらゆる分野ですすめます。

省エネ・再エネの本気の取り組みは、新しい投資と雇用をつくり、日本経済の持続可能な成長を実現します

化石燃料に頼りエネルギー転換が遅れれば、日本企業の競争力も失われます……自動車工業会は、電力の脱炭素化が遅れれば、製造時のCO2の排出量が減らず、日本の車は海外に輸出できなくなり、最大で約100万人の雇用が失われ、経済影響はマイナス26兆円となるとしています。石炭火力など化石燃料にしがみつき、日本経済の新しい成長の芽を摘み取り、産業の競争力さえ奪ってしまうことは許されません。

「2030戦略」を進めれば、新たな雇用が生まれ、経済成長につながります……「日本共産党の2030戦略」を実施すれば、10年間で民間と公的な投資は合計202兆円、GDPは累計で205兆円の押し上げとなります。雇用の創出も年間平均で254万人になります。国内に「新たな成長産業」を創出することになります。再エネは、地域の資源であり、その活用は地方の活性化にも大きな力になります。

日本経済と国民の暮らしのためにも、気候危機打開に真剣に取り組み、省エネ・再エネを大胆に進めていきます。

(5)ジェンダー平等をあらゆる分野でつらぬきます

ジェンダー平等は、誰もが自分らしく尊厳を持って生きることができる社会をつくることが目標とするものです。同時に、この視点を経済政策でもつらぬくことは、結果として強い経済をつくることにつながります。

男女の賃金格差の是正、働く場でのジェンダー平等を

男女の賃金格差の是正は、ジェンダー平等社会の土台です。日本の男女賃金格差は、年収で240万円、生涯賃金だと1億円もの格差があります(国税庁 民間給与実態調査より)。

日本共産党は、男女賃金格差をなくすために、企業ごとに格差の実態を公表させるべきだと政府にせまってきましたが、やっと政府も企業に男女賃金格差の実態を開示することを義務づけることになりました。重要な一歩です。

――企業に男女の賃金格差の実態を正確に公表させるとともに、是正計画の策定と公表を義務づけ、政府がそれを監督・奨励する仕組みをつくるよう女性活躍推進法の抜本改正などの法整備をすすめます。

――実質的な女性差別を横行させている間接差別をなくします。労働基準法をはじめとする関係法令に、間接差別の禁止、同一価値労働同一賃金の原則を明記し、差別の是正を労働行政が指導できるようにします。

――パート労働法、労働者派遣法を改正するなど、女性が多く働いている非正規雇用の労働条件を改善し、正社員との不当な格差をなくします。

――長時間労働をなくし、男女ともに家族的責任を果たせる働き方にします。家族的責任を持つ労働者は、男女を問わず、単身赴任や長時間通勤を伴う転勤を原則禁止し、残業は本人同意を原則とします。看護休暇や育児介護休業制度を拡充します。

――職場におけるパワハラ、セクハラをなくすために、ハラスメント禁止条約を批准するとともに、法律にハラスメント禁止を明記します。

選択的夫婦別姓、同性婚、LGBT平等法――多様性が尊重される社会に

――選択的夫婦別姓をいますぐ導入します。

――同性婚を認める民法改正を行います。

――LGBT平等法を制定し、社会のあらゆる場面で、性的マイノリティーの権利保障と理解促進を図ります。

痴漢をはじめ女性に対するあらゆる暴力をなくす

――「痴漢ゼロ」を政治の重要課題とし、痴漢被害の実態調査、相談窓口の充実、加害根絶のための啓発や加害者更生を推進します。

――刑法の性犯罪規定について、不同意の性交の処罰化、性交同意年齢の引き上げ、地位利用型の犯罪化など、性被害の実態に見合った改正を求めます。

――性暴力被害ワンストップ支援センター予算を抜本的に増額し、根拠法を制定します。

――DV防止法を改正し、緊急保護命令の導入や保護対象の拡大、シェルターの拡充、加害者更生プログラムの整備などを進めます。

リプロダクティブ・ヘルス&ライツ――権利としての避妊や中絶の確立を

――避妊も中絶も女性の大切な権利です。避妊薬と緊急避妊薬を安価で入手しやすくし、中絶薬を早期に認可します。刑法の堕胎罪や母体保護法の配偶者同意要件を廃止します。

――子どもの年齢・発達に即した科学的な「包括的性教育」を公教育に導入します。

――「生理の貧困」をなくすため、生理用品を安価で入手しやすくするとともに、職場や学校などで生理に関する知識や理解を深め、女性が過ごしやすい環境を整えます。

意思決定の場に女性を増やし、あらゆる政策にジェンダーの視点を

――「2030年までに政策・意思決定の構成を男女半々に」の目標をかかげ、積極的差別是性措置を活用した実効性ある本気の取り組みをすすめます。

――政治分野における男女共同参画推進法の立法趣旨に沿い、パリテ(男女議員同数化)に取り組みます。民意をただしく反映し、女性議員を増やす力にもなる比例代表制中心の選挙制度に変えます。高すぎる供託金を引き下げます。

――女性差別撤廃条約を実効あるものにするため、「調査制度」と「個人通報制度」を定めた選択議定書を、早期に批准します。

富裕層と大企業に応分の負担を求めます――財源としても、格差是正のうえでも

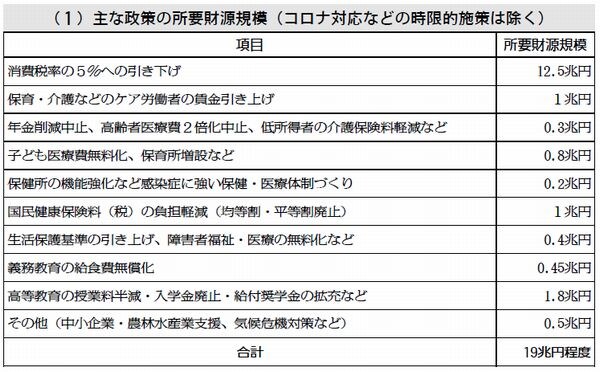

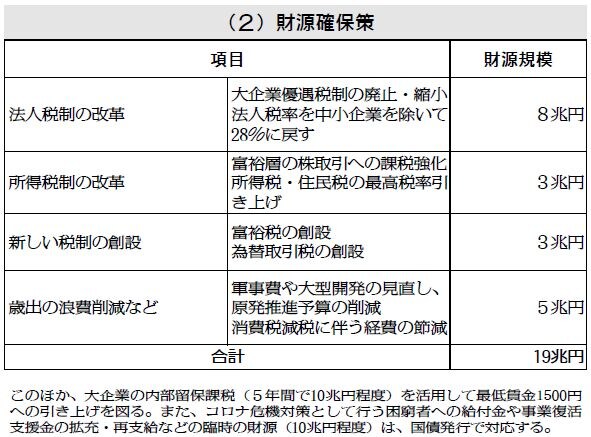

消費税減税、社会保障の拡充や教育費負担軽減など、恒常的に必要となる財源は、安易に国債増発にたよるのではなく、恒久的な財源を確保する必要があります。

この参院選政策では消費税減税、年金削減中止、学費半額、給食費無償化など、あわせて毎年19兆円程度の財源が必要となる提案をしていますが、この財源は、富裕層や大企業への優遇を改める税制改革や、歳出の浪費をなくすことで確保します。コロナ危機対応など一時的なものは、災害対策と同じように国債でまかない、計画的・長期的に返済します。大企業の内部留保課税の税収は、最低賃金を引き上げるための中小企業の賃上げ支援に充てます。

歳出の浪費では、大型開発の見直しとともに、軍事費も聖域とせず、辺野古新基地建設費用や日米地位協定上も米国が負担すべき経費を肩代わりする「思いやり予算」、米国政府から戦闘機などを高値で爆買いしているFMS(有償軍事援助)、スタンド・オフ・ミサイルなど戦争への危険をもたらす敵基地攻撃用の兵器などにメスを入れます。

(その概要は下記の通りです)

2022年参議選挙の財源提案

富裕層と大企業に応分の負担を求めることは、税の再配分機能を強化し、格差社会を是正するうえで避けて通れない課題です。「読売」の調査でも、格差是正のために優先すべき対策として「賃金の底上げ」(51%)、に続いて「富裕層と大企業への課税」(50%)がトップ2になっています(3月27日)が、貧困と格差の是正を願う、多くの国民の思いでもあります。

軍事費や大企業支援の財源を野放図な国債発行で賄っても問題がないという政策論がふりまかれていることは危険です。その一つの典型が安倍元首相です。「アベノミクス」でも「機動的な財政政策」としていましたが、最近では、5兆円を超える大軍拡を「国債発行で」とし、「日銀は政府の子会社」と言い放ちました。大軍拡の財源の国債を日銀に引き受けさせることで賄おうというもので、戦時国債で侵略戦争をすすめた戦前の過ちを繰り返すものです。

日本共産党は、「国の借金を減らす」という「理由」で消費税増税などの庶民増税や、社会保障削減を強行する「緊縮財政」には厳しく反対します。同時に、野放図な国債発行で何でもできる、という立場には立ちません。

日本共産党は、(1)富裕層や大企業に応分の負担を求めるとともに、「戦争する国」づくりのための大軍拡をはじめ歳出の浪費にメスを入れる、(2)国民の暮らしを応援する経済政策によって、経済を健全な成長の軌道にのせ、税収増をはかる――という二つの道を進むことで、暮らしを良くする財源をつくりながら、国と地方の膨大な債務の問題にも解決の道筋を見いだしていくという、責任ある財政政策を掲げています。

(6)財界中心の政治のゆがみに メスを入れる立場にたってこそ 暮らしを守れる

日本共産党の「やさしく強い経済」の提案は、どれも国民の願いにそった当たり前の内容のものですが、これを実行するためには、財界・大企業中心の政治のゆがみにメスを入れる立場が必要です。企業・財界献金にどっぷりつかっている自民党などでは、暮らしを守ることはできません。

――企業・団体献金を、パーティー券も含めて、全面的に禁止します。

――「森友・加計・桜を見る会」疑惑など、政治をカネをめぐる疑惑を徹底的に究明し、責任を明らかにします。

――憲法違反の政党助成金制度を廃止します。

日本共産党は、「国民が主人公」の民主主義日本をめざします

日本共産党は、現在、日本が必要としているのは、社会主義への改革ではなく、日本の政治の二つの大きなゆがみ――(1)異常なアメリカいいなりの政治、(2)財界・大企業優遇の政治をただし、「国民が主人公」の民主主義日本を実現することであるということを、党綱領で明記しています。

(1)異常なアメリカいいなり政治をただします

異常なアメリカいいなりの政治の根底には日米安保条約=日米軍事同盟があります。

日米軍事同盟は、他の米国との軍事同盟にもない特別の異常さがあります。世界では海外駐留の米軍が大きく減少しているのに在日米軍だけ増加しています(世界=1990年~2019年 60万9千人⇒17万人。日本=4万6千人⇒5万7千人)。在日米軍は、海兵遠征軍、空母打撃群、遠征打撃群、航空宇宙遠征軍など、「日本防衛」とは関係のない海外で戦争する「殴り込み部隊」ばかりです。世界に類のない「治外法権」が在日米軍に認められ、米軍の起こした事件・事故に日本政府の警察権は及ばず、日本の航空法を無視した危険な低空飛行訓練が全国で繰り返されています。

――国民多数の合意で、日米安保条約を、条約第10条の手続き(アメリカ政府への通告)によって廃棄し、アメリカ軍とその軍事基地を撤退させ、本当の独立国といえる日本をつくります。対等・平等の立場にもとづく日米友好条約を結び、日米友好の新時代を開きます。

――自衛隊については、憲法9条と自衛隊との矛盾を、憲法9条の完全実施(自衛隊の解消)に向かって、国民多数の合意で段階的に解決していきます。わが党が参加した民主的政権ができた場合にも、自衛隊をすぐになくすことはありません。民主的政権が、憲法9条を生かした平和外交によって、世界とアジアのあらゆる国ぐにと友好関係をつくり、日本をとりまく安全保障環境が平和的に成熟し、国民の圧倒的多数のなかで「もう自衛隊なしでも安心だ」という合意が生まれ、熟したときに、憲法9条の完全実施にむかっての本格的な措置にとりくみます。そこに至る過程(自衛隊と民主的政権が共存する時期)で、万が一、急迫不正の侵害を受けた時には、国民の命と人権、国の主権と独立を守るために、自衛隊を含めあらゆる手段を活用します。憲法9条を将来にわたって守り生かすことと、どんな場合でも国民の命を守り抜く――その両方に対して政治の責任を果たすということが、日本共産党の立場です。

――日本共産党としてはいっかんして「自衛隊=違憲」論の立場を貫きますが、党が参加する民主的政権の対応としては、自衛隊と共存する時期は、理の必然として、「自衛隊=合憲」の立場をとります。「憲法違反の自衛隊を活用するというのは矛盾している」という議論がありますが、民主的政権としての憲法判断が「自衛隊=合憲」である以上、その政権が自衛隊を活用することに、憲法上、何の矛盾もありません。

(2)財界・大企業中心の政治をただし、「ルールある経済社会」をつくります

日本は、長時間労働、低賃金、非正規雇用の増大、医療費の高負担、年金制度の貧しさなど、欧州諸国に比しても、国民の暮らしと権利を守るルール・制度があまりにも貧弱であり、「ルールなき資本主義」といわれる国となっています。ジェンダー平等でも世界で120位という最低クラスです。財界・大企業の利益最優先の政治は、弱肉強食の新自由主義を推進し、賃金が上がらず「経済成長」もできない、というところまで行き詰まっています。

――「ルールなき資本主義」の現状を打破し、ヨーロッパの主要資本主義国や国際条約などの到達点も踏まえつつ、国民の生活と権利を守る「ルールある経済社会」をつくります。

――大企業に対する民主的規制を主な手段として、その横暴な経済支配をおさえます。民主的規制の目的は、大企業をつぶしたり、敵視したりするものではありません。労働者や消費者、中小企業と地域経済、環境に対する社会的責任を大企業に果たさせ、つりあいのとれた経済の発展をはかることが、その目的です。

(3)国民多数の合意、統一戦線の力で社会の変革をすすめます

日本共産党は、社会改革のすすめ方でも「国民が主人公」をつらぬき、安保条約や自衛隊はもちろん社会改革のあらゆる問題で、選挙での国民多数の判断をふまえて、改革の階段を上がることを大方針にしています。そして、政治を変え、社会を改革していくためには、多くの国民が力を合わせることが必要だと考えています。

――社会改革のどんな段階でも、国民多数の選挙で示された意思にもとづいて、平和的民主的に改革を進めます。

――政策や理念、信条が異なる政党、団体、市民が、違いはわきに置いて、一致点で団結して政治を変えていく――どんな社会改革のどんな段階でも、統一戦線の力で社会の改革をすすめます。

自由と平和、まっすぐつらぬく日本共産党の躍進を

日本共産党は、創立100年を迎えます。戦前、国民の自由を圧殺し、モノ言えない社会にして侵略戦争に突き進んだ暗い時代から、命がけで自由と民主主義を求め、反戦平和をつらぬいてたたかってきました。戦後も、日本国憲法のもとで自由と民主主義の制度を逆流から守り、発展させるために力を尽くしてきました。そして、将来にわたって、自由、民主主義、人権の制度を守り、発展させると綱領で約束しています。

日本共産党は、相手がアメリカであれ、旧ソ連・ロシアであれ、中国であれ、どんな国であれ覇権主義に厳しく反対を貫き、平和のために頑張りぬいた歴史をもっています。旧ソ連のチェコ、アフガニスタンなどの覇権主義に「社会主義と無縁」と徹底した批判をつらぬき、ソ連が崩壊した時は「大国主義・覇権主義の巨悪の党の解体をもろ手をあげて歓迎」する声明を発表しました。

「核兵器のない世界」「戦争のない世界」――平和な世界を21世紀に実現することを綱領の大目標にかかげているのも、日本共産党です。

平和がかかり、暮らしがかかった参議院選挙で、自由と平和をまっすぐつらぬく日本共産党を躍進させてください。