ブログを見たら、金魚をクリックしてね。

「お正月に振袖を着るのー」と、ミモロは、ミニ着物をつくる赤塚靖枝先生のもとへ、振袖づくりを習いに。

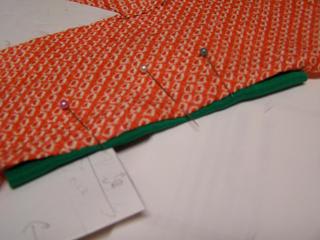

やっと両袖も縫いあがり、いよいよ八掛を縫いつけます。

赤塚先生が、用意してくださった布のぼかしの部分を裾に使うことに。

「なんかすごーく素敵!」、ミモロの顔にも、満足そうな笑みが浮かびます。

コテをつかい、布を安定させたり、また裾の部分をふんわりとさせる工夫なども施されます。

むずかしい部分は、赤塚先生にお願いします。

「この裾の角の部分をちょっとふんわりさせると、とても素敵な雰囲気になるのよ」と。

「フムフム、なるほどー」先生の手元を見つめ、縫い方を教わります。

午前中から、先生のお宅にお邪魔しているミモロ。「わーなんとか形ができたー」という頃には、すっかり日も暮れていました。

「浴衣でやっとことがある部分は、おうちで自分で仕上げてね」と先生。裾あげなどは、宿題に。

「裾が長いから、まるでお引きづりの打掛みたい」と、縫ったばかりの振袖を羽織ります。

調子にのったミモロは、小さな扇を手に、平安時代のお姫様を気取ります。

「ミモロ姫だもんねー」、ちょっとうつむき色っぽい感じ。

「ミモロちゃん、あら、カワイイ!その姿もいいけど、どんな感じの振袖になるか見てみましょう」と、お姫様気分で、打掛姿を楽しむミモロは、脱がされて、裾と袖をあげ、目指す振袖姿へと…。

「ジャーン。どう?」ミモロの初の振袖姿です。(帯は、まだできていませんけど…)

「なかなかいい感じ…後は、帯ね。それは、また今度一緒に作りましょうね」

「さて、今日は、ここまで…」。ミモロは、作った振袖を大切そうにたたみます。

先生のお家を後にしたのは、空に、星が瞬く時間…。冷たい空気の中をトコトコと。でも、

「早く帯を作らなくちゃ…」と創作意欲に燃えるミモロの足取りは軽やかです。

*ミニ着物づくりを教えてくださる「創作和布遊び・繭の詩」赤塚靖枝先生の連絡先は、メール kyo10-yae@ezweb.ne.jp 京都にお住まいで、毎月9日 地下鉄東西線「京都市役所前」駅 地下街「ゼスト御池」でミニ着物の展示、即売などをなさっています。興味のある方は、ぜひご連絡を。

写真、紫色の布を手絞り。オレンジ色は、機械製。

写真、紫色の布を手絞り。オレンジ色は、機械製。

今が旬の煮つけなどにぴったりの「蕪」。

今が旬の煮つけなどにぴったりの「蕪」。 ミモロの好物のキツネうどんに欠かせない「九条ネギ」。

ミモロの好物のキツネうどんに欠かせない「九条ネギ」。

「美山の平飼い有精卵」は、しっかりとした味の卵。「卵掛け御飯にしたいなぁー」とミモロ。

「美山の平飼い有精卵」は、しっかりとした味の卵。「卵掛け御飯にしたいなぁー」とミモロ。 脱穀したばかりのお米も。

脱穀したばかりのお米も。 「まだ柔らかいよー」とつきたてのお餅も人気。

「まだ柔らかいよー」とつきたてのお餅も人気。 すごく小さな「小蕪」。ミモロの大きさからも、その小ささがわかります。

すごく小さな「小蕪」。ミモロの大きさからも、その小ささがわかります。