今朝の熊日新聞に、5月開催予定の玉名市大浜町の外嶋宮住吉神社年紀祭が新型コロナウイルス感染拡大防止のため1年延期されたという記事が載っていた。大浜町は母のふるさとで、先日実家から祭が延期になったことは聞いていたが、実は10年ごとに行われるこの祭を僕はナマで見たことがなく、今年は僕が見ることのできる最後のチャンスと思っていただけに残念。来年こそなんとか!

▼大浜外嶋宮住吉神社年紀祭について

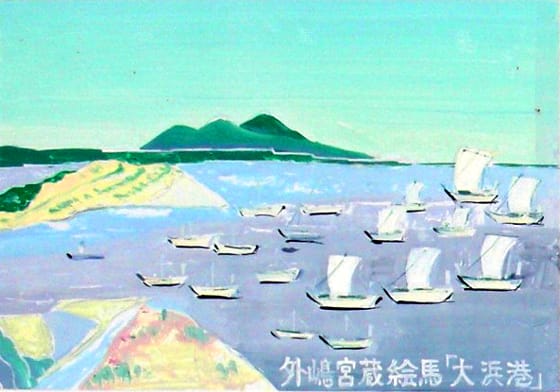

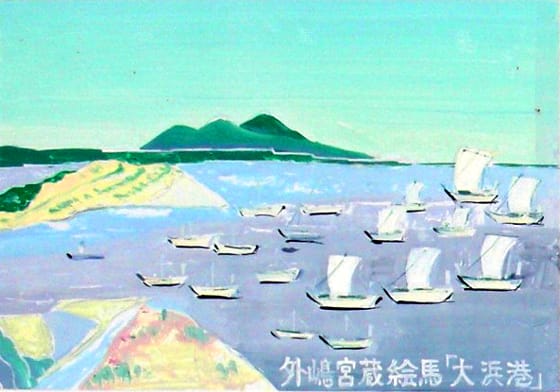

延久元年(1069)後三条天皇が住吉大神の御神像をつくらせ、小舟に乗せて浪速の浦に流したところ、肥後國大浜に漂着したという。その御神像を乗せた小舟を海士頭(あまがしら)の𦿸父(たんぷ)八郎が発見、村人たちと持ち帰り、村に祀った。その後、村では大浜外嶋宮住吉神社を創建し、約一千年の間大浜町の産土神として人々の尊宗を集めてきた。この神社に伝わる年紀祭は10〜20年毎に実施され、米引き行事、御神幸行事などが盛大に行われる。江戸中後期、大坂へ肥後米を積み出す高瀬港の外港として栄えた大浜町の往時を偲ばせる。

ところで、外嶋宮住吉神社の発端となった𦿸父八郎の子孫の方は今も大浜町に在住しておられるが、僕の会社時代の同期に大浜町の𦿸父さんがおられた。とても珍しい名前なのでよく憶えている。

▼大浜外嶋宮住吉神社年紀祭について

延久元年(1069)後三条天皇が住吉大神の御神像をつくらせ、小舟に乗せて浪速の浦に流したところ、肥後國大浜に漂着したという。その御神像を乗せた小舟を海士頭(あまがしら)の𦿸父(たんぷ)八郎が発見、村人たちと持ち帰り、村に祀った。その後、村では大浜外嶋宮住吉神社を創建し、約一千年の間大浜町の産土神として人々の尊宗を集めてきた。この神社に伝わる年紀祭は10〜20年毎に実施され、米引き行事、御神幸行事などが盛大に行われる。江戸中後期、大坂へ肥後米を積み出す高瀬港の外港として栄えた大浜町の往時を偲ばせる。

ところで、外嶋宮住吉神社の発端となった𦿸父八郎の子孫の方は今も大浜町に在住しておられるが、僕の会社時代の同期に大浜町の𦿸父さんがおられた。とても珍しい名前なのでよく憶えている。