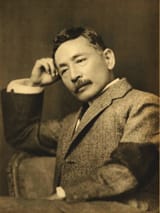

昨夜、NHKで「漱石 ひきこもりの謎~100年前のロンドン留学~」というドキュメンタリーを放送していた。谷村美月ちゃんが案内役を務めていたが、それはさておき、漱石にとって2年にわたる英国留学はあまり良い思い出ではなかったようだ。その中で、イギリス人の日本人観の話が出てきた。正確な内容は記憶していないが、イギリスで教育を受けた日本人が良い日本人であるというようなイギリス人の考え方を、漱石が日記の中で辛らつに批評しているという。

昨夜、NHKで「漱石 ひきこもりの謎~100年前のロンドン留学~」というドキュメンタリーを放送していた。谷村美月ちゃんが案内役を務めていたが、それはさておき、漱石にとって2年にわたる英国留学はあまり良い思い出ではなかったようだ。その中で、イギリス人の日本人観の話が出てきた。正確な内容は記憶していないが、イギリスで教育を受けた日本人が良い日本人であるというようなイギリス人の考え方を、漱石が日記の中で辛らつに批評しているという。さて、明日は終戦記念日。フジテレビではアメリカ映画「硫黄島からの手紙」を放送する。この映画が公開された時、アメリカだけでなく、日本でも評価が高かった。しかし、僕はどうしても引っ掛かるものがあり、この映画を評価できなかった。その理由は、上の漱石の話と同じである。クリント・イーストウッドが描く日本人は、やはりアメリカで教育を受けたり、生活をしたりしてアメリカのことをよく理解している栗林中将や西大佐が“良い日本人”であり、そうでない日本人は旧来のハリウッド映画が描いてきたような得体の知れない、不気味な民族なのである。漱石の英国留学から100年以上が過ぎた。しかし、欧米人の日本人観というのはちっとも変わっていないようだ。

私は、初めて映画を観た時はいったいどこにクリント・イーストウッドが関わったんだろうと

驚きました。日本映画そのもののような気がしました。

梯久美子の「散るぞ悲しき」読むともっと生々しい硫黄島の戦いが出ていました。撮影中、渡辺謙はこの本を繰りかえし読んでいたようですね。

ところが脚本は、たまたま兄からもらった新聞記事で知りましたが、日系女性のアイリス・ヤマシタですね。

FUSAさんのこの記事を読んで中村獅童を代表とするアメリカ人的視点を思い浮かべました。