来年秋から放送の朝ドラが小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の妻セツをヒロインとする「ばけばけ」に決まったことを受けて、NHK熊本局でも八雲に関する話題を取り上げた番組が多くなった。

小泉八雲が五高教師として熊本へやって来たのは明治24年(1891)11月、41歳の時のこと。その前年に日本へやって来て、横浜港に降り立ち、咲き乱れる日本の桜を初めて目の当たりにした時の思い出を次のように書いている。

――この神々の国では樹木は人間から大切に育てられかわいがられてきたので、木にも魂が宿り愛される女のように、樹木はさらに美しさを増して人間への感謝を示そうとするのであろうか――

9年前、NHK-Eテレの「100分de名著」で八雲の「日本の面影」を取り上げた時、この回の指南役である早稲田大学教授、池田雅之氏は、八雲はアイルランド人の父とギリシャ人の母という血筋から、アニミズム(生物・無機物を問わず万物に霊魂、もしくは霊が宿っているという考え方)の感性が備わっていたのではないかと解説された。

八雲が来日早々感じとった、木々にも魂が宿るという考え方は古より日本にあり、能や歌舞伎舞踊など古典芸能の格好の題材となっている。八雲の代表作となる短編集「怪談」に収録されている「青柳のはなし」もまさにそんな一編である。

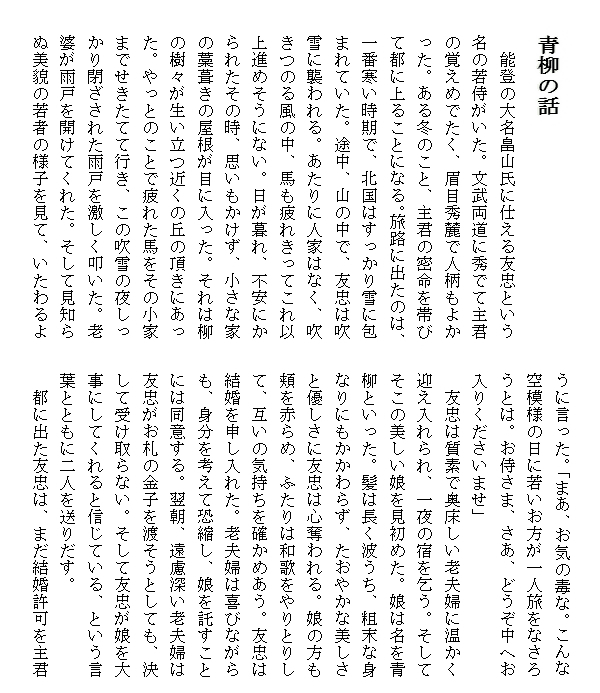

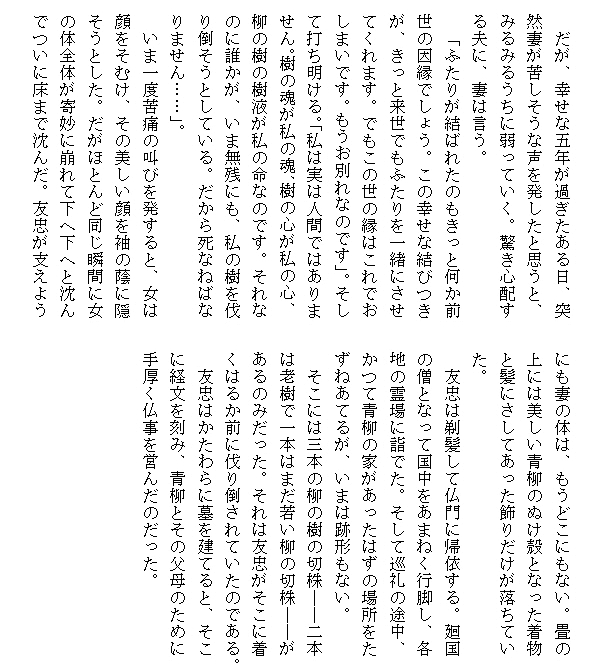

八雲の来熊120年となった2011年には熊本では様々な記念行事が行われた。その中のひとつが創作舞台「青柳」公演だった。八雲「怪談」の「青柳の話」「十六桜」「乳母桜」を素材に、「樹齢」をテーマとした創作舞台で、八雲について数々の著書がある平川祐弘東大名誉教授が書かれたオリジナルの「夢幻能 青柳」をもとに、能、日舞、演劇による創作舞台が繰り広げられた。

せっかく朝ドラで盛り上がっていることでもあり、この創作舞台の再演も検討していただけるとありがたいのだが。

▼来熊120年記念公演「青柳」の舞台より

菊本澄代(観世流能楽師)

高濱流光華々(日本舞踊家)

小泉八雲が五高教師として熊本へやって来たのは明治24年(1891)11月、41歳の時のこと。その前年に日本へやって来て、横浜港に降り立ち、咲き乱れる日本の桜を初めて目の当たりにした時の思い出を次のように書いている。

――この神々の国では樹木は人間から大切に育てられかわいがられてきたので、木にも魂が宿り愛される女のように、樹木はさらに美しさを増して人間への感謝を示そうとするのであろうか――

9年前、NHK-Eテレの「100分de名著」で八雲の「日本の面影」を取り上げた時、この回の指南役である早稲田大学教授、池田雅之氏は、八雲はアイルランド人の父とギリシャ人の母という血筋から、アニミズム(生物・無機物を問わず万物に霊魂、もしくは霊が宿っているという考え方)の感性が備わっていたのではないかと解説された。

八雲が来日早々感じとった、木々にも魂が宿るという考え方は古より日本にあり、能や歌舞伎舞踊など古典芸能の格好の題材となっている。八雲の代表作となる短編集「怪談」に収録されている「青柳のはなし」もまさにそんな一編である。

八雲の来熊120年となった2011年には熊本では様々な記念行事が行われた。その中のひとつが創作舞台「青柳」公演だった。八雲「怪談」の「青柳の話」「十六桜」「乳母桜」を素材に、「樹齢」をテーマとした創作舞台で、八雲について数々の著書がある平川祐弘東大名誉教授が書かれたオリジナルの「夢幻能 青柳」をもとに、能、日舞、演劇による創作舞台が繰り広げられた。

せっかく朝ドラで盛り上がっていることでもあり、この創作舞台の再演も検討していただけるとありがたいのだが。

▼来熊120年記念公演「青柳」の舞台より

菊本澄代(観世流能楽師)

高濱流光華々(日本舞踊家)

創作の「青柳」も日本の風土にすんなり馴染む美しい話ですね。

予備知識を重ねて、朝ドラを楽しみたいです。

学生時代に「怪談」を読んでいるのですが、この話はまったく記憶になかったので興味深く読ませていただきました。

「ばけばけ」楽しみです。

追伸

「クリスマスの約束2009」とても楽しく視聴しました。

知らない歌はもちろん、知らないアーティストもたくさん出ていましたが、会場一体となったコンサートを玉手箱のように楽しませていただきました。

ご紹介ありがとうございました。

八雲の「怪談」はややもすると怪奇性や不気味さを取り上げるメディアが多いことに違和感を感じます。貴兄がおっしゃるように、その前に日本の風土に根付く精神性を理解することが大事だと思います。

私も若い時に読んだのですが、「青柳の話」はほとんど印象に残っていませんでした。13年前、ハーン来熊120年記念行事で「青柳のはなし」を舞台化すると聞いてあらためて読み直しました。

「クリスマスの約束2009」をあらためて見直していますと、アーティストたる者、テレビに出て自分の歌を歌って宣伝するだけでなく、何かを創造して帰っていただきたいなと思います。