大河ドラマ「べらぼう」は4回まで放送されたが、音楽文化の発信基地でもあった吉原遊郭の中にいまだそれらしいシーンが見られない。このドラマの音楽は「麒麟がくる」も担当したアメリカの作曲家ジョン・グラムが担当している。しかし、彼はドラマの本筋を彩る音楽を担当しており、歌舞伎の下座音楽に当たる部分は日本人が受け持つと思われる。スタッフの中に「芸能指導」として薩摩琵琶演奏家の友吉鶴心氏がクレジットされているが、吉原遊郭の音楽を主に担っていたのは三味線。今後、吉原遊郭の三味線音楽が見られるだろうか。

大河ドラマ「べらぼう」は4回まで放送されたが、音楽文化の発信基地でもあった吉原遊郭の中にいまだそれらしいシーンが見られない。このドラマの音楽は「麒麟がくる」も担当したアメリカの作曲家ジョン・グラムが担当している。しかし、彼はドラマの本筋を彩る音楽を担当しており、歌舞伎の下座音楽に当たる部分は日本人が受け持つと思われる。スタッフの中に「芸能指導」として薩摩琵琶演奏家の友吉鶴心氏がクレジットされているが、吉原遊郭の音楽を主に担っていたのは三味線。今後、吉原遊郭の三味線音楽が見られるだろうか。江戸末期、吉原固有の唄だった「さわぎ唄」。正式名「吉原さわぎ」は、他所の遊里などで唄う場合は吉原の許可を必要としたという。各地に広まっていくと遊里や酒宴の席などで、座を盛り上げるために三味線や太鼓に合わせてにぎやかに唄われた。吉原でも当初は音曲のみ、しかも太鼓のみで歌う短い曲だったそうだが、その後三味線が加わり、さらに振りを付けて、踊るようになったので曲が長くなったそうだ。歌舞伎の下座音楽としても、揚屋・茶屋などの場面で、酒宴・遊興の騒ぎを表現するために使われるようになったという。

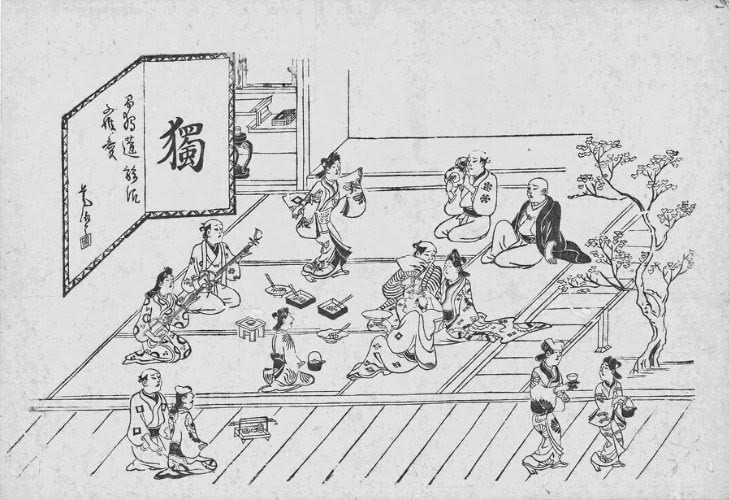

下の絵は江戸前期の浮世絵師・菱川師宣が描いた、吉原遊廓での人々の生活風俗を題材にした揃い物のなかの一枚。座敷では三味線二挺と鼓が演奏し、遊女が踊っている。「さわぎ唄」でも唄って座を盛り上げているのかもしれない。

「さわぎ唄」は各地の遊里に広まり、その土地土地でアレンジを加えながら唄い継がれた。下の映像は平成時代に作られた「熊本さわぎ唄」。おそらく数多のさわぎ唄の中で最も新しいと思われる。

作詞:小川芳宏 作曲:今藤珠美 作調:藤舎千穂

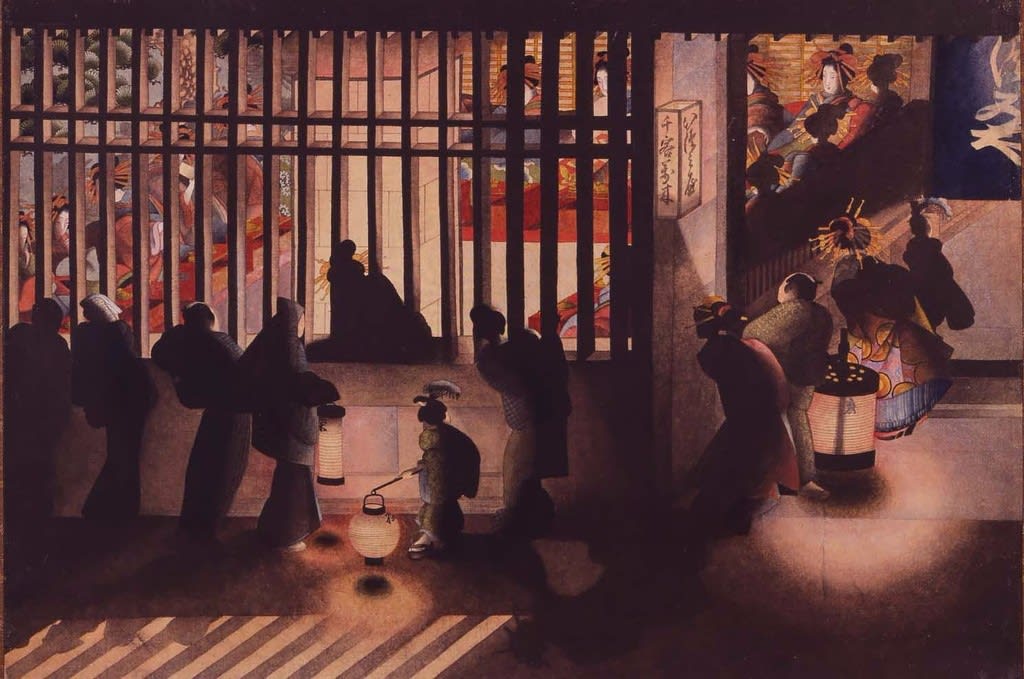

下の絵は葛飾北斎の娘、葛飾応為の代表作「吉原格子先之図」※「素見=冷やかし」が集まる

その「吉原格子先」いわゆる「張見世」の様子を唄った「長唄 吉原雀」は江戸中期の明和五年(1768)に作られたもの。

「ははぁ~、参りまして候」みたいな私なりの感嘆の声がでそうです(笑)

通な人が読んだらいろいろなコメントも浮かぶでしょうが、私が受ける印象は「吉原遊郭三味線音楽学」に思えます。

とは言うものの「熊本さわぎ唄」の三味線の出だしは、いつの日か、どこかで聴いて耳に残っているような気がします。

「正式名「吉原さわぎ」は、他所の遊里などで唄う場合は吉原の許可を必要としたという。」とは、その当時にも著作権みたいなものがあったんでしょうかね?媒体の少ない時代、こっそり唄う輩もいたでしょうに?(笑)

「浮世絵師・菱川師宣が描いた、吉原遊廓での人々の生活風俗」に「葛飾応為の代表作「吉原格子先之図」※「素見=冷やかし」が集まる」の挿絵や注釈なんかも載せられてまるで書物でも広げた気分になりました。

FUSAさんは何かの本を書かれたことはないですか?もしおありでしたら是非紹介してください。

有難うございました。

イメージに合わない音楽が使われたりすると急に見る気が失せたりします。

「さわぎ唄」は時代劇で遊郭の場面などで雰囲気を表すアンダースコアとしてはよく流れています。

吉原の許可といっても著作権などはない時代ですから、同業者としての仁義みたいなものだったんでしょうね。実際にはフリーに近かったと思いますよ(笑)

江戸時代の風俗は浮世絵でわかることが多いと思います。

いつか何らかの形でまとめてみたいという気はあります。実現するかどうか・・・(笑)