熊本地震以来、わが家周辺の古い石垣が次々と姿を消していく。次の地震に備えてコンクリートで固められるのはやむを得ないが石垣ファンとしては残念な気もする。そんな中で辛うじて残っている古い石垣が何ヶ所かある。

その一つが中坂に沿った石垣。中坂は京町台から坪井方面へ人馬を通すため台地の斜面を切り通した道。豊後街道の一部として参勤交代の御行列も通った。石垣の積み方は熊本城と同じ打込接ぎ(うちこみはぎ)に近いので、加藤清正による築城の頃、積まれたものと思われる。この石垣の上には本通り沿いには町屋が軒を連ね、その東側に武家屋敷、そして中坂に沿って専念寺や金剛寺が建てられていた。

中坂の石垣

もう一つは新坂に沿った石垣。新坂は明治24年に九州鉄道が熊本まで開通したとき、上熊本駅から熊本市内へ馬車を通すために京町台の斜面を開削して造られた道。しかし、石積みを見ると、古い時代の「野面積み(のづらづみ)」に近い。昭和40年代にこの上にマンションが建てられたが、それまでは群馬の製糸業で財を成したという細谷氏の邸と庭園があった。江戸前期の京町絵図には武家・松野氏邸と書かれているので、この石積み自体は相当古くからあったのかもしれない。

新坂の石垣

その一つが中坂に沿った石垣。中坂は京町台から坪井方面へ人馬を通すため台地の斜面を切り通した道。豊後街道の一部として参勤交代の御行列も通った。石垣の積み方は熊本城と同じ打込接ぎ(うちこみはぎ)に近いので、加藤清正による築城の頃、積まれたものと思われる。この石垣の上には本通り沿いには町屋が軒を連ね、その東側に武家屋敷、そして中坂に沿って専念寺や金剛寺が建てられていた。

中坂の石垣

もう一つは新坂に沿った石垣。新坂は明治24年に九州鉄道が熊本まで開通したとき、上熊本駅から熊本市内へ馬車を通すために京町台の斜面を開削して造られた道。しかし、石積みを見ると、古い時代の「野面積み(のづらづみ)」に近い。昭和40年代にこの上にマンションが建てられたが、それまでは群馬の製糸業で財を成したという細谷氏の邸と庭園があった。江戸前期の京町絵図には武家・松野氏邸と書かれているので、この石積み自体は相当古くからあったのかもしれない。

新坂の石垣

▼Still Crazy For You(クレイジーキャッツ&ユーミン)

▼Still Crazy For You(クレイジーキャッツ&ユーミン) ▼こころのうた(あさみちゆき)

▼こころのうた(あさみちゆき) 今日、BS日テレで映画「武士の家計簿」を放送していた。久しぶりの再見だ。サウンドトラックを聴きながら、そういえばこの映画の音楽は大島ミチルさんだったなと思い出した。好きな映画音楽家の一人で、彼女が音楽を担当した映画を結構見ている。すぐに思いつくだけでも

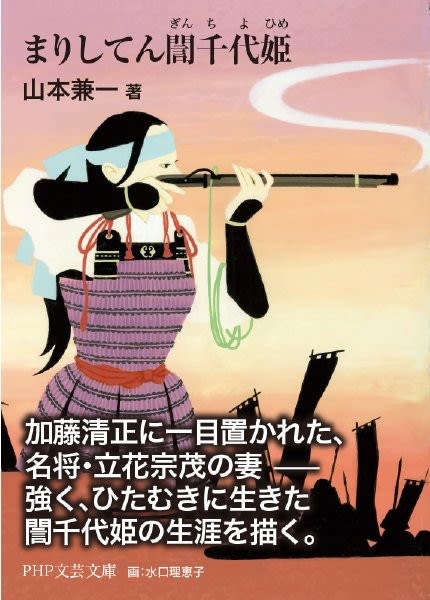

今日、BS日テレで映画「武士の家計簿」を放送していた。久しぶりの再見だ。サウンドトラックを聴きながら、そういえばこの映画の音楽は大島ミチルさんだったなと思い出した。好きな映画音楽家の一人で、彼女が音楽を担当した映画を結構見ている。すぐに思いつくだけでも 先週の8月1日、先月他界した叔父のお参りに玉名へ行った時、急に思い立って旧腹赤村(はらかむら:現長洲町腹赤)の「ぼたもちさん」をお参りしに行った。「ぼたもちさん」とは柳河藩初代藩主・立花宗茂公の正室である「ぎん千代姫」の墓碑のことである。墓碑の頭頂部がぼたもちの形に似ているので地元でそう呼ばれている。実は荒尾方面への行き帰りに国道501号で腹赤の辺りを通過する度に立ち寄りたいと思うのだが、これまでなかなか車を停めることができなかった。

先週の8月1日、先月他界した叔父のお参りに玉名へ行った時、急に思い立って旧腹赤村(はらかむら:現長洲町腹赤)の「ぼたもちさん」をお参りしに行った。「ぼたもちさん」とは柳河藩初代藩主・立花宗茂公の正室である「ぎん千代姫」の墓碑のことである。墓碑の頭頂部がぼたもちの形に似ているので地元でそう呼ばれている。実は荒尾方面への行き帰りに国道501号で腹赤の辺りを通過する度に立ち寄りたいと思うのだが、これまでなかなか車を停めることができなかった。

歌舞伎の下座音楽としても、揚屋・茶屋などの場面で、酒宴・遊興の騒ぎを表現するために使われるようになったという。

歌舞伎の下座音楽としても、揚屋・茶屋などの場面で、酒宴・遊興の騒ぎを表現するために使われるようになったという。

熊本は8日から今月末まで「まん延防止等重点措置」となるため、8月14日開催予定の「玉名女子高校吹奏楽部サマーコンサート」は中止、また、8月21日開催予定の「第26回くまもと全国邦楽コンクール」は無観客で行われることが、それぞれの事務局から連絡があった。楽しみにしていた今月の音楽イベントがいずれも消えてしまい残念だがしかたない。

熊本は8日から今月末まで「まん延防止等重点措置」となるため、8月14日開催予定の「玉名女子高校吹奏楽部サマーコンサート」は中止、また、8月21日開催予定の「第26回くまもと全国邦楽コンクール」は無観客で行われることが、それぞれの事務局から連絡があった。楽しみにしていた今月の音楽イベントがいずれも消えてしまい残念だがしかたない。

今日の熊本の気温はお昼ごろ38℃を超えた。明日も同じくらいの気温になるらしい。

今日の熊本の気温はお昼ごろ38℃を超えた。明日も同じくらいの気温になるらしい。