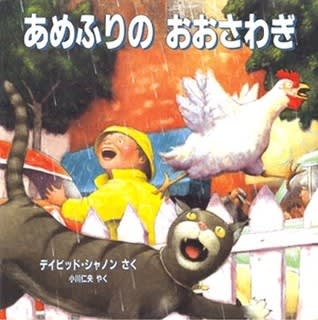

あめふりの おおさわぎ/デイビット・シャノン・作 小川仁央・訳/評論社/2002年

土曜日の朝、雨が降り出して、にわとりが鳴き出し、ねこがにわとりにフーッとほえかかる。

とうさんが犬をしかると、あかんぼうが目を覚まし、かあさんが、静かにしてと叫ぶと、騒ぎを聞きつけたおまわりさんがパトカーをとめて、「どうしましたか」と、戸をたたく。

パトカーの後ろに、タクシー、トラック、自動車販売のアイスクリームがならび、美容院、ペンキ屋さん、八百屋が大騒ぎ。

ところが突然雨が上がると、空には虹が。

するとみんなの機嫌がよくなって、「こんな いいてんきに、けんかは にあわないね」と、パン屋さん。美容院もアイスクリーム屋さんも、タクシーも商売繁盛です。

突然の夕立。こんなこともありそう。

今年は梅雨の雨空がずっとつづいて、鬱陶しい毎日。

晴れたら気分もよくなるでしょう。