貧乏神が居座るものと福をもたらしてくれるものの二通りありますが、福をもたらしてくれる舞芝居です。

ぼくのえんそく/穂高順也・作 長谷川善史・絵/岩崎書店/2005年

遠足当日に風邪で熱を出し、遠足に行けなかった”ぼく”。

でもどうしてもいきたい”きもち”が からだから抜け出します。

おともはネコといちご、ぶどう、オレンジ、バナナ、もも、メロンのミックスジュース。

そして遠足の日には、みんなのきらわれものくろいあまぐも。でも雲もやっぱり遠足にいきたいですよね。

そこへ、おひさまがあらわれて、くもをさえぎります。あまぐもとお日さまのバトル。

つかれている雨雲にジュースを飲ませてあげると、雲からオレンジ、メロン、いちご、ぶどう、もも、バナナの雨。

虹の雨に、バスのみんなもおおはしゃぎ。空にはジュース色した 虹の橋がかかって、おべんとうをいただきます。

ちゃんと集合写真にも”ぼく”が、写っています。

遠足の楽しさを味わって”ぼく”の風邪もなおったのかな。

ふしぎな遠足ですが、ジュース色した虹を見上げるみんなの目の先には、雲もにっこり笑っています。

ロバのロバちゃん/ロジャー・デュボアザン:文・絵 くりやがわけいこ・訳/偕成社/1969年

ロバのロバちゃんはおともだちもおおぜいいます。ところが、うまのパットくんとならんで水をのんでいると、耳がパットくんよりながいことにきがつきます。

「ながくて ばかみたい」とおもったロバちゃんは とてもかなしくなり、もう なんにも たべたくありません。

いぬのヘクターくんは、耳はたらしておくもの

ひつじのムクゲは、やぎのフィーピー、うしのファニーちゃんをみても、耳はよこにあるものといいます。

耳をみんなのいうとおりにしてみますが、わらわれたり、けがをしたりと さんざん。

すずめのダニエルくんは「きみはいぬじゃない。ひつじじゃない。ぶたじゃない。きみはロバだ。ロバは ロバらしく 耳をぴーんと たてとけよ」といって、とんでいってしまいます。

もとのようにすると 女の子とお父さんがとおりかかり「ほら、おとうさん、かわいい ロバちゃんね。お耳がとっても すてき!」というじゃありませんか。

ロバちゃんはうれしくなります。そして、あざみもおいしくたべられるようになり、しあわせなロバに なりました。

ひとのまねをするより、ありのままの自分でいいというメッセージが明快です。

今から50年前の絵本ですが、どうぶつたちの姿をみていると、ほっこりします。

金のりんご/マックス・ボリガー・文 チェレステイーノ・ピアッテイ・絵 いずみちほこ・訳/徳間書店/1999年

月明かりの晩、上を見ているのは動物の王さまライオン、いちばんおおきいゾウ、けもののなかでいちばんつよいトラ、せいたかのっぽのキリン、かしこいのをじまんしているキツネ。

みているのはリンゴの木。てっぺんにある一個の金のリンゴがおちてくるのを、まっていたのです。

けれども、金のリンゴはおちてきません。六日目の晩、リスがやってきました。おなかをすかせたけものたちは、ひとのみにしてやろうとリスにとびかかりますが、リスはリンゴの木をするするとかけのぼり、金のリンゴのそばにこしかけ、リンゴをかじりとりました。ところが 金のリンゴがおおきくて、おもすぎたので、リスのちいさな手から滑り落ち、木のしたに、どすんとおちてしまいます。

するとゾウとトラとキリンとキツネは、金のリンゴにとびかかりました。おそろしいたたかいになりました。

さけび、ほえ、かみつき、なぐりあっているうちに、みんな金のリンゴのことなど忘れてしまいました。そして、血を流し、傷つき、目をつぶし、耳をなくし、足をひきずって森へ帰っていきます。

あらそいのもとになった金のリンゴはだれのものにもなりませんでした。

争いが起きると、争いの原因がわすれられてしまいますが、戦争とは、こんなことでだんだんひろがっていくのかもしれません。

かしこいキツネ、力持ちのゾウ、首の長いキリンが協力すれば金のリンゴは手に入れられたはずですが、一個というのがミソです。

もっともっとおおきなおなべ/寮美千子・作 どい かや・絵/フレーベル館/2008年

寒くなるこの時期、やっぱり鍋料理ですね。

ねずみさんが きのこをいっぱいとってきてシチューをつくりはじめました。味見して塩をたして味見。水を入れて今度は塩が足りません。そのうち、ちいさなお鍋がいっぱいになりました。

リスくんちにいっておねがいすると、大きなお鍋をだしてくれます。りすくんが くりと くるみを かわりばんこにいれているうちに あらら、お鍋はもういっぱい。

うさぎさんのところで、もっと大きなお鍋をかりて、うさぎさんのすきなにんじんをいれると、またまたあふれそう。

つぎつぎに森のお友だちのところで、おおきなお鍋をかりていきます。

ミルク、おいも、たまねぎをじゃんじゃんいれて すてきなシチューのできあがりです。

やぎも、くまも、きつねも、りすも あつあつ シチューを おいしそうに おなかいっぱい たべます。

お鍋が大きくなる様子と、どんどんはいる具材が、興味をかきたててくれます。

おうさまのこどもたち/三浦太郎/偕成社/2019年

この11月の出版です。

おうさまのこども10人、とてもかわいらしい。

切り絵の色があざやかでカラフル。

おうさまから、町へ出て、人々の暮らしを見て、どのように国をおさめればよいかかんがえてみなさいといわれ、こどもたちは、はじめて町へ出ます。

こどもたちは、おうさまの期待にこたえられたでしょうか。こどもたちがめざしたものは?

一番目のこどもは、花屋

二番目のこどもはメカニック

三番目のこどもは、アイドル歌手

四番目のこどもは、サッカー選手

・・・・

回転ずし、保育士、大工、農家などの仕事がこまかく描かれ、こどもの将来の夢をはぐぐんでくれるようです。

さて、だれもおうさまのあとをひきつごうとしなかったでしょうか。

木下順二の「夕鶴」を思い出し、戯曲を読んでみました。佐渡のものが素材になっていますが、このほかにもすこしづつニュアンスがちがうものが各地にあります。

山本安英が37年間にわたって取り組んできた「夕鶴」を1回も見る機会はなかったのが残念です。木下順二の作品は一時期かなりの教科書にのっていたが、いまはほとんどないようです。

「鶴の恩返し」がのっている本をみてみました。

夕鶴/日本の文学10/木下順二/金の星社/1989年20刷

ツル女房/ふるさとの民話/県別ふるさとの民話/山形県/偕成社/1989年初版

鶴の恩返し/日本の民話7/栃木の民話/未来社/1999年初版

鶴の恩返し/日本の民話19/尾張の民話/未来社/1999年初版

鶴の恩返し/日本の民話20/伊勢・志摩の民話/未来社/1999年初版

鶴との出会いでは

・子どもにいじめられている

・羽をむしりとられている

・片足を折った

・あしに矢

といった違いがみられます。

「つる女房」型のほうが多いようですが、再話では、おじいさん、おばあさんのこどもになるというのもみられます。

また、機を織っているところを覗く場面が1回だけと2回、3回という違いもありますが、一回目に覗くのはちょっと早すぎます。

・鶴の恩返し(語りつぎたい日本の昔話7/監修:小澤俊夫 再話:小澤昔ばなし大学再話研究会/小峰書店/2011年初版)

隠岐版では、鶴が自分から鶴であることを話し、羽なし鳥の姿で山へ帰っていきます。前半部、命を助けられた鶴が、反物を織るところと、織っているところはけっしてのぞいてはいけないというのは他の話と同じです。

ただ後半部が ほかの話とちがっています。

鶴が山へ帰るとき、反物を売ったお金で、世のなかのいらないものを全部買い集めるように男にいいます。

男は、海辺の町に行って、漁師から漁のじゃまになるという藻を買い漁ります。ところが、藻がなくなって魚が少なくなり、困った漁師たちは、男から高いお金で藻を買い取ることに。

海で生きている人々と、山で生きている人の違いが、昔話に反映しているようです。

・鶴の女房(定本日本の民話10 埼玉、甲斐の民話/根津富夫編/未来社/1999年初版)

埼玉所沢版です。

「鶴の女房」とありますが、助けられた鶴が結婚するわけではありません。

鶴を助けたのはおじいさん。おじいさん、おばあさんのところに美しい若い女がやってきて、泊まらせてくれるお礼にと、機をおることに。決してのぞきみないでと念をおして娘は隣の部屋へ。

機を織る音が面白いので、ついのぞいてしまうおじいさんというパターンは、ほかのものにはありません。

機を織る娘が歌う場面が楽しい。

ギイチクバッタン、スットントン く-だ(管)はどこじゃ

ギイチクバッタン、スットントン はさみはどこじゃ

ギイチクバッタン、スットントン

歌うリズムで人を引き込みそうな所沢の話です。

・もとの平六(宮城のむかし話/「宮城のむかし話」刊行委員会編/日本標準/1978年)

タイトルだけではわかりにくいのですが、「鶴女房」の話。

ツルが娘の姿であらわれるのは、ほかのものと同様ですが、次の日には、立派な家に、黒塗りのお膳。

反物を織るのは、生活が一変し、平六が働くなったからで、機を織るところをのぞき見すると、ツルがいなくなり、家もぶっこわれた家にかわってしまいます。

・ツル女房(群馬のむかし話/群馬昔ばない研究会・編/日本標準/1977年)

「ツル女房」というタイトルですが、おじいさん、おばあさんのところに、助けられたツルが娘になってやってきます。(タイトルがややまぎらわしい)

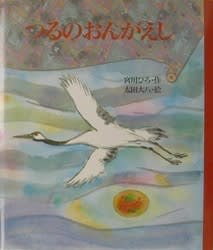

「つるのおんがえし」は、絵本もおおくあります。

|

つるにょうぼう/矢川澄子・再話 赤羽末吉・画/福音館書店/1998年第22刷

ほかの方が話しているのを聞いて印象に残ったのが、矢川澄子再話の絵本。

冬のはじめにつばさに矢をうけて苦しんでいる鶴を助けた「よ平」。「機を織るところをけっしてのぞかないで」で言われたにもかかわらず、待ち遠しさのために、のぞいてしまうよ平のもとを、春ちかくに鶴が去っていくところまでが情感あふれるように描かれています。

これまで昔話を本で読んでいたときには感じられなかった季節感がにじみでていました。雪深い家の上を鶴が飛んでいく藤城清治の切り絵を思い出しました。

よ平はとなりの男にそそのかされて、お金のために、再々度布を織るようにお願いするが、「なんでそんなにお金がいります。ふたりで暮らしさえすれば十分ですのに」と女房(鶴)がいうシーンは木下順二の「夕鶴」と重なります。

ところで、よ平のなりわりは何だったんでしょうか。「冬のこととて、かせぎもなく、たくわえはみるみる底をつく」とありましたが、やはりお百姓だったんでしょうか?。

てのひらむかしばなし つるのおんがえし/長谷川摂子・文 ながさわまさこ・絵/岩波書店/2004年

おじいさんがたすけた鶴が娘となって、おじいさんおばあさんのところへやってきます。

娘がかいがいしく働く様子だったり、高く売れた布に目がくらみ、欲を出す人間ではなく、あくまでもひとのよさそうなおじいさん、おばあさんが印象的です。

おばあさんが、鶴が機を織るところをみて、「そうかいや。みるな というのに、まあ わるいことをしたなあ」と、謝るところに、人柄がにじみ出ています。

ねずみが二匹かわいく描かれているのも絵本ならではです。

つるのおんがえし/宮川ひろ・文 太田大八・絵/にっけん教育出版/2003年

鶴が娘となって、おじいさんおばあさんのところへやってきます。

娘が、このうちの子どもになり、あるとき、じいさまが 薪売りにでかけるとき糸をかってくるように頼みます。

「あやにしき」という織物は、殿様がたくさんの小判で買い取ってくれました。二度目も殿様が高く買い取ってくれます。ところが三度目に、おじいさんが、やくそくだからと とめましたが「ちょっとだけ のぞいてみたい」と、おばあさんが なかをのぞくと・・・。

クリスティーナとおおきなはこ/パトリシア・リー・ゴーチ・作 ドリス・バーン・絵 おびか ゆうこ・訳/偕成社/2014年

茶色とモノトーンだけの絵と、いたってシンプル。

表紙に”われもの”、”こちらが うえ”、”とりあつかいちゅうい”とあってなにかなとおもっていると、ダンボール箱でした。

クリスティーナの家に、新しい冷蔵庫が届きました。空になった冷蔵庫の箱をもらったクリスティーナは、リンゴの木の下でなにやらつくりはじめます。

きれいずきなおかあさんは、そんなところに箱をおいておきたくありません。けれどもクリスティーナのようすをみて、かたづけるのは、あしたか、あさってでもいいかと、つぶやきます。

おとうさんも手伝ってくれてできあがったのはお城。

クリスティーナは、お城の中で、人形たちと楽しく遊びました。

ところが隣に住んでいるファッツという男の子が、城に忍び込んでジャムクッキーをひとつのこらず食べてしまいます。おこったクリスティーナが、ファッツをお城にとじこめて「ごめんなさい」と15回いわせて、ようやく許してあげますが、ファッツは外に出ると城を蹴飛ばし、倒してしまいます。

おかあさんは、ひっくりかえった箱を見て片付けようとしますが、クリスティーナは「これは、お城じゃなくて、秘密基地よ」と、箱をひきづりもどします。

ところが、秘密基地の見張り役ばかりやらされるファッツが、だんだんいやになって、箱の上にのぼり「おれさまが 秘密基地の 大将だ」と宣言すると、屋根がへこんで潰れてしまいます。

おかさんは、こんどこそ片付けようとしますが、クリスティーナは、「これはレーシングカーよ」と、箱をひきづりもどします。

このレーシングカーも、エンジンをなおそうとファッツが、のこぎりで 箱に穴をあけると、あっというまに、ぺしゃんこに なります。

ようやくかたづけられるとほっとした おかあさんでしたが・・・。 こんどは?

オチも座布団一枚です。

クリスティーナが、次から次へと箱を利用していくようすに、ワクワクします。子どもの想像力には限界がありません。これだけ活用されたら箱も本望です。

おかあさんも、なんだかんだといいながら、あたたかく子どもを見守っています。

キャッチコピーに「アメリカの多くの教科書に掲載されてきた、たのしいお話!」とありました。

みずとはなんじゃ?/かこさとし・作 鈴木まもる・絵/小峰書店/2018年

かこさんがなくなられたのは昨年5月。

NHKの番組で絵本作りのこだわり、子どもたちによせる思いがつたわってきました。

最後の絵本となった「みずとはなんじゃ?」にも「かこさとしさんからのおくりもの」という鈴木さんのエッセーが別冊としてのっているのですが、ここからも、かこさんの思いがつたわってきました。絵本の製作過程で、どれだけのエネルギーをついやされているかは、なかなかうかがい知れませんが、一端を垣間見させていただきました。

いわゆる科学絵本ですが、固体、液体、気体と変化する水を忍者や役者にたとえたり、生き物の命をささえる働きを、料理人や医者にたとえるなどわかりやすくえがかれています。

人間の体の6、7割ほどが水というのはよく知られていますが、そのほかにも新鮮な発見もありました。その一つは、水がないと地面の温度が125度の熱さになるということ。水が水蒸気になるとき、たくさんの熱をうばっていくので地球はそれほど熱くならずに生きていけるというのです(クーラーの働きに例えています)。もう一つは太陽の熱がとどかない夜の温度は そのままだと零下170度になるが、空気や水蒸気が布団の役割をして、それほど寒くもならず、生き物が凍えて死んでしまうことがないということです。

最後はたくさんの動物がえがかれ、環境汚染を防ごうと、メッセージも明快です。

ムギと王さま/ファージョン・作 石井桃子・訳/岩波少年文庫/2001年

道に迷った旅人が、先にすすむか、あとへもどうかと思案しているとき、森の中から音楽がきこえてくるのに気がつきました。

であったのはオルガンひき。どこにいるかたずねると、「だんな、ちょっとおまちなせえ」「この曲を終えてしまいますからな。よかったら、おどりなせえ」

いわれた旅人は、たいそすばやく陽気におどり、曲が終わると一ペニーをさしだします。

オルガンひきは、一ペニーをもらうのは、ひさしぶり。「子どもたちが窓からのぞいている家がないと、きみはこまるんじゃないかね?きみがオルガンをならしても、だれがおどるんだね?」という旅人に、オルガンひきはこたえます。

「むかしは、窓のある家の前でオルガンをならし、12ペンスとこもうけると、半分はためたもんだ。ところがかぜをひいてねむり、しばらくして外にでてみると、いつもの裏通りじゃオルガンがなっているし、もうひととこでは蓄音機、ハープとコルネットがなっていて、引退する時期がきたなとおもって、いまじゃすきなところでオルガンをならしている」といいます。

「だれが、おどるんだねと?」と、旅人がもう一度聞くと、オルガンひきはひ「森の中でも、踊り手に不足はなしよ」と、こたえます。

森の中の踊り手というのは、花や小川やガやホタルや葉などでした。

やがて旅人は踊っているうちに、曲はかすかになり、いつのまにか道に出ていました。

森のなかは、おどりでいっぱいというのは、幻想でしょうか。

時代が変わると、捨てられるもの、忘れ去られるものさまざま。ここでは手回しオルガンですが、取り残されたものに対する愛着がこめられているようです。

ところで手回しオルガンは、比較的小さめ。首や肩からベルトで吊るせる位の大きさの箱に収まっているもので、オルゴールのようにあらかじめ用意された旋律を奏でることが可能な自動演奏楽器といいます。

日本昔話記録4/新潟県南蒲原郡昔話集/柳田國男編 岩倉市郎採録/三省堂/2006年

大晦日にたずねてくるのは、借金取りばかりではありません。

1 大晦日に、貧乏な爺さと婆さのところへ、ひとりの汚げな座頭ん坊がやってきて、一夜の宿をたのみます。

爺さと婆さが「食べるものもないが、それでもよかったらなじょも泊まっていっておくんなさい」といって、三人で四方山話をして寝たといし。

あくる朝、形ばかりの雑煮もできたので、座頭ん坊を起こしにいくと、何の返事もなかったので、ふとんをまくってみると、座頭ん坊はいつのまにか黄金の牛になっていたてんか。おかげで爺さと婆さは、一晩のうちにたいした長者になることができたと。

次に出てくるのは、たちのわるい爺さと婆さ。

翌年の大晦日に、「今夜中に隣の村にいかねばならん」という、座頭ん坊をみつけ無理やり泊まらせることに。朝、雑煮もできたので、座頭坊に「起きてくらっせ」と声をかけると、座頭坊は「ハイハイ」といって、雑煮をいっぱいご馳走になってでていってしまいます。

2 大晦日の晩に、まずしい爺さと婆さのところへ、みすぼらしいお寺さんがきて泊まらせてくれようたのみます。

ところが、この村の庄屋さんは大変厳しい人で、そういう人は泊めてはならんといっていました。それでも気の毒に思った爺さと婆さは、こっそり泊めてやります。

翌日、お寺さんは、二つの丸薬をだし「一つはいますぐ二人で分けて飲んでおくんなさい。残りの一つはだれかくれという者があったら、そのものにやんなさい」といって、でていきました。

爺さと婆さが、丸薬を飲むと不思議なことに二人はたちまち二十ぐらいの昔に若返ります。庄屋のところへ年始の挨拶にいったところ、庄屋はたまげて、残りの丸薬をわけてくれるようたのみます。庄屋は親子四人で分けて飲んだところ・・・・。

この話では、大晦日は”年夜の晩”と表現しています。またお寺さんは”お坊さん”。地方によって表現のしかたも様々です。

薩摩の早太鼓/日本の民話11 民衆の笑い話/瀬川拓男 松谷みよ子:編集・再話/角川書店/1973年

昔話であまり出番が少ない艶笑話。だが昔話が子どもだけのものではないからには大人が楽しむものがあってもおかしくない。おはなし会が高齢者施設でも行われるいるが、子どもに聞かせられない話があってもよさそう。

薩摩と言えば島津。島津の殿さんは武芸百般に通じていたが、融通の利かない堅物。

心配した家老が「奥さんでももらったら、ちっとは柔らかになるだろう」と、ようやく奥方をもらうことになった。

ところが、殿さんは男とおなごが夜の床でするべきことを知らん。家老は年の功で「夫婦になったら夜な夜な奥方はんの上にのぼらなきゃいけん」と耳打ちします。

晩、殿さんは奥方の上にのらしたが、のぼってからじっとするだけ。

あくる日、奥方から話を聞いた家老が、また耳打ちします。「のぼるだけではあきません、差すものば差すところへ、ちゃんと差し込まにゃ、いかんですわい」。

お殿さん、すぐに悟って、差したところまではよかったが、あとはじっとするだけ。

また奥方から聞いた家老が、また耳打ち。「今夜から、わたしが隣の部屋で太鼓ば打ちますけん、抜き身を差し込んだ後は、まず、ドーンで抜く、次のドーンで差す、ドーンで抜く。」

ドーンの合図で差せ、抜くが続きますが、家老が爺で、太鼓が間延び。隣の部屋から殿さんが

「家老、家老、早太鼓を打てい!」とのご命令です。

ゆきとどいた生活/星新一YAセレクション/和田誠・絵/理論社/2008年

テレビをみているとつい煩わしくなるのが、コマーシャル。それもいいところでコマーシャルがはいってきて、引き続き見ろといわんばかり。しかし民間テレビが無料で視聴できるのもスポンサーの広告料のおかげ。

これまでかずかずの新発明を世に送り出してきたエル博士は80歳をこえていた。息子は50歳ぐらいで広告会社を経営。

久しぶりにたずねた息子は、父親から一つの発明をしたことを聞かされる。テレビのコマーシャルを消してしまうというもの。たしかにテレビをみていると、番組と番組との間に、コマーシャルはなかった。

テレビにコマーシャルが流れないと息子の広告会社はなりたたなくなる。父親にたずねると、コマーシャル消し器は、コマーシャルが流れると、自動的に反応し、無害の睡眠電波を視聴者にあてるので、その間だけ人間が眠るという仕掛け。

息子は、装置をつけた家庭は泥棒にはいられる、立っていた人は倒れる、発作が起こってもすぐ薬をのめないなどと欠点をあげ、個人的な利用にとどめてくれとたのみこみます。

その後、息子は広告業にせいをだし、エル博士はのんびりとテレビをみたりする平穏な日々。

エル博士が天寿を全うする日がおとずれたとき、息子は、老後をのばせるという薬を常用すれば、病気に負けないといいますが、エル博士はコマーシャルをみないので、そんな薬があるのを知らない。

息子は老後を一割のばせるというキャッチフレーズをつくっていました。父親は「なにも残念がることはない。いままで見ないできたコマーシャルの時間だ。それを見直すなら、その分だけながいきさせてやるといわれても、わしは、ことわるよ」と。

テレビのコマーシャルの時間を積み重ねるととんでもない時間になりそうですよ。NHKもやたらに番組の広告が多い。それもBS。BSを見ない人には余計なおせっかい。

ムギと王さま/ファージョン・作 石井桃子・訳/岩波少年文庫/2001年

壁も天井もカーテンも白、敷物は白いヒツジの皮でゾウゲでできた白いベッドにすむ女の人は、自分の部屋が世界中で一番美しいとおもい、それはそれは幸せに暮らしていました。

ところが窓から外を眺め、庭で小鳥たちのなく声を聞いて、きゅうに大きなため息をつきます。

すると窓じきいの上に手の指ほどの大きさの妖精がたっていました。「白一色の部屋にあきて、もしこの部屋がみどりだったら、ほんとにしあわせになれるのに!」というと、部屋は壁も天井もあっというまにみどりにかわってしまいます。

ある日のこと庭の花のにおいをかぎ、きゅうにため息をつきます。するとまた妖精があらわれ、おくさまが「みどりの部屋にあきあきたしてしまったのです。ほんとにおねがいしたのはピンクの部屋なのよ」というと、こんどはピンクの部屋に。

ピンクの次は金色の部屋、そして黒い部屋です。

「おくさま、あなたは、ごじぶんが何をほしいのか、わからないのです!」と妖精はいいます。

そして、黒い部屋に帰ると、壁はぬけ、天井はふきとび、床はおち、おくさまは家もなくやみのなかで星をいだいてたっていました。

もっといいもの、もっといいものと求めていっても、本当に望むものを手に入れることができるかは疑問です。

借金とりをだます/日本の民話11 民衆の笑い話/瀬川拓男 松谷みよ子:編集・再話/角川書店/1973年

1 貧乏長屋の夫婦に借金とりがやってくる頃、あとはかかによろしくと亭主は用意した棺桶にもぐります。かかが線香に火をつけ、チンチン鐘をたたいていると、まもなく高利貸しがやってきます。

「亭主が急病で亡くなりやした。貧乏の上に、おおぜいの子どもを抱えて葬式もだせぬ始末です。申しわけごわしねえが、借金を払うこともできやせん。許して下され。」というかかに、さすがの高利貸しも神妙になって線香代と、香典の金を紙につつみます。

「借金も返せんでおるのに、この上、香典をもろうこたあなりません」とかかがこたえると、棺の中の亭主は、せっかくの香典をみすみすふいにはできないと、棺桶の蓋を上げて手をふります。

それをみた高利貸しは「ゆ、ゆれいだ!」と、頭を抱えて逃げて行ってしまいます。

2 借金で首のまわらない若い衆が高利貸しに一泡吹かせてやろうと、血も涙もない酒屋の大旦那のところへ駆け込みます。

「浜の方で大げんかがあって、仲間の連中が大けがをした.早いこと傷口をあらわねばなんね。すまんが焼酎一升ばかりかしてけろ」

「ひごろの借金も返さんでいたばちじゃ。焼酎など、だれが貸してやるもんか」という、大旦那に「けががもとで死んじまえば、勘定もふいになってしまう」と、うまいこといって焼酎を借りた若い衆。酒盛りをして、酔いが回れば気も太くなっって、若い衆がうっかり酒屋の前にくると、大旦那は「いったいどこをけがしたんじゃ」と頭から湯気を吹き上げる剣幕で怒鳴ります。

すると一人が「そりゃ大旦那、みんなすねに傷をもっとるだでは。ほれ、借金が返せんためによう」とわらいながらこたえます。

大旦那が「また一杯食わせやがったな」と、目を白黒させると、若い衆の追い打ち。「一杯は食わねえ、一杯のんだんでば」。

大晦日、借金取りの話も多くありますが、大晦日はなんとか無事切り抜けても、借金がなくなるわけではありません。借金しないことが一番です。しかし一日過ごすことができれば、当分は借金とりにおいまくられることがなくなるというのは、じつにおおらかです。