2014年8月9日(土)、8/7(木)に行われた東山公民館(館長・鈴木勝市)、田河津公民館、松川公民館、石と賢治のミュージアム:主催の「昭和26年度 東山ふるさと歴史講座」の第4回(一関市の研修バスと徒歩による現地学習)”歩いてみよう今泉街道~長坂宿から摺沢宿へ”(9:00~15:00時、講師は東山支所教育文化課 畠山篤雄氏)の際、バスの中から見学しただけの一関市東山町長坂字東本町の「本町橋(もとまちばし)」付近をもっと確かめたくて、妻と共にマイカーで行ってきました。

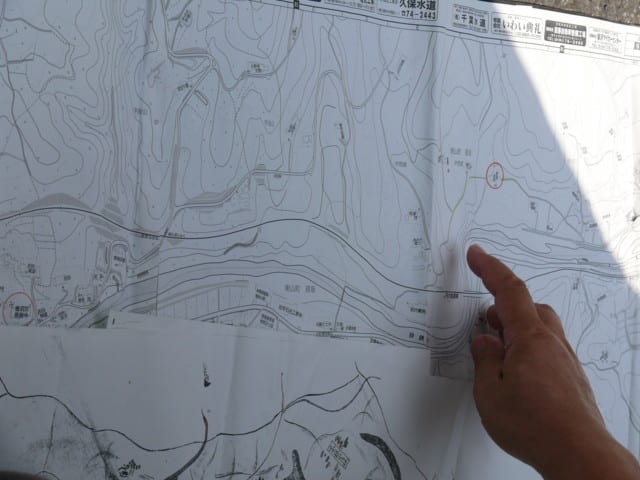

(上と下)「本町橋」は猿沢川に架けられている橋で、長坂商店街からほぼ真っ直ぐに延びている旧・県道が走っていました。現在「今泉街道」と呼ばれている県道19号(一関大東)線は、「松川村と長坂村の村境であった境橋」の200mほど前から全く別の所を走っていますので、大船渡線柴宿駅の近くまでは旧・県道とはほとんど重なっていないようです。

(上)旧・県道(前の「今泉街道」)は、この道を上の方に延びていて、バスも通行していました。(下)「さかなや」という名前の商店がありました。アサガオ(朝顔)が花を沢山咲かせていました。

2014年8月9日(土)、一関市東山町長坂字東本町の旧・県道19号(一関大東)線沿いにある「さかなや」(魚屋)の店先に植えられているマルバアサガオ(丸葉朝顔)が、青紫色の花を沢山咲かせていました。この店は、猿沢川に架かる本町橋(もとまちばし)のすぐ傍で、「安養寺」の入口になっている所にあります。

アサガオ(朝顔)ヒルガオ科 サツマイモ属 lpomoea nil

熱帯アジアが原産地と考えられているつる性の一年草。奈良時代には既に薬用植物として栽培されていた。観賞用として改良されたのは江戸時代以降。花の色は青、紫、赤、桃、白、絞りなど豊富で、大輪のものや変わり咲きもあり、様々な葉形、花形をもつ草花として有名。つるは左上がりに支柱を巻いて登る。葉は鉾(ほこ)形で互生する。茎や葉を切ると白い汁が出る。7月頃から、葉のつけ根に花が1個ずつ付き、早朝に咲いて昼までにしおれる。花は直径10~20㎝の漏斗形。晩秋には果実が熟し、乾燥すると黒い種子がこぼれる。[山と渓谷社発行「山渓ポケット図鑑2・夏の花」より]

https://app.blog.ocn.ne.jp/t/app/weblog/post?__mode=edit_entry&id=41039668&blog_id=82331 [peaの植物図鑑:一関市東山町のマルバアサガオ(丸葉朝顔)2012年9月20日(木)]

この周辺の「旧・今泉街道」(旧道)について、岩手県教育委員会発行の「岩手県文化財調査報告書 第41集・今泉街道」(昭和55年3月31日発行)の’(5)上の橋~荒瀬・流矢’の項には下記の通り記載されています。

”本町橋右側の庚申碑から約200m北にある沢の入道路上には、明和3年(1766)の庚申供養碑(高さ180cm、幅90cm)など11基の古碑群が県道に南面して並んでいる。

ここから更に200mほど北に曹洞宗城高山安養寺があり、その開山は慶長2年(1597)、現在の本堂は文政12年(1829)の建立と伝えられている。安永4年(1775)の同寺の「書出」によれば、「1.開山之事、当寺ハ江刺郡黒石村大梅拈花山圓通正法寺第拾弍世観室良盛和尚慶長弍年八月開山ニ付、当安永四年迄百七拾九年ニ罷成候事、1.小名之事 館下、1.本山?末寺之事、本山ハ江刺郡黒石村大梅拈花山園通正法寺ニ御座候、但末寺無御座候事、1.古キ什物之事、1.本尊阿弥陀如来一体(木仏座像、御長壱尺七寸」とある。”