(↑梅はどんどん咲き始めてます。)

最近は、

サスペンス小説とか推理小説とか、

日頃お楽しみで読んでるような娯楽の本ではない、

ちょっと頭を使う本を読むことが多くなりました。

これ自体はいい傾向だと思うのですが、

読んでても、昔みたいに頭に引っかかってこなかったのです。

小説を読んでいるように、

つらっと表面だけさらっていくような感じになる。

話の流れはわかっても、言葉一つ一つが頭の中で再構築されない。

まあ、若い時からそうだったかな・・・・。

学生の頃は、

教科書や参考書などが、自分の持ち物だったし、

勉強以外に使うこともなかったので、

どんどん書き込みをし、

ラインを引きと

カラフルで、ある意味汚い状態でした。

何も書いてない教科書よりも、

ラインや書き込みをした教科書のページが頭に残ってて、

その記憶を頼りに内容を思い出したりしていたかな。

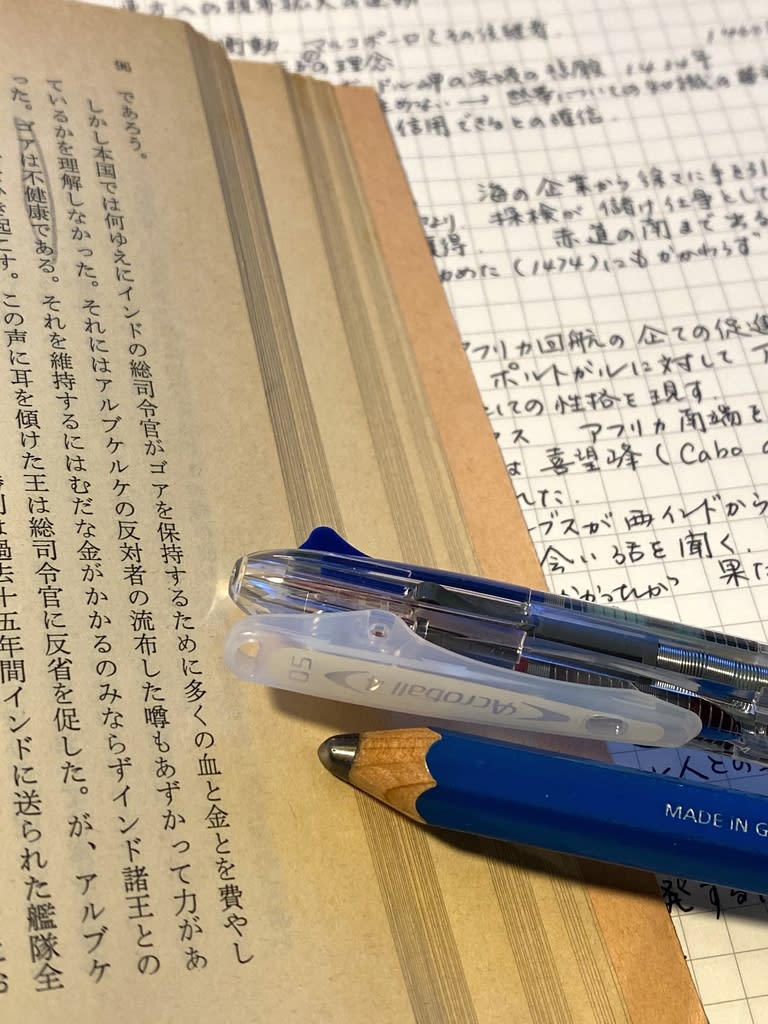

今現在は、和辻哲郎の『鎖国』を読んでいます。

この本は、夫が大学時代に購入したもの。

色も変わってしまってます。

わたしの今受けている講義の課題図書の一つということもあり、

夫の本棚から掘り出して読み始めたのですが、

もう一度ローマ帝国以降の西洋史の復習をしているよう。

文体がそんなに難しくないので、サクサクは読めるけれど、

頭の中で地図を描き、

国や人物の関係性をイメージして読書するのは、

なかなか至難の技。

もうどうしようもないので、

夫の了解のもと、

書き込みOKにしてもらい、

太い鉛筆(以前ご紹介した、STAEDTLER Mars Lumograph jumbo)を持ちながら、

ラインを引いて、

そして、

大事なことはノートに書き写して・・・の作業をしつつ

本と向き合いました。

すると、

頭に残ってきたぞ〜〜。

中学、高校、大学と、

学んできた世界史の流れが見えてきて、

スペクタクルな世界が目の前に広がってきました。

きゃ〜、おもしろ〜。

え、世界史って面白いじゃん。

本当にそう思いました。

そして改めて、

「頭に残る本の読み方」ってあるんだと実感しました。

もちろん人それぞれだけれど、

わたしの場合は、

「若い頃にやっていた方法」にただ戻ればよかった。

頭がバカになってるとばかり思って、自分に自信が無くなっていたけど、

きちんとかつてと同じやり方をすると、

それでも何とか頭に引っかかってくるんですね。

単純なことだったんだと思いました。

さらにいいのは、

その内容を口に出していうこと。

学んだことを人に説明すること。

口に出すと、自分があやふやなところは、

言葉が出てこないし、

流れもうまく説明できず、ごまかしている自分に気づかされるから。

はっきりしているんですね。

わたしが机に向かって本を読んでいると、

その姿があまりに珍しいのか、

夫が「お、やってるね〜」と茶々を入れにくる。

「もっと読め読め」とせっつかれる。

「頭を使わないとバカになるぞ」。

そこまで言うかい!?

だから、意地でもこの本だけは読み終えないと!

↓二つのランキングに参加しています。

それぞれポチッと押して応援してくださると嬉しいです。

励みになります。

和辻さんが遠い親戚??すごいです!そういえばあのお家は医者の家系だったですよね。その流れの中で、ちかこーんさんのお父様もお医者様なのね。と言うことは、あっちの方にご親戚がおられると言うこと?私たち夫婦にとっても、和辻さんは大先輩に当たるので、

若い時からお名前は何度も聞き、図書館には直筆のノートだったかが保管されていました。『風土』や『古寺巡礼」は若い時に読ませていただきました。でも『鎖国』は初めてだったので、とても興味深いです。和辻さんの文章は大変読みやすく、世界史も物語を読んでいるような感じ。引き込まれて何ページも一気に読んでしまいます。機会があれば是非どうぞ!

すごい…書く作業で目も頭も整理されるんですかね。

少し論点がずれてしまうんですが,私の場合,不思議なことに,勉強ってなんでも義務でなくなった瞬間ふと分かるようなる気がします。

高校時代全然分からなかった(受け付けなかった)のに大学生になった瞬間,一読しただけでふと分かるようになったり,そういうのが結構多くて。

和辻哲郎さんって遠い親戚だと聞いています。

なのに私,本を読んだことがなく(^^;)

これも義務感ではない今だったら読めるのかしら。

きっとわたしみたいなことはないと思いますが、読み方次第で頭に入る量がだいぶ違いますよね。

わたし、昔だったら、カラーマーカーでギラギラ引いてたと思うのですけど、最近はおとなし目に鉛筆でラインという方が気持ち的に落ち着きます。それも太めの力の入らない鉛筆。こういうマーキングをすると、どうしてか頭に引っかかってくれるんですね。

cheerさんも興味を持って学んでおられることがあるんですね。素敵。まだまだお若いから、今のうちから少しずつやっていかれるといいと思います。本心を言うと、わたしの年齢ではちょっと手遅れかなと思うのです。是非是非「今でしょスタート」、を今年から!

教員免許の更新、わたしも行きましたよ〜。周りは現役の先生達で、ちょっと自分は浮いてましたけど。ポテト姫さんのように、自分の大学に戻ってだったら、もっと楽しかったかもしれません。といっても、ポテト姫さんは同窓会みたいな感じになったんですね。よかったですね。

わたし、修士号は持ってます。結局何にも役に立たなかったですけどね。

わたしは共通一次試験で世界史と日本史をとったので、がっつり勉強をしました。でも、もうだいぶあやふや。あたらめて勉強し直すと、めちゃくちゃ面白いです。これは、ただ興味のために読んでいるからでしょうか。わたしの友人は高校時代、世界史をとらなかった人なのですが、高校の山川の教科書を読んで、世界史、とても面白がっていました。

ただ読む事は出来ても、頭に残らない。

その上理解もしていないから言語化出来ないんですよねー。

それワタシも課題です。

本に鉛筆でマーキング!良いですね♡

今年は私も今までやってきた自主学を「なんとなく」ではなく

本気で学びたいと思ってるので、お手本にしたいと思います。

そういえば、「教員免許の更新」制度が始まり、私も受けましたが、あれから既に6年が経過。10年ごとの更新だそうだから、「あっという間」ですね。さすがに、次は無いかな?(^^;) でも、数日間だったけど、母校の大学に通って、同級生たちとも再会したりして、ちょっとした「学生気分」が味わえたのは、楽しかったですね。^_−☆

ところで、まんじゅう顔さんは「修士課程」というと、「院」まで出てらっしゃる? それも凄い…。 専門は「社会」かな? (^-^) 私は、ついに「世界史」を取らなかったので、そちら方面の知識が「無い」状況です。(๑˃̵ᴗ˂̵)