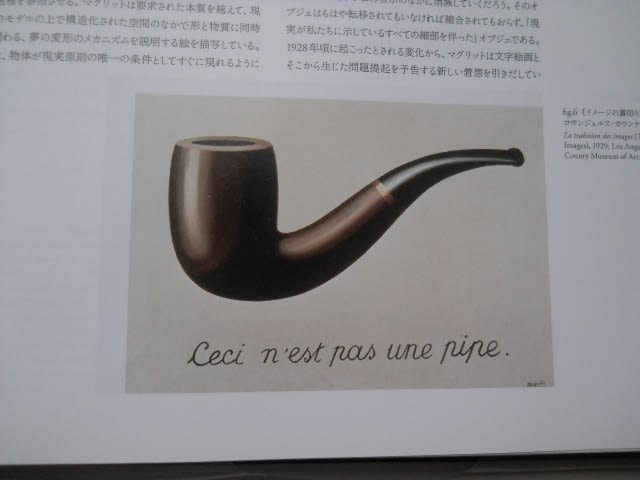

『イメージの裏切り』

パイプを描いて「これはパイプではない」と書く。(これでタバコが吸えますか)と。

This is a pen…これはペンです。教本にはペンが描かれ、英文字がそれを指す。ごく当たり前に認識してきた視覚からの情報の否定。二次元(平面)に写し取られた画像は現物を浮上させ疑う余地のない一致を確信させる。

しかし、それが違うという驚愕のコメント。

わたしたちが容易く、否、確信をもって信じている画像からの情報。その確信を崩壊(否定)させることとは、どんな意味があるのだろうか。

決して崩壊などではなく、真実を衝いているのかもしれない。

〈絵に描いた餅〉という言葉がある。すでに昔から知られた事実を改めて言っているに過ぎないのだろうか。

そうではない、マグリットは『描かれた〈その物〉は〈その物〉である』という認識そのものを覆したのである。描かれた物には、作者の意図が隠されており、パイプであるように描いたけれども、意味は他に内在している。異なる意味の主張が掩蔽されているこの物は「だから、パイプではない」と。

否定には概して大いなる肯定が含まれていて、肯定を導き出す手段である場合もある。

パイプを凝視してパイプを描いたが、「これはパイプではない」と否定することで他の可能性が表出する。

そして、鑑賞者はこの難問を乗り越えようと思考する。この思考こそがイメージを裏切る鍵なのだと思う。

(写真は国立新美術館『マグリット』展・図録より)

「ハレルヤハレルヤ。」明るくたのしくみんなの声はひゞきみんなはそのそらの遠くからすきとほった何とも云へずさはやかなラッパの声をききました。

☆冥(死者の世界)の精(たましい)は陰に掩(かくれているので)、仮に運(めぐらせている)章(文章)である。

ラーゼマンが出いったので、父は、ほかの人たちをそのままにして、あわてて家の入口のところまで追いかけていきましたが、やがてあきらめました。それは、まるで子供たちの必死の鬼ごっこみたいでした。

☆ラーゼマンが出ていき、ほかの人々も後に急いで振り切って行き、それは、まるで恐ろしい遊びのようでした。